記念品ののし紙の種類と書き方

記念品に掛けるのし紙の特徴

のし紙に描かれている水引は、結び方や色、本数によって分類できます。シーンに応じて適切なのし紙を使えるように、それぞれの選び方を確認しましょう。

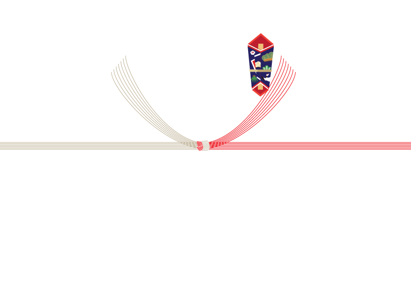

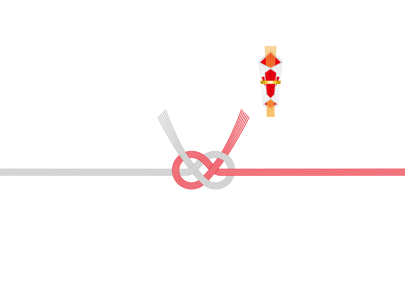

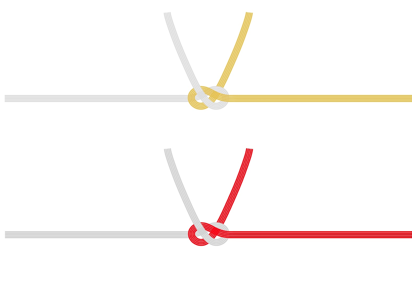

水引の結び方

水引の結び方には、主に「蝶結び」と「結び切り」があります。ほどいて結び直しができる蝶結びは、出産祝いや周年記念など、繰り返してよいお祝い事に使用するものです。簡単にほどけない結び切りは、結婚祝いや快気祝いなど、繰り返さないことを願う場合に使います。 結び切りに似た結び方の「あわじ結び(あわび結び)」は、両端を引っ張るとより強く結ばれるのが特徴です。関東では結び切りとほぼ同じ使い方ですが、関西では出産祝いや卒業祝いなどにも使われます。

蝶結びの水引

結び切りの水引

あわじ結び(あわび結び)の水引

水引の色

のしの水引にはさまざまな色がありますが、お祝い事に使われるのは主に紅白と金銀です。紅白は慶事全般に使われます。格の高い金銀の水引は、結婚や長寿などのお祝いの他に、高額の記念品を贈るときに使われるものです。

水引の本数

水引は5本が基本とされており、本数が多いほど丁寧なものになります。粗品や高価でない記念品では3本、高額な記念品を贈る場合には7本の水引が使われることがあります。9本は「苦」を連想させることから使われません。なお、結婚祝いでは10本の水引を使うのが一般的です。

記念品に掛けるのし紙の書き方

記念品にのし紙を掛けるときは、上段に記念品の名目、下段には基本的に贈り主を記載します。表書きの字数やそれぞれの字の大きさに注意しましょう。

表書き

表書きは記念品を贈る目的を指し、のし紙の上段中央部に記載します。あらかじめ表書きが印刷されたのし紙の他に、自分で手書きするものがあります。手書きする場合は毛筆または筆ペンを使用し、適切な名目を丁寧に記入しましょう。なお、字数が4文字だと縁起の悪さを気にする人もいるため、4文字の言葉は避けるのが無難です。

名入れ

のし紙の下段には贈り主の氏名や会社名などを記入します。中央部に表書きよりもやや小さめの文字で記入しましょう。会社名と氏名を書く場合は、氏名を中央に記入し、右上に氏名よりも小さく会社名を書きます。

2人または3人の連名で贈る場合は、それぞれの名前を並べて記入します。職場で贈る記念品の場合は、右側から地位が高い順に並べるようにしましょう。夫婦の連名の場合は右側に夫、左側に妻の名前を入れますが、名字は夫の名前の上にのみ書きます。

4人以上の連名の場合は、代表者の氏名の左に「外一同」と記入する他、氏名を書かずに「○○一同」としても問題ありません。

目的別記念品に掛けるのし紙の種類と書き方

個人で贈る記念品に掛けるのし紙には、基本的に贈り主の氏名を名入れします。会社で用意する記念品の場合、会社名や代表者名などを記入することとなります。

目的別記念品に掛けるのし紙の種類と書き方

| 目的 | 水引の種類 | 表書き | 名入れ |

| 結婚祝い | 金銀の結び切り | 「御結婚御祝」「寿」など | 贈り主の氏名 |

| 出産祝い | 紅白の蝶結び | 「御出産御祝」「御祝」など | 贈り主の氏名 |

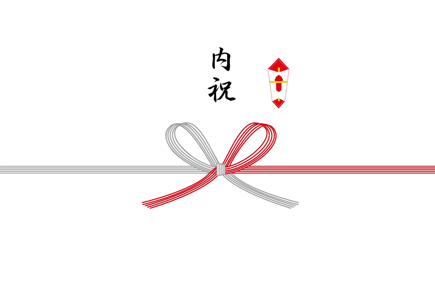

| 出産内祝い | 紅白の蝶結び | 「内祝」 | 子どもの名前 |

| 長寿祝い | 金銀の蝶結び | 「御祝」や「祝○○(喜寿、米寿など)」 | 贈り主の氏名 |

| 快気祝い | 紅白の結び切り | 「快気祝」 | 贈り主の氏名 |

| 新築祝い | 紅白の蝶結び | 「御新築御祝」「御祝」など | 贈り主の氏名 |

| 卒業祝い | 紅白の蝶結び | 「御卒業御祝」「祝卒業」など | 学校名または贈り主の名前 |

| 会社の周年記念 | 紅白の蝶結び | 「創立○周年記念」「記念品」など | 会社名や代表者の役職・氏名 |

| 店舗の開店祝い | 紅白の蝶結び | 「祝 御開店」「御開業御祝」など | 贈り主の氏名や会社名 |

| 会社が行う年始の挨拶回り | 紅白の蝶結び | 「御年賀」「新年御挨拶」など | 会社名や支店名 |

| 社内表彰 | 紅白の蝶結び | 「御祝」「祝勤続○年」など | 会社名 |

| 定年退職祝い | 紅白の蝶結び | 「御礼」「謹呈」など | 「○○(代表者名)外一同」「○○部一同」など |

| 結婚に伴う退職祝い | 金銀の結び切り | 「御礼」「御結婚御祝」など | 「○○(代表者名)外一同」「○○部一同」など |

内のしと外のしの使い分け

のし紙の掛け方には内のしと外のしがあります。どちらを採用するかに厳密な決まりはありませんが、贈る目的や渡し方によって使い分けるとよいでしょう。

内のしの利用シーン

内のしは品物に直接のし紙を掛け、それを包装紙で包むことを指します。のし紙が内側に隠れる内のしは控えめな印象を与えることから、返礼品としての意味合いが強い内祝いに適しています。また、宅配で届ける場合は、目的に関係なくのし紙が傷つかないように内のしで贈るのがおすすめです。

外のしの利用シーン

包装紙の上にのし紙を掛けることを外のしといいます。外からのし紙が見えるため、誰からどのような目的で贈られたのかがすぐにわかるというメリットがあります。相手の慶事を祝うための記念品で、手渡しができる場合は外のしを用いるのが一般的です。

のし袋の使い方と書き方

のし袋は、金銭を贈るための封筒または紙を封筒の形に折ったものです。結婚式のご祝儀や寸志などの受け渡しに使用されます。水引は紙に描かれているものと自分で結ぶタイプがあります。中袋でお金を包み、上包みで包むのが一般的です。上包みの表には、のし紙と同様に贈る目的や氏名などを記入しましょう。中袋の表には金額、裏面には住所と氏名を記載して渡します。

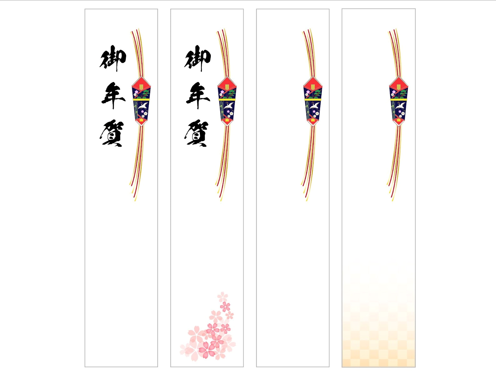

短冊のしの使い方と書き方

短冊のしはのし紙を簡略化した細長い札です。記念品が小さいことからのし紙を巻けない場合に、のし短冊を貼ることでのし紙の代わりとして使用可能です。上部に贈る目的、下部に贈り主を記載して貼り付けます。