カレンダーに記載されている二十四節気の意味

二十四節気とは

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、春夏秋冬の四季を、さらにそれぞれを6つに分けた、計24個の日本の伝統的な暦の要素です。節気ごとに「立春」「夏至」「秋分」「冬至」などの名称が付けられ、季節の移り変わりを細やかに表現します。

二十四節気の一覧

| 季節 | 節気 | よみがな | 旧暦の月 | 新暦の日付 | 時期 |

| 春 | 立春 | りっしゅん | 1月節 | 2月4日頃 | 寒さが峠を越え、春の気配がする頃。 |

| 雨水 | うすい | 1月中 | 2月19日頃 | 雪が溶けて水になり、雨に変わる頃。 | |

| 啓蟄 | けいちつ | 2月節 | 3月5日頃 | 冬ごもりしていた虫が出てくる頃。 | |

| 春分 | しゅんぶん | 2月中 | 3月21日頃 | 春の中間点。昼と夜が同じ長さになる頃。 | |

| 清明 | せいめい | 3月節 | 4月5日頃 | 清々しく、草木が芽吹く頃。 | |

| 穀雨 | こくう | 3月中 | 4月20日頃 | 穀物をうるおす春雨が降る頃。 | |

| 夏 | 立夏 | りっか | 4月節 | 5月5日頃 | 夏のはじまり。 |

| 小満 | しょうまん | 4月中 | 5月21日頃 | 万物の成長、生命が満ちていく頃。 | |

| 芒種 | ぼうしゅ | 5月節 | 6月6日頃 | 麦を刈り、稲の種を蒔く頃。 | |

| 夏至 | げし | 5月中 | 6月21日頃 | 夏の中間点。昼の長さが最も長くなる頃。 | |

| 小暑 | しょうしょ | 6月節 | 7月7日頃 | 梅雨が明け、本格的に暑くなる頃。 | |

| 大暑 | たいしょ | 6月中 | 7月23日頃 | 最も暑くなる頃。 | |

| 秋 | 立秋 | りっしゅう | 7月節 | 8月8日頃 | 秋のはじまり。 |

| 処暑 | しょしょ | 7月中 | 8月23日頃 | 暑さが和らぐ頃。 | |

| 白露 | はくろ | 8月節 | 9月8日頃 | 秋めいて、草木に朝露がつき始める頃。 | |

| 秋分 | しゅうぶん | 8月中 | 9月23日頃 | 秋の彼岸の中日。昼と夜が同じ長さになる頃。 | |

| 寒露 | かんろ | 9月節 | 10月8日頃 | 夜が長くなり、冷たい露が降りる頃。 | |

| 霜降 | そうこう | 9月中 | 10月24日頃 | 朝霜が降りる頃。 | |

| 冬 | 立冬 | りっとう | 10月節 | 11月7日頃 | 冬のはじまり。木枯らしが吹く頃。 |

| 小雪 | しょうせつ | 10月中 | 11月22日頃 | 雨が雪に変わる頃。 | |

| 大雪 | たいせつ | 11月節 | 12月7日頃 | 雪が降り積もりはじめる頃。 | |

| 冬至 | とうじ | 11月中 | 12月21日頃 | 最も昼が短く、夜が長い頃。 | |

| 小寒 | しょうかん | 12月節 | 1月5日頃 | 寒さが厳しくなる頃。寒の入り。 | |

| 大寒 | だいかん | 12月中 | 1月21日頃 | 寒さが極まる頃。 |

二十四節気の活用例

二十四節気を取り入れることで、季節感を取り入れたスケジュール管理やプロモーションが可能です。以下に、具体的な活用例を挙げます。

飲食店におけるメニューの考案

飲食店では、旬の食べ物を使ったメニューの切り替えタイミングとして、二十四節気が役立てられることがあります。また、立春には節分蕎麦、夏至には冬瓜、冬至にはかぼちゃなど、二十四節気ごとに食べると良いとされている料理や食材もあります。

販促品やDM等のデザイン

二十四節気のイメージに合わせて、販促品のパッケージやDMのデザインを決めることがあります。例えば、春分には春の華やかなデザイン、清明には清々しい青や緑のデザインなどが挙げられます。

衣替え

立夏(5月5日頃)や白露(9月8日頃)など、気温が大きく変わる節気は、衣替えに適したタイミングです。家族が多い場合など、衣替えが大がかりになる場合は、二十四節気を目安に前もってスケジュールを組んでもよいでしょう。

詩歌

俳句などの詩歌を楽しむ人にとって、二十四節気は身近なものです。季語や物語の背景として二十四節気を用いることで、季節感や情景を表現できます。

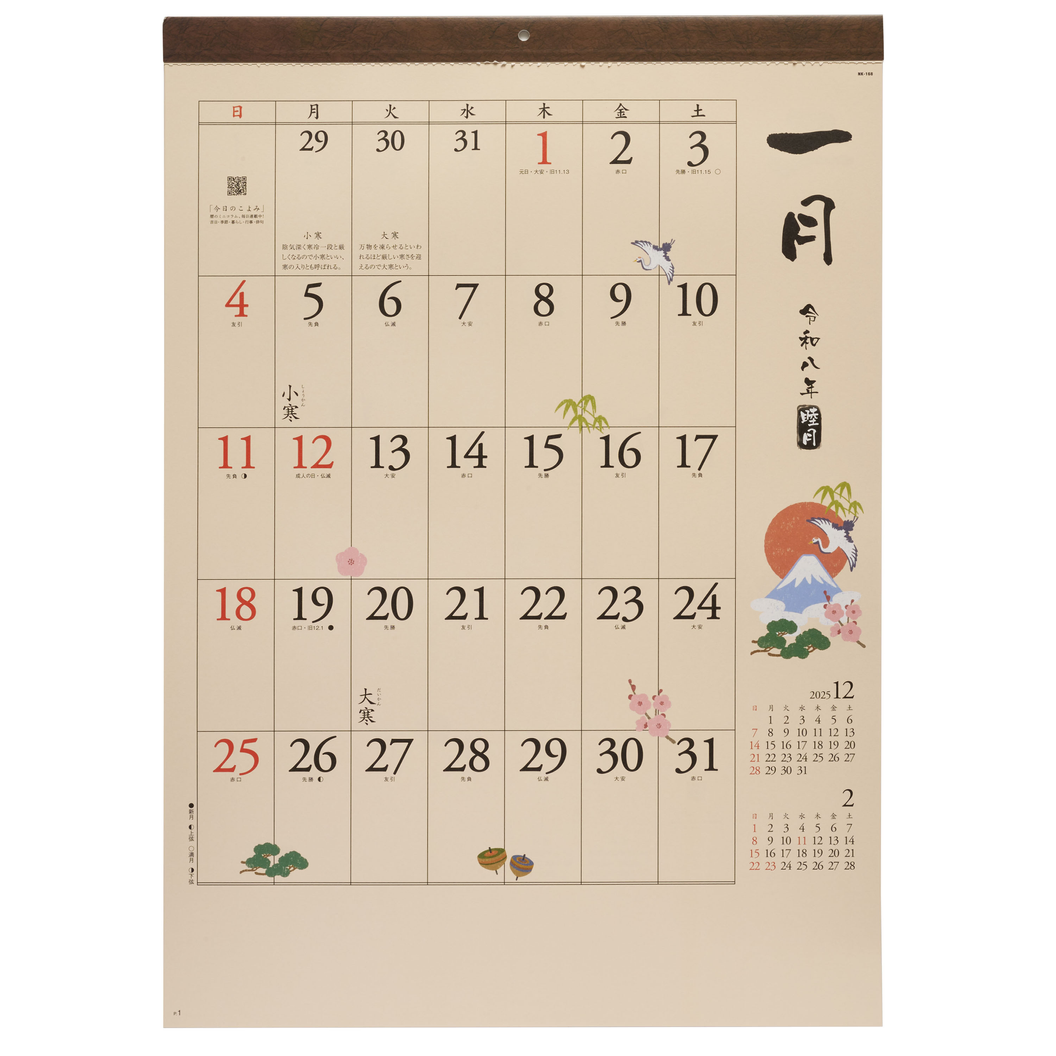

二十四節気が記載されているラクスルのカレンダー

ラクスルでは二十四節気入りの名入れカレンダーを数多く取り揃えています。以下はその一例です。 商品一覧は、二十四節気入りの名入れカレンダーでご確認いただけます。

| 商品名 | 画像 |

| 季節の暮らし暦 NK-534 |  |

| 和風文字月表 NK-168 |  |

| 季節の暮らし暦 NK-65 |  |