六曜入りの卓上カレンダー

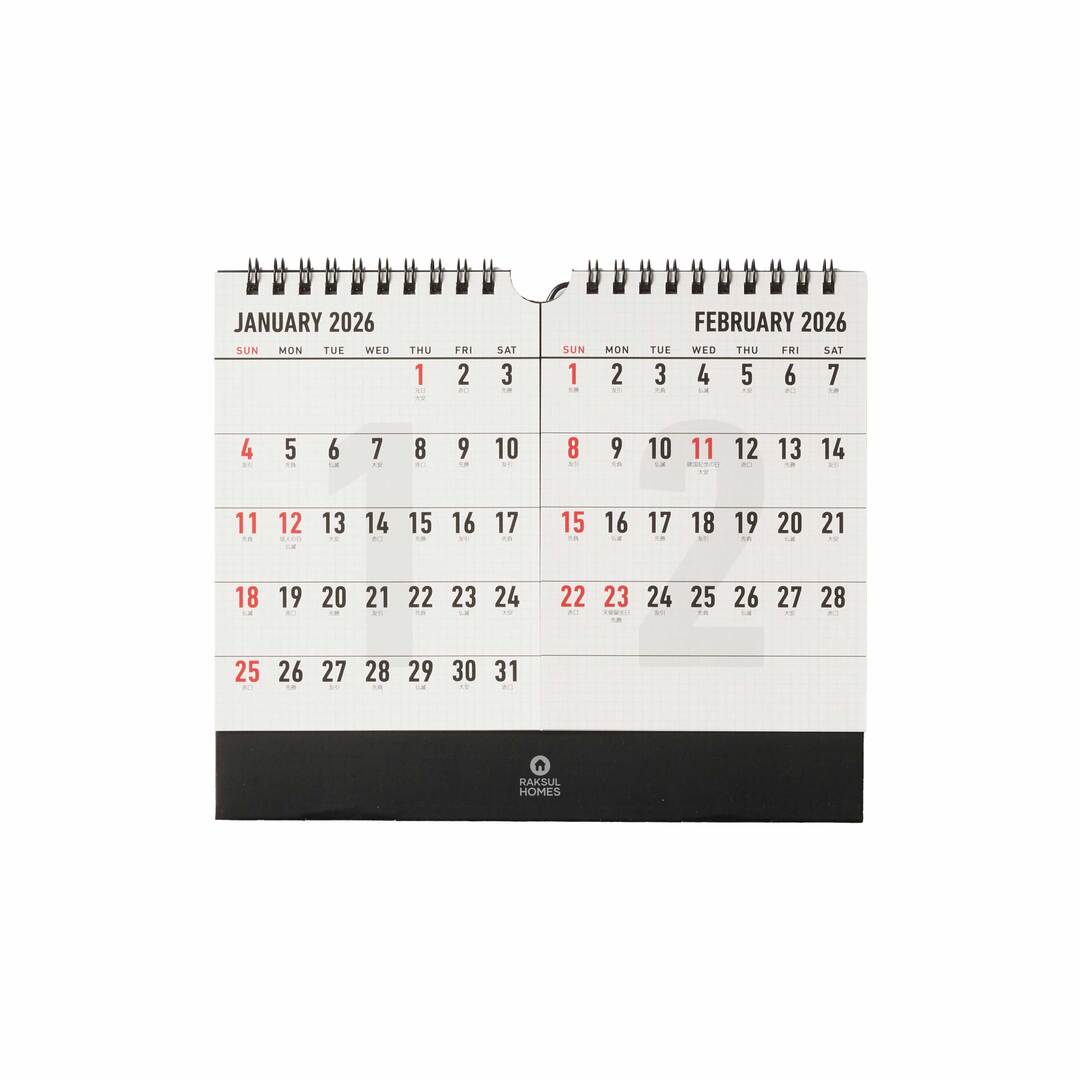

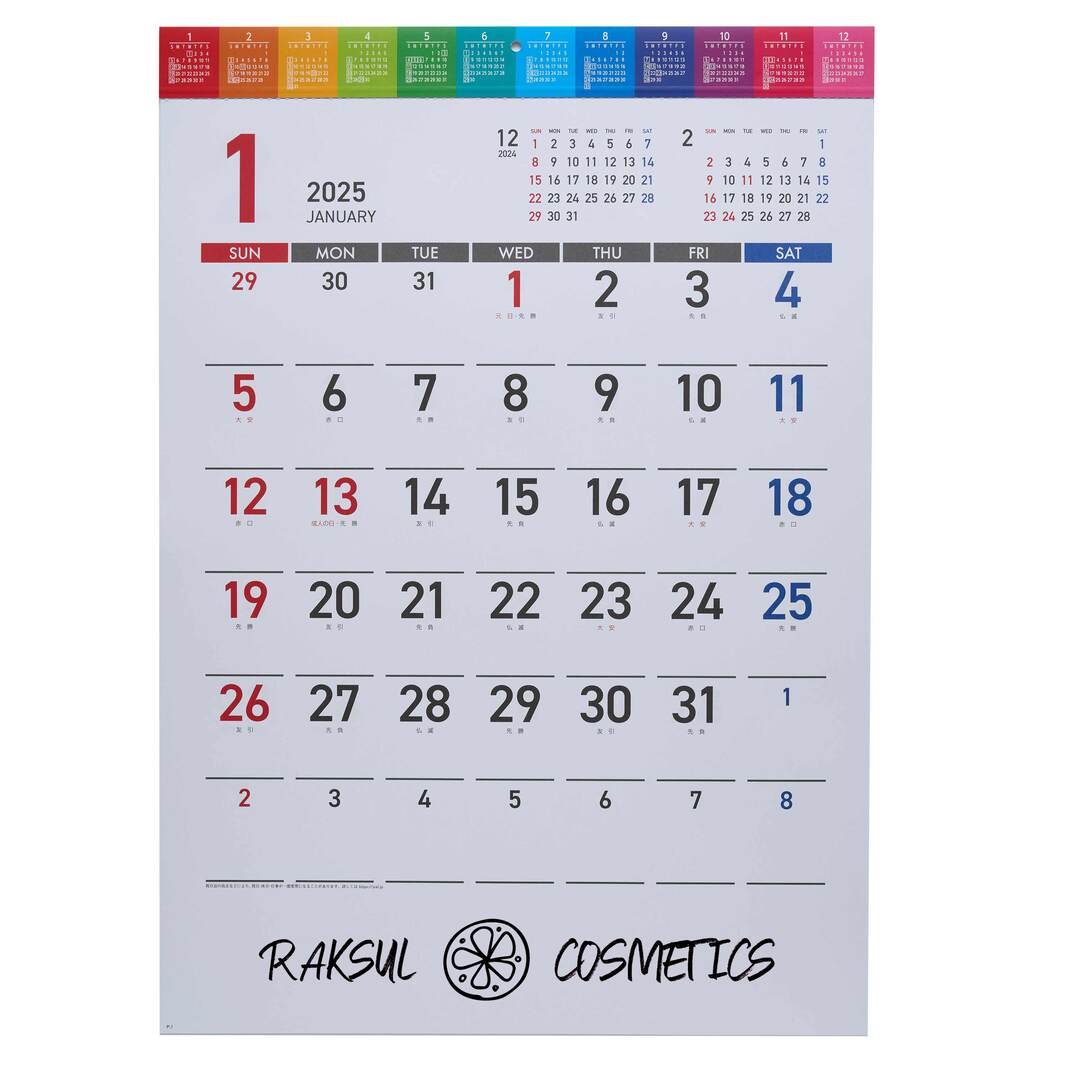

(税込・本体代)- 1オリジナル印刷OK【短納期出荷】5カラーインデックス KC-002 卓上カレンダー1部¥300~ (10部 ~ 5000部)お気に入りに登録

1ページに5か月分のカレンダーが掲載しているカラーインデックス付き卓上カレンダーです。マットコート紙を使用した本体のサイズはB6(155mm x 180mm)で、カレンダーの台紙の上部115mm x 160mmと下部15mm x 160mmの片方または両方にフルカラー印刷できます。

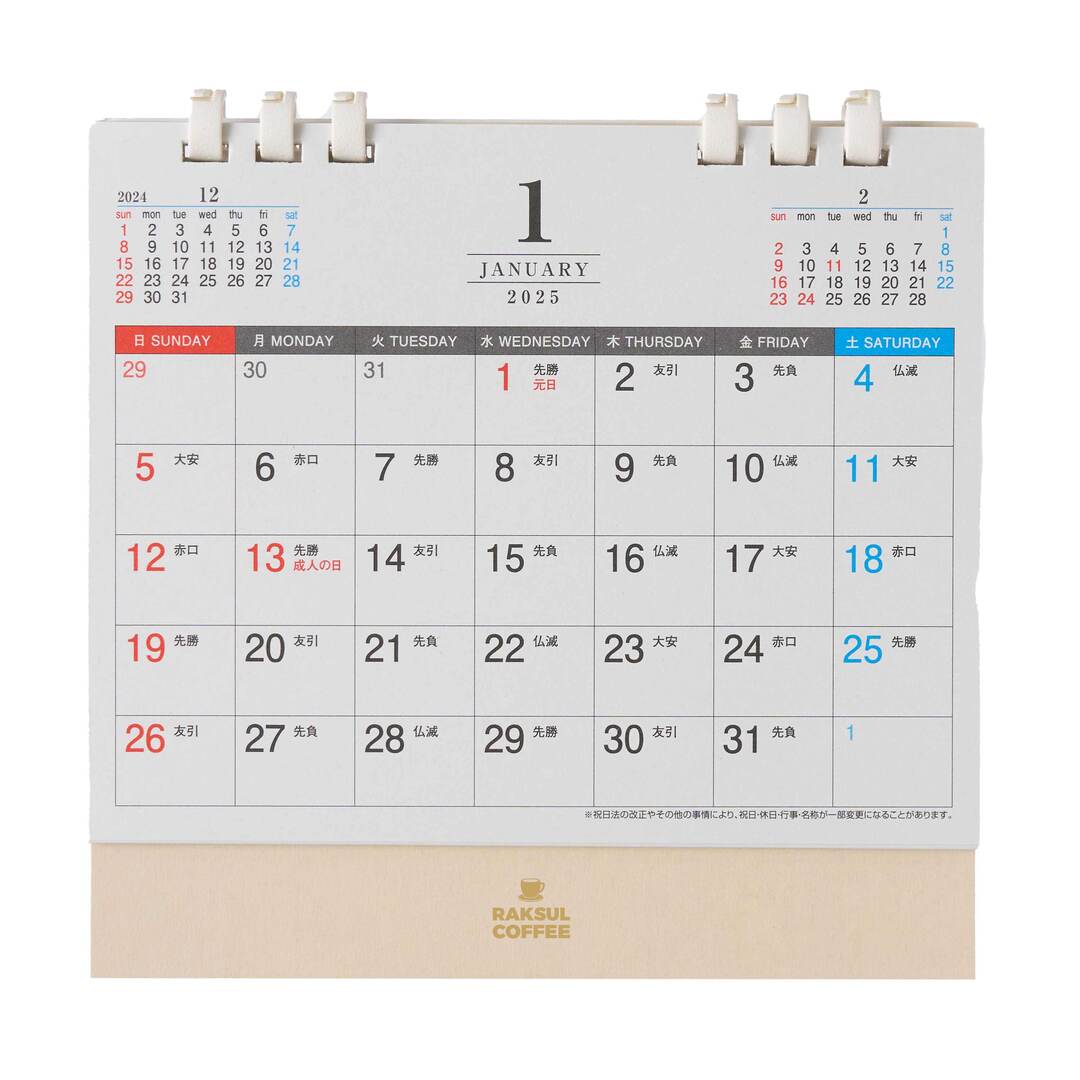

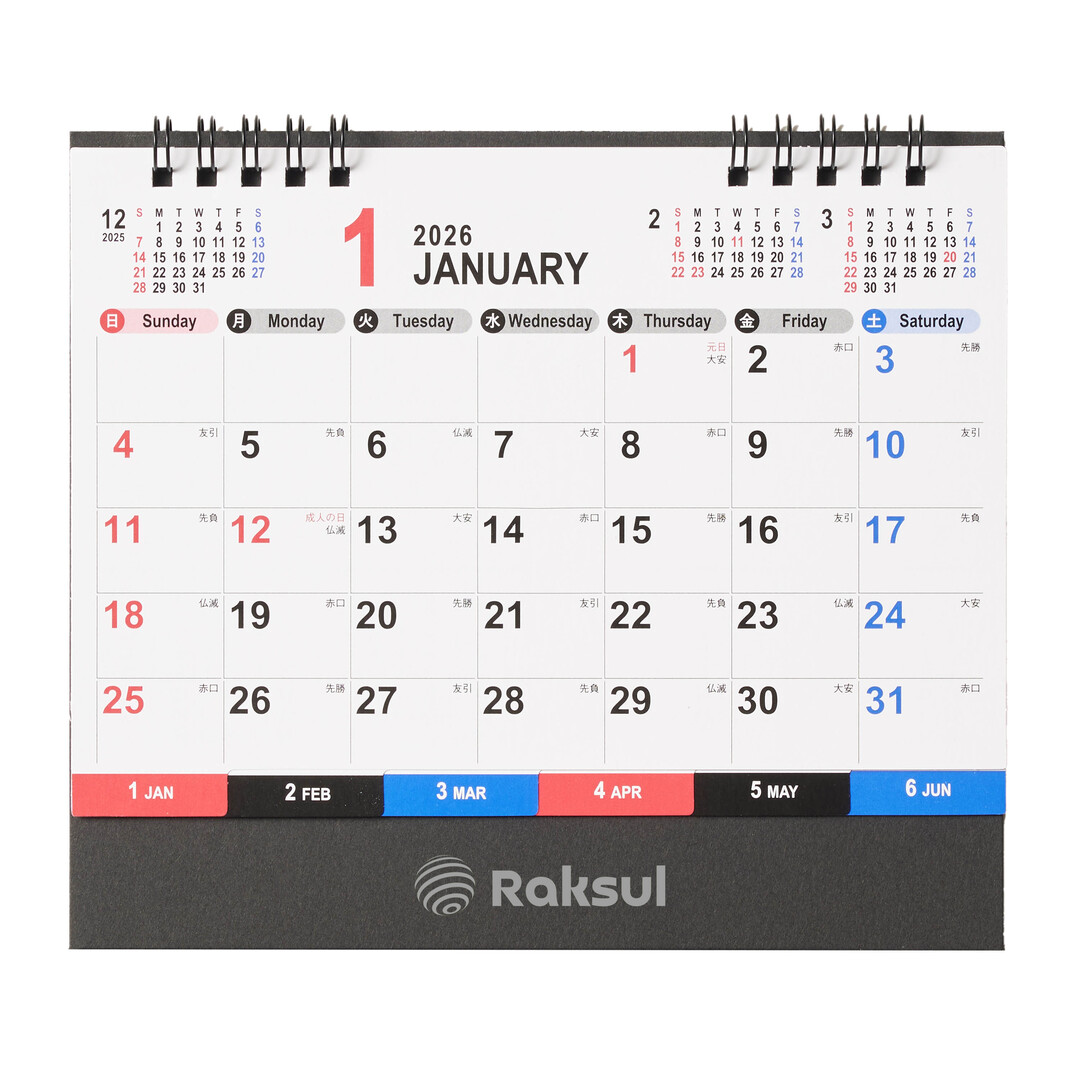

- 2オリジナル印刷OKエコロジー スカイ 卓上カレンダー PS-0011冊¥350~ (50冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

グリーン購入ガイドラインに基づいて環境負荷の低減を考慮した150 x 120mmサイズでケース色がブルージーンの卓上カレンダーです。カレンダー下部の15mm x 130mmの範囲に単色印刷できます。

- 3オリジナル印刷OKエコロジー スノー 卓上カレンダー PS-0021冊¥340~ (50冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

使用後は全て資源ごみとして再利用できる環境負荷を低減する150 x 120mmサイズでケースが白色の卓上カレンダーです。カレンダー下部の15mm x 130mmの範囲に単色印刷できます。

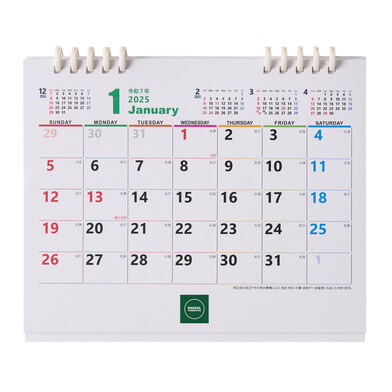

- 4オリジナル印刷OKグリーン・シンプル ブルージーン 卓上カレンダー PSO-0011冊¥200~ (50冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

使用後は全て資源ごみとして再利用できる1月始まり、日曜日始まりのブルージーンを基調とした卓上カレンダーです。本体サイズが115x148mmで、カレンダー下部の13x120mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- 5オリジナル印刷OKグリーン・シンプル アイボリー 卓上カレンダー PSO-0021冊¥200~ (50冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

使用後は全て資源ごみとして再利用できる1月始まり、日曜日始まりのアイボリーを基調とした卓上カレンダーです。本体サイズが115x148mmで、カレンダー下部の13x120mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKブルーインデックス 卓上カレンダー PT-0011冊¥390~ (50冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

ブルーを基調とした各月異なるカラーのインデックスが付いた、使用後は全て資源ごみとして廃棄できる卓上カレンダーです。本体サイズが140x180mmで、カレンダー下部の13x160mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKホワイトインデックス 卓上カレンダー PT-0021冊¥390~ (50冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

カレンダー上部にインデックスが付いた、使用後は全て資源ごみとして廃棄できる環境負荷低減カレンダーです。本体サイズが140 × 180mmで、カレンダー下部の13x160mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKスリムコンパクト 卓上カレンダー SG-95451部¥410~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

スリムコンパクト SG-9545の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK卓上デスクスタンド(メモ) カレンダー NB-10201部¥300~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

卓上デスクスタンド(メモ) NB-1020の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

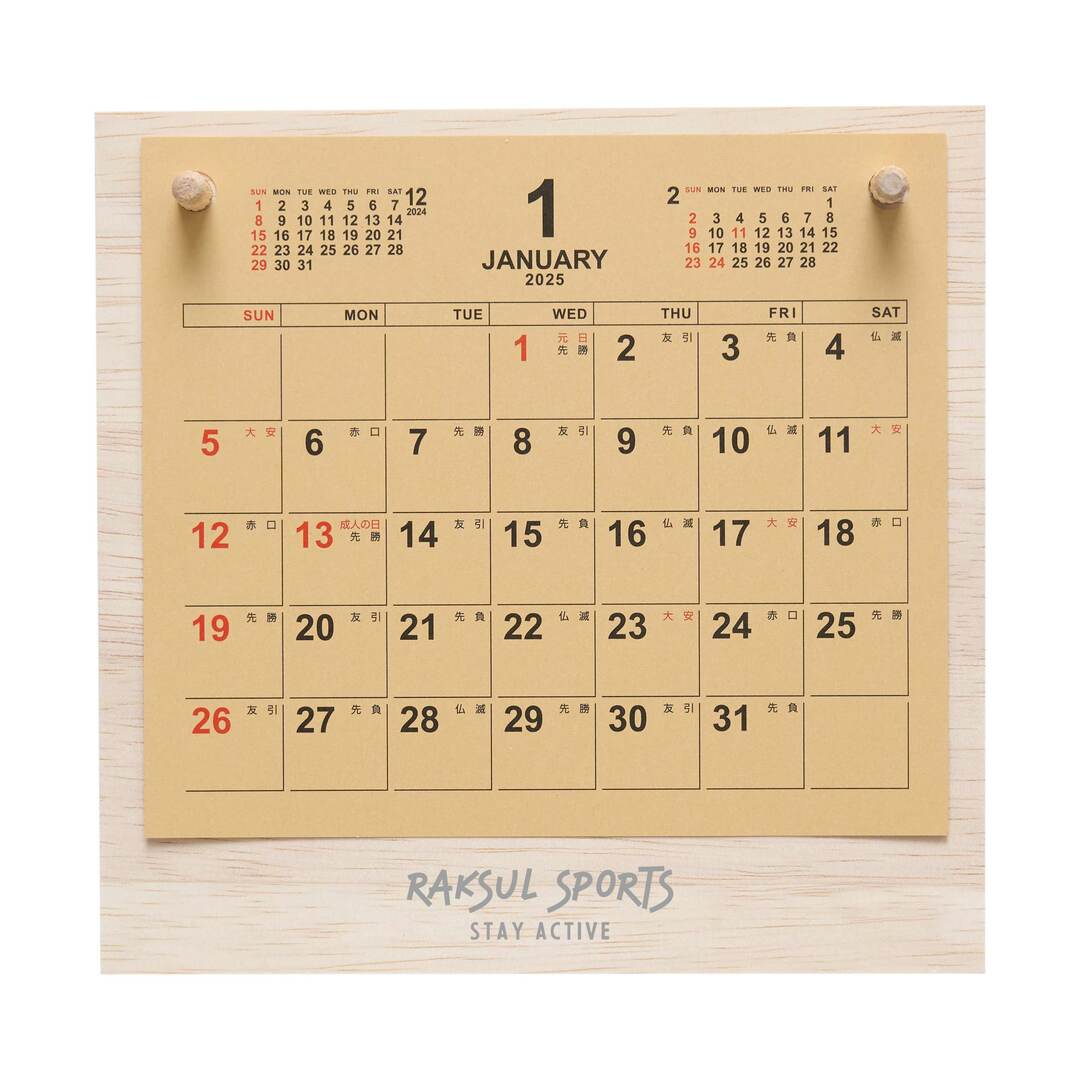

- オリジナル印刷OK木のぬくもり(クラフトメモ) 卓上カレンダー NB-10551部¥440~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

木のぬくもり(クラフトメモ) NB-1055の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK卓上CDスタンドメモ カレンダー NB-10651部¥320~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

卓上CDスタンドメモ NB-1065の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKスケジュールカレンダー 卓上 NB-10901部¥300~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

スケジュールカレンダー NB-1090の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKハッピーワンウィーク 卓上カレンダー NB-11101部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ハッピーワンウィーク NB-1110の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK極ふつうの卓上カレンダー SW-0801部¥370~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

極ふつうの卓上カレンダー SW-080の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKハーモニーカラーデスク(KASANEの色目) 卓上カレンダー SW-1001部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ハーモニーカラーデスク(KASANEの色目) SW-100の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKフルカラー名入れエコカラーデイズ 卓上カレンダー SW-120F1部¥370~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

フルカラー名入れエコカラーデイズ SW-120Fの名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKマカロンカラーデスク 卓上カレンダー SW-1401部¥380~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

マカロンカラーデスク SW-140の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKマカロンカラーデスク(オールカラースタンド) 卓上カレンダー SW-140A1部¥560~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

マカロンカラーデスク(オールカラースタンド)(フルカラー) SW-140Aの名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKチョークアート 卓上カレンダー MM-301部¥440~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

チョークアートのタッチで季節の花を描いた卓上カレンダー

- オリジナル印刷OKパーソナルデスクカレンダー 卓上 SA-5011部¥260~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

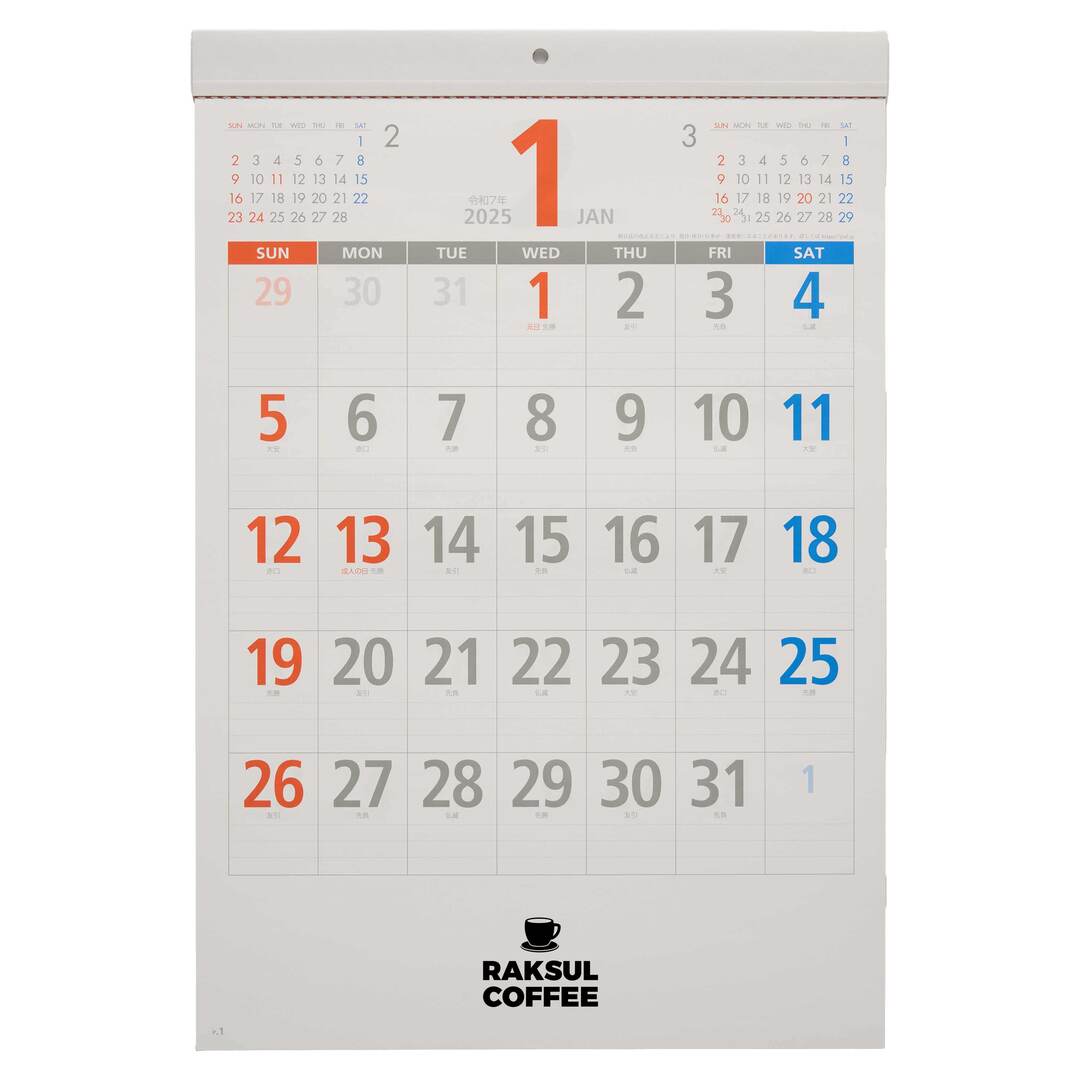

全ページカラー印刷でカラフルな卓上カレンダー各月全ページにフルカラーで名入れ印刷ができます! 表面は前後4か月表記、裏面は前後6か月表記と 広いメモスペースで予定管理にも最適です。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】セパレート3か月卓上カレンダー SA-5041部¥320~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

シンプルデザインの3カ月カレンダーミシン目入りで1カ月ごとにめくれるので 常に2カ月先まで表示できて便利です! 台紙にフルカラーで名入れ印刷ができます!

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】ビッグデスクカレンダー 卓上 SN-2991部¥350~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

大きいサイズに前後4ヶ月表記の便利な卓上カレンダー

- オリジナル印刷OKⅢマンスリーデスク 卓上カレンダー YK-30101部¥450~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

機能性重視のミシン目入卓上カレンダー

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】ジャパニーズカラーインデックス 卓上カレンダー SA-3871部¥160~ (10部 ~ 5000部)お気に入りに登録

【短納期出荷】ジャパニーズカラー インデックスは日本固有の伝統色を使ったインデックス付カレンダー

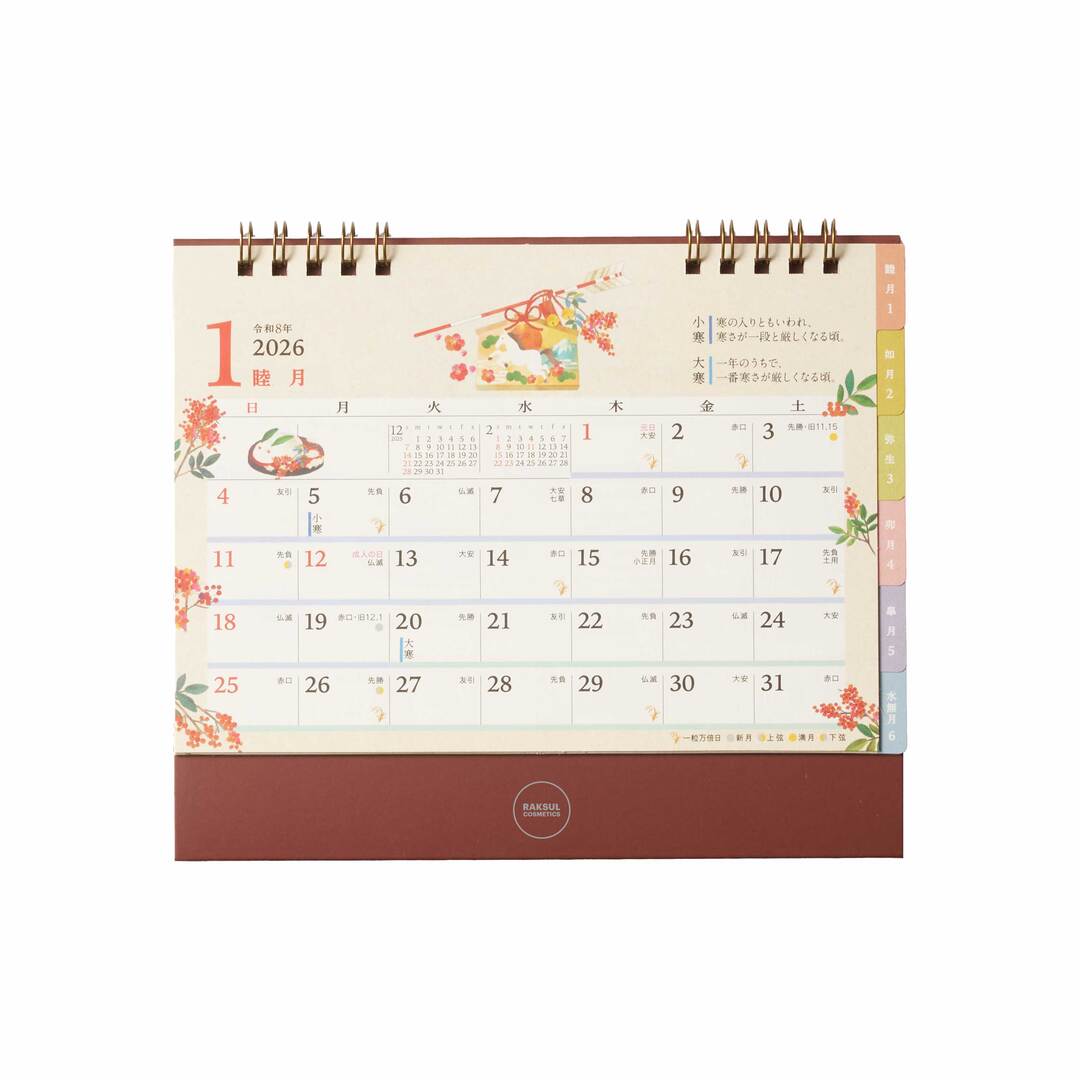

- オリジナル印刷OK季節の暮らし暦 卓上カレンダー NK-5341部¥560~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

細やかな季節の移り変わりが楽しめる卓上カレンダー。二十四節季の変化をわかりやすく色で表現!六曜・旧暦・一粒万倍・月の満ち欠けなど暦情報充実!

- オリジナル印刷OKホワイト アンド ブラック・セパレート 卓上カレンダー NK-5491部¥620~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

モノトーンのデザインが特徴、大きなサイズのセパレート卓上。壁掛けとしても使用できます。

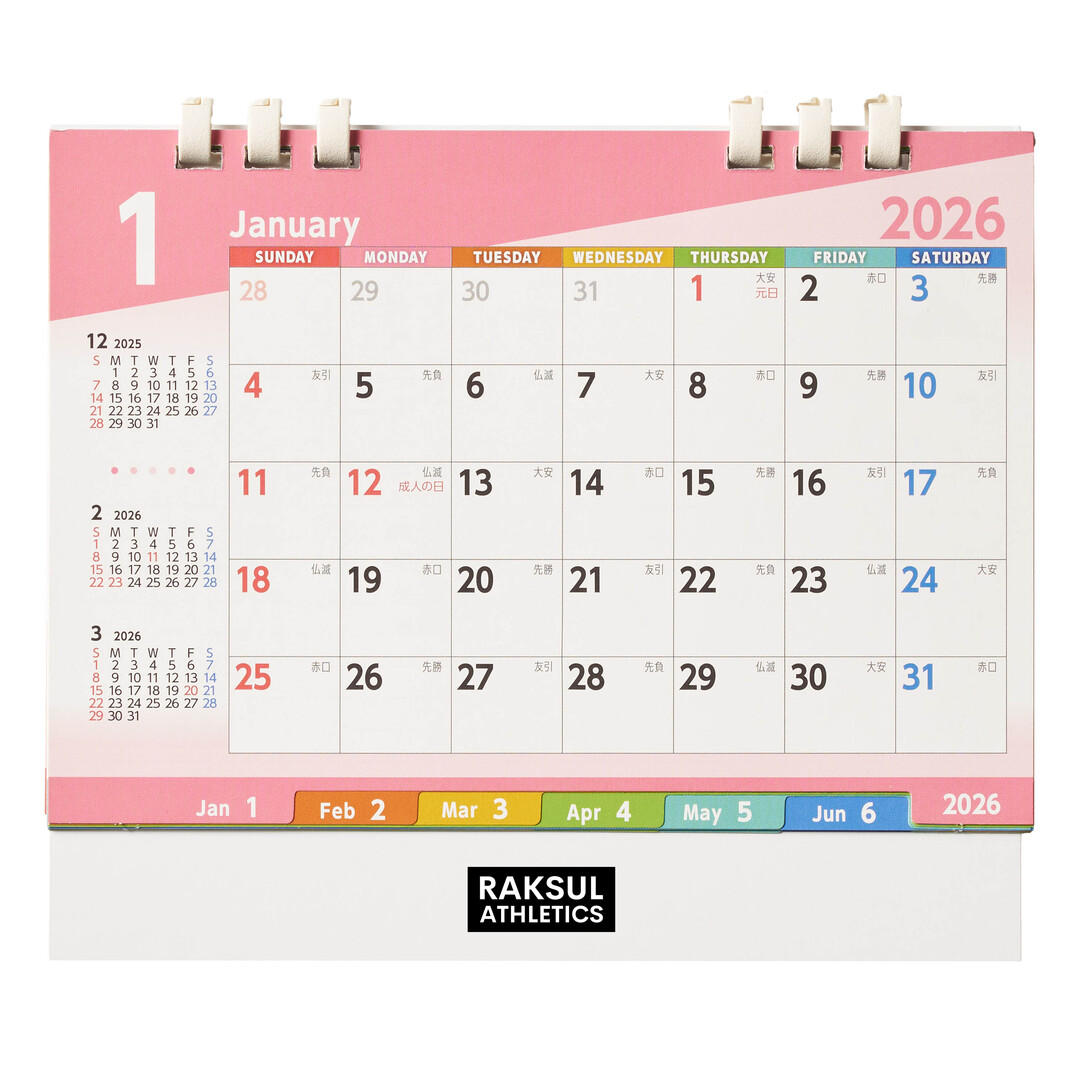

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3color memo 卓上カレンダー FC-9011部¥390~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

インデックスと見やすいシンプル配色で実用性抜群のカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】color memo 卓上カレンダー FC-9021部¥390~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

便利なインデックスとカラフルな配色で使いやすいカレンダーです。

- オリジナル印刷OKエコカラーデイズ 卓上カレンダー SW-1201部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

エコロジーカラーを基調とした機能性のあるデザインのカレンダーです。

- オリジナル印刷OKナチュラルカラーデスク 卓上カレンダー SW-1301部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

自然素材のような優しい色合いのシンプルなデザインです。

- オリジナル印刷OKナチュラルカラーデスク 卓上カレンダー SW-130F1部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

環境に優しい紙プラリングのカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】シンプル6ウィークス 卓上カレンダー SW-2001部¥420~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

シンプルで見やすく誰もが使いやすいデザインのカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】クラフトカラー6ウィークス 卓上カレンダー SW-2101部¥420~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ナチュラルテイストの使いやすいデザインです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】シンプルトーンデスク 卓上カレンダー TG-1001部¥260~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

シンプル配色で実用性抜群!1枚に前月と後3ヵ月の合計5ヵ月分のカレンダーを掲載しています。

- オリジナル印刷OKボタニカル 卓上カレンダー KP-0011部¥360~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

ボタニカル風合いとスケジュールマッチしたカレンダーです。

- オリジナル印刷OK季節の福ごよみ 卓上カレンダー MM-191部¥410~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

季節の運巡りを感じさせてくれるカレンダーです。

- オリジナル印刷OKスマート・エコ 卓上カレンダー MM-331部¥460~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

リングにLIMEXでのエコを中心に考えたカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】パステルカラーポケット付きカレンダー 卓上 SA-1041部¥320~ (10部 ~ 5000部)お気に入りに登録

くっきリとした文字と十分な書き込みスペースで予定管理にも便利。裏面には収納ポケットついて自分の管理もしやすいデスクカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】パノラマ日本風景 卓上カレンダー SA-5071部¥270~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

日本風景パノラマ付のカレンダーです。

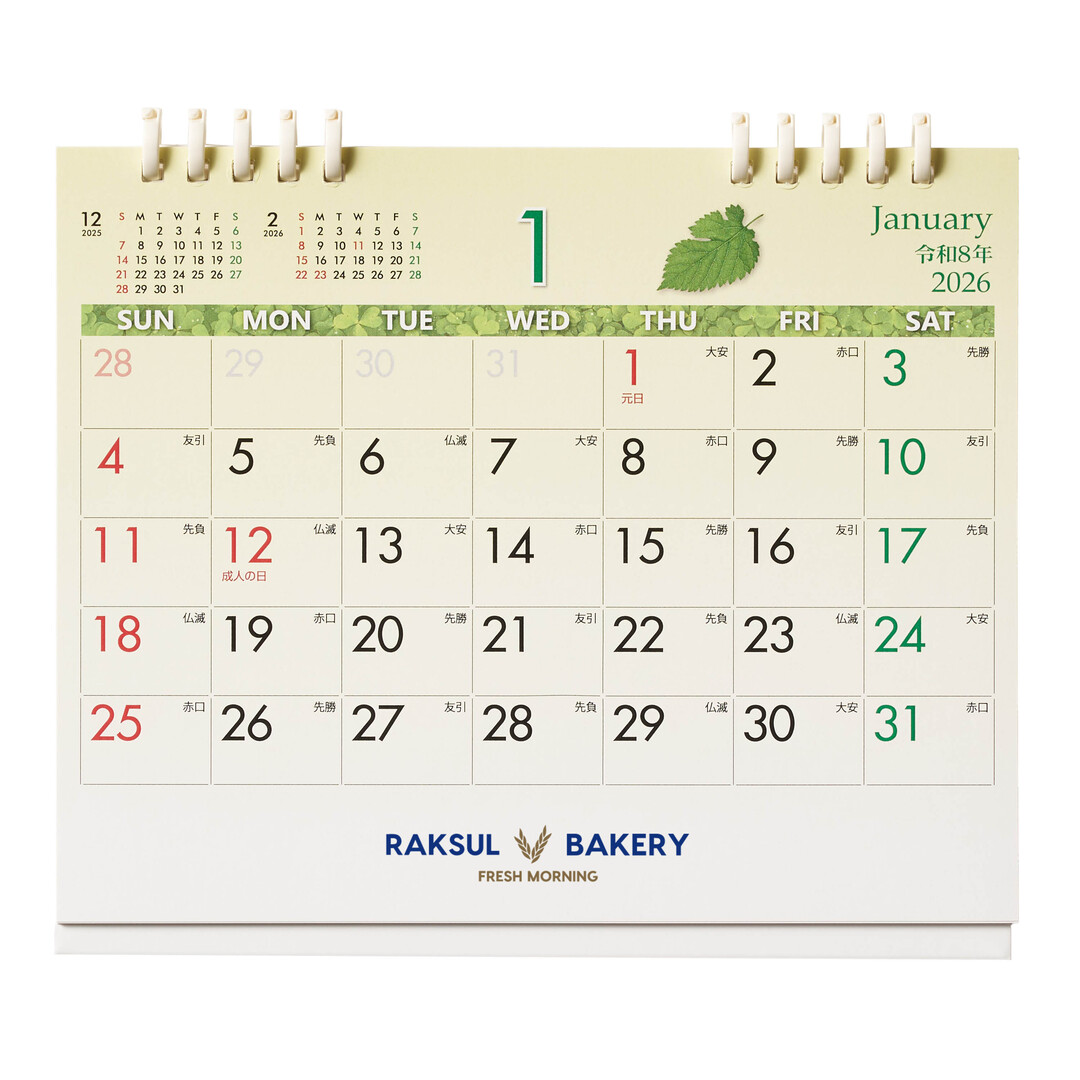

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】グリーンプラン 卓上カレンダー SA-5081部¥260~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

季節折々リーフに表現したカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】DESK PLAN 卓上カレンダー SA-5101部¥260~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

5か月表記+土日祝も見やすいカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】招福縁起卓上カレンダー SA-5111部¥260~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

亀甲柄を毎月デザインしている縁起招福のカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】インデックスエコカレンダー 卓上 TS-3601部¥350~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

カラフルで見やすくインデックス付きのカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】ヴェルデインデックスエコカレンダー 卓上 TS-3701部¥350~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

緑を基調にしたエコタイプのカレンダーです。

- オリジナル印刷OKクローバーカレンダー 卓上 YG-2061部¥400~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

卓上に幸せを呼ぶ、四つ葉のクローバーの爽やかカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】5マネジメントインデックス(フルカラー) 卓上カレンダー KC-0011部¥320~ (10部 ~ 5000部)お気に入りに登録

1枚に前月1か月、後月3か月分のカレンダーを掲載しておりスケジュール管理に便利。インデックス付きで実用性も抜群のカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】エコメイト 卓上カレンダー KY-1331部¥320~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

環境にやさしいペーパーリング仕様のカレンダー。翌年の1月まで入っており、一目でわかる年表が台紙に入っています。

- オリジナル印刷OK日本盲導犬協会カレンダー 卓上 KY-2011部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メモ書きもしやすいデザインの卓上カレンダー。一目でわかる年表が台紙に入っています。裏面には盲導犬についての啓発活動を掲載、売り上げの一部が日本盲導犬協会の活動資金として寄付されるチャリティーカレンダーです。

- オリジナル印刷OK日本骨髄バンクカレンダー 卓上 KY-2031部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メモ書きもしやすいデザインの卓上カレンダー。一目でわかる年表が台紙に入っています。裏面には骨髄バンクについての啓発活動を掲載、売り上げの一部が日本骨髄バンクの活動資金として寄付されるチャリティーカレンダーです。

- オリジナル印刷OKグリーンアースカレンダー 卓上 KY-5011部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

FSC森林認証紙を使用した、森林の環境保全に配慮したカレンダー。環境にやさしいペーパーリング仕様です。

- オリジナル印刷OKカラフルインデックス 卓上カレンダー KY-7051部¥410~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

カラフルな2段インデックスで使い勝手を追求、B6ノビサイズにすることで暦部分はB6サイズのままで使いやすいカレンダーです。裏面もカラーで旧暦・行事の表記もあり。黒台紙を使用し、底中折仕上げでしっかりした仕上がりも特徴です。

- オリジナル印刷OKセブンデイズセブンカラーズ(大) 卓上カレンダー NZ-5051部¥300~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

定番で人気のある、7色で曜日が分かれているカレンダーです。

- オリジナル印刷OKセブンデイズセブンカラーズ(小) 卓上カレンダー NZ-5061部¥290~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

渡しやすく、置きやすい、小さいサイズのカレンダーです。

- オリジナル印刷OKオールウェイズ・3マンス・7カラーズ 卓上カレンダー NZ-5151部¥430~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

7色で曜日が分かれており、2ヶ月先までスケジュールを確認できる3ヶ月カレンダー。FSC認証製品です。

- オリジナル印刷OKセブンデイズ・セブンカラーズ(ECO) 卓上カレンダー NZ-5171部¥300~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

環境にやさしいペーパーリングを使用したカレンダーです。

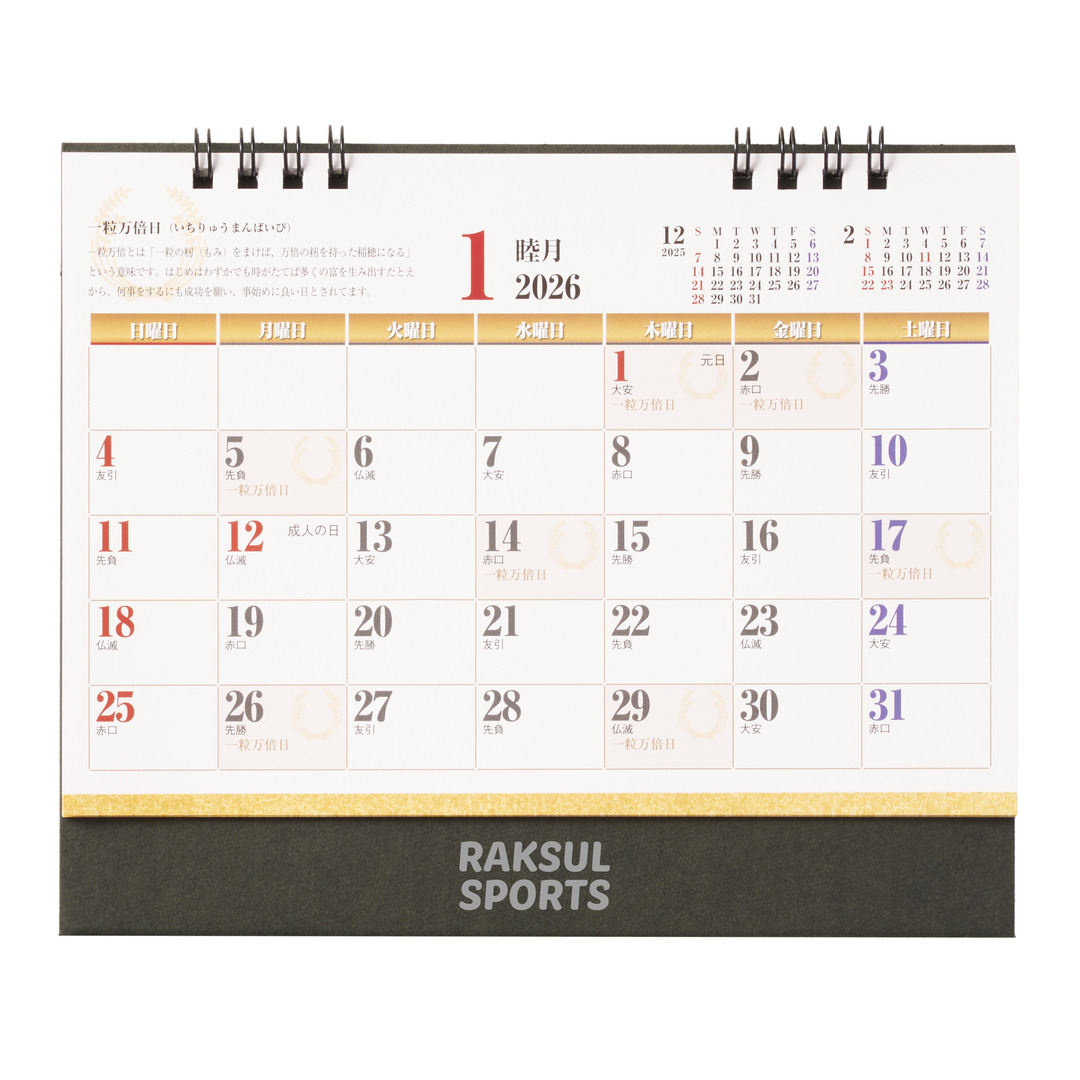

- オリジナル印刷OK一粒万倍日カレンダー 卓上 NZ-6011部¥430~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

縁起の良い「一粒万倍日」と「天赦日」を記載した開運カレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】クラシックカレンダー 卓上 SG-9611部¥320~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

台紙を畳み、壁掛けカレンダーとしても利用できる2Wayタイプ。明朝体で構成したシンプルデザインのカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】マルチカラー 卓上カレンダー SG-9621部¥340~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

台紙を畳み、壁掛けカレンダーとしても利用できる2Wayタイプ。デスクに映えるカラフルなカラーで、見やすさと使いやすさも抜群です。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】森にやさしいエコカレンダー 卓上 TS-4001部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

森林認証紙とLIMEX製のリングを使用したカレンダーです。メモ欄とメッセージカードで機能性アップ!

- オリジナル印刷OK【重複】デスクスタンド文字 SG-951 卓上カレンダー1部¥480~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

カレンダー業界のTHE卓上カレンダー。シール付きです。

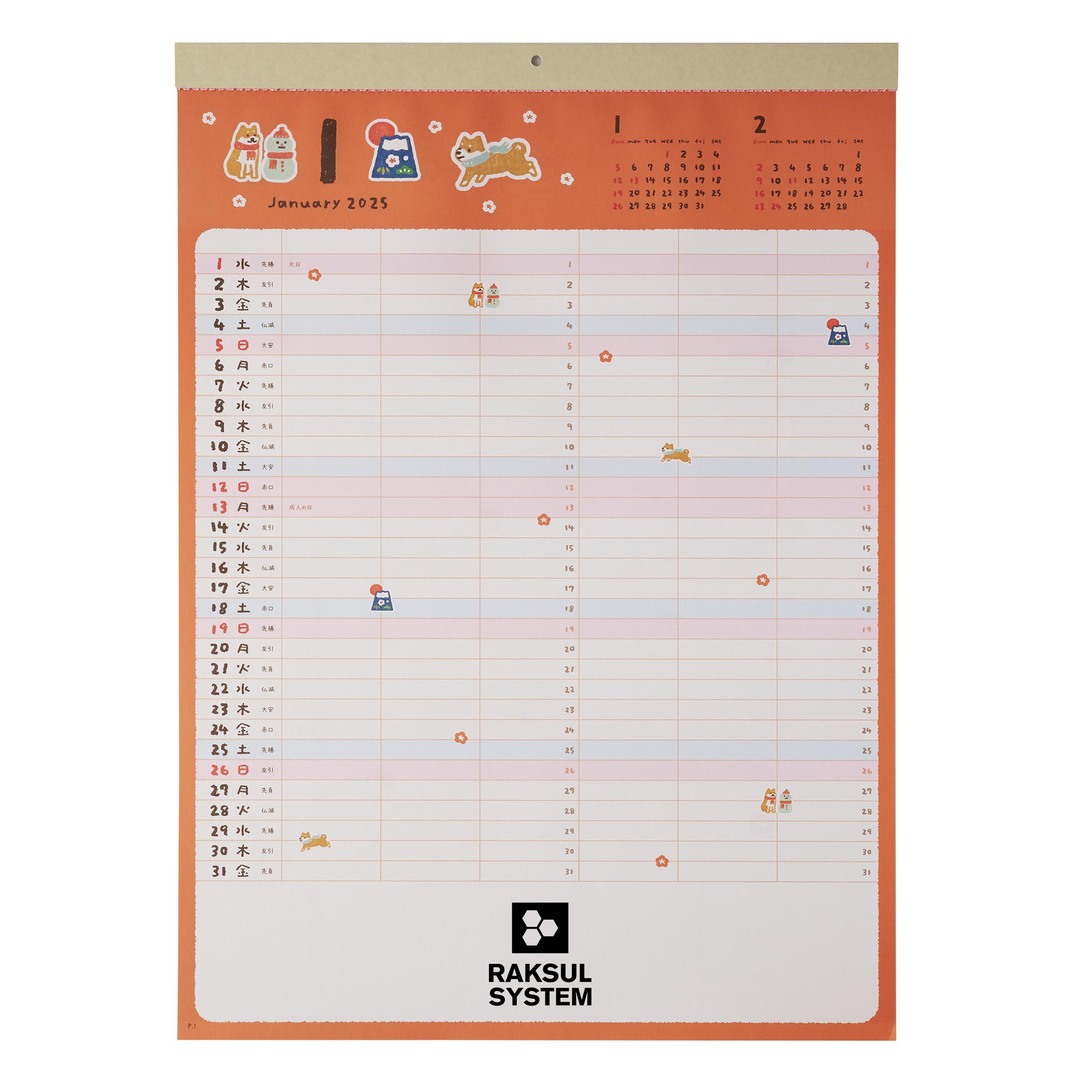

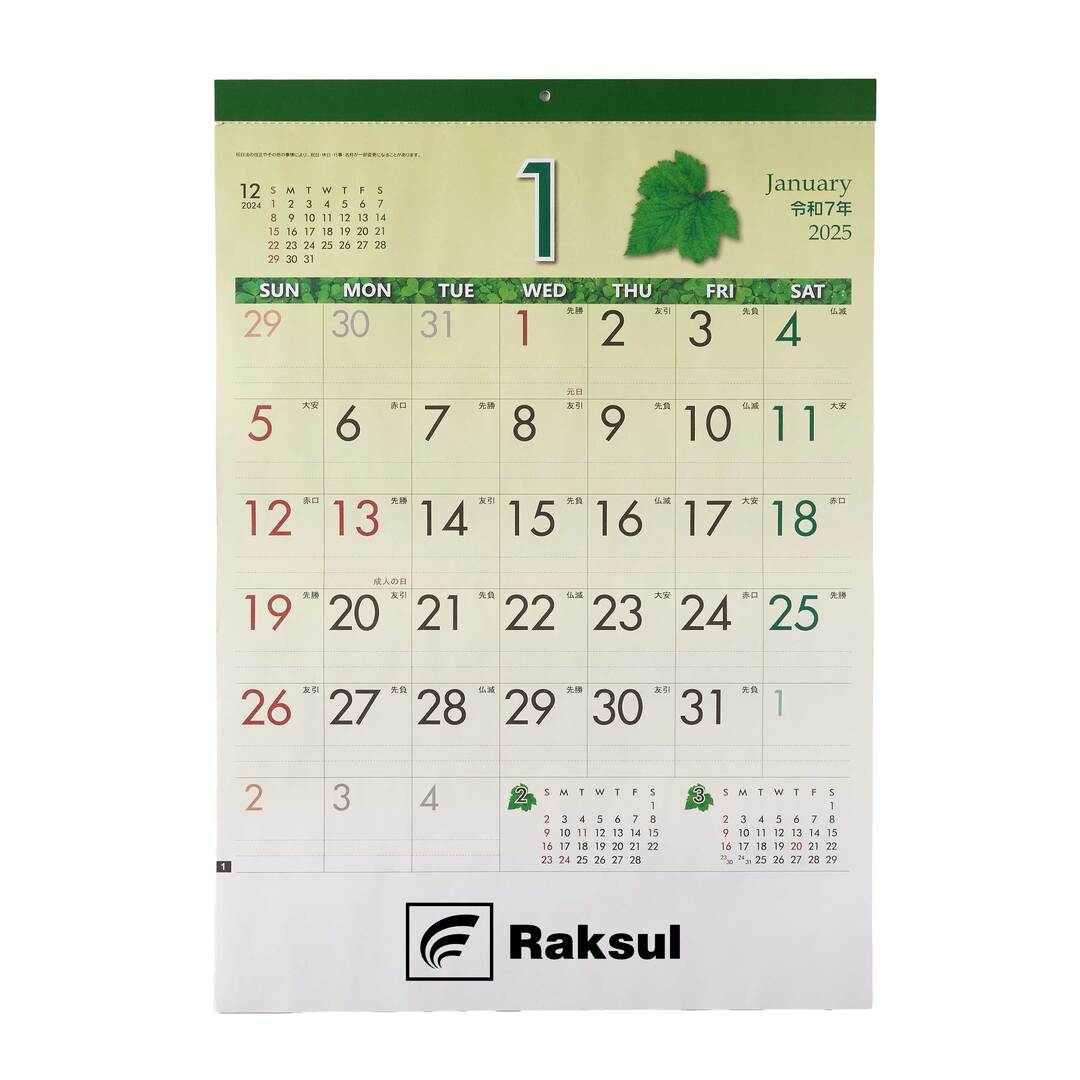

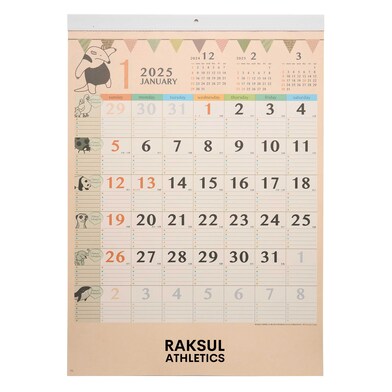

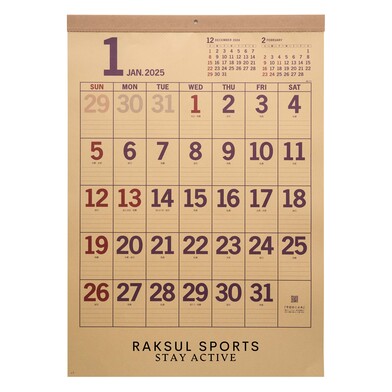

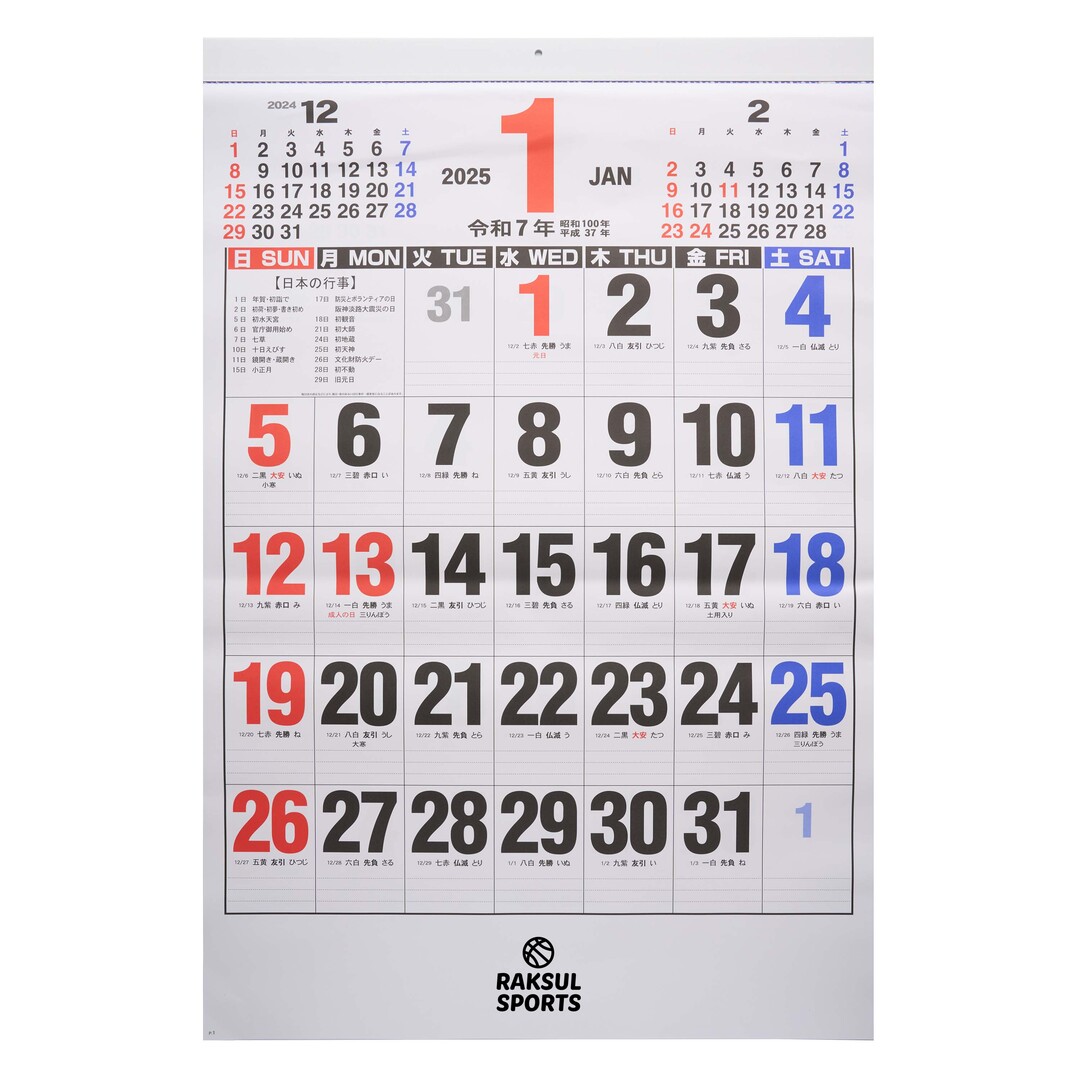

六曜入りの壁掛けカレンダー

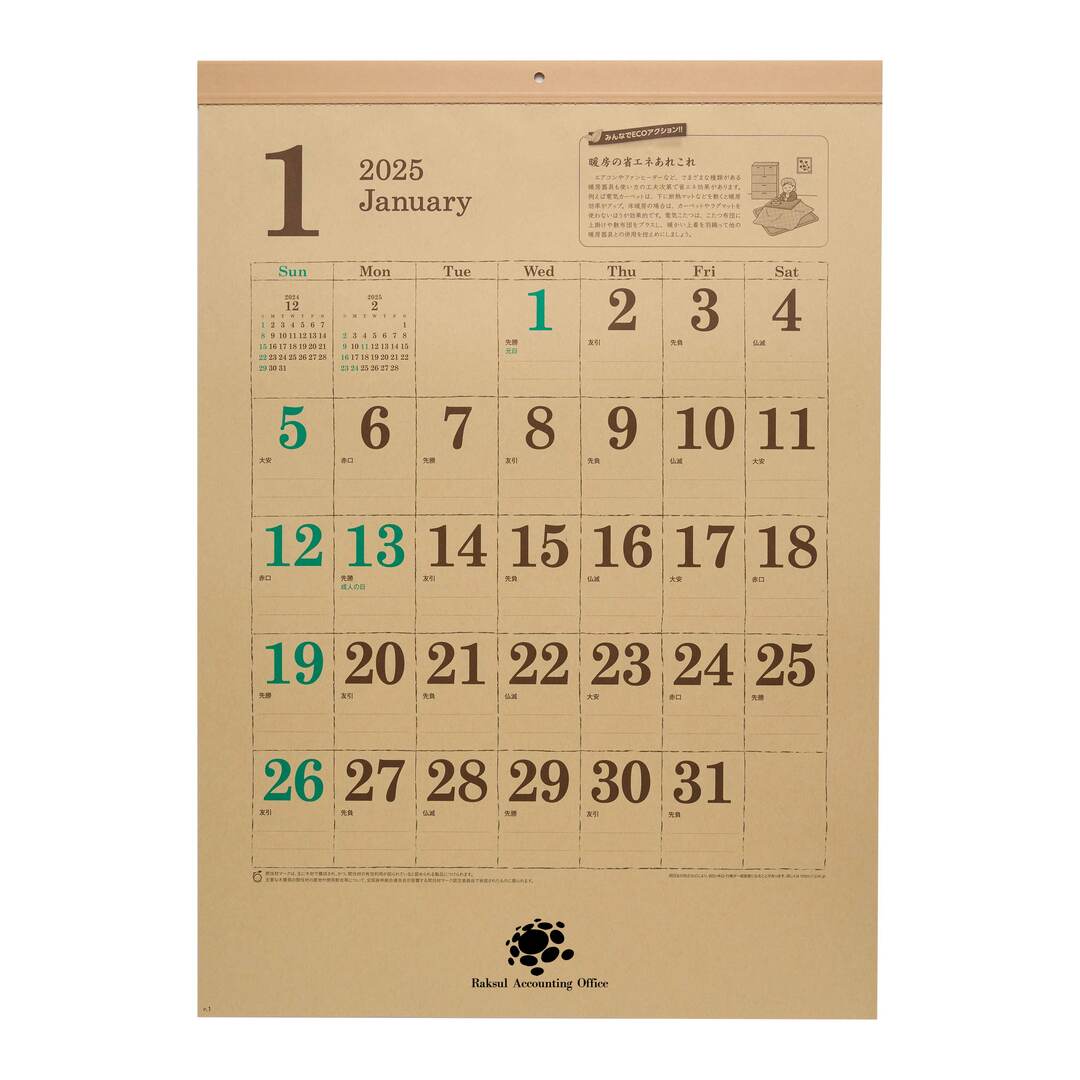

(税込・本体代)- 1オリジナル印刷OK【短納期出荷】クラフトスケジュール 壁掛けカレンダー SG-2961部¥330~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

罫線入りのメモスペース付きで当月を含む4か月と六曜、旧暦の確認ができるクラフト紙の壁掛けカレンダーです。本体サイズが535x380mmでカレンダー下部の55x340mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- 2オリジナル印刷OK【短納期出荷】四季のことわざ格言文字 壁掛けカレンダー GT-5021部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

水墨画風のイラストと季節に合わせたことわざが掲載された、メモスペースと旧暦、二十四節気、雑節付きの壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(530×253mm)で、カレンダー下部の50x210mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- 3オリジナル印刷OK【短納期出荷】匠の美・3色文字月表 壁掛けカレンダー YG-461部¥220~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

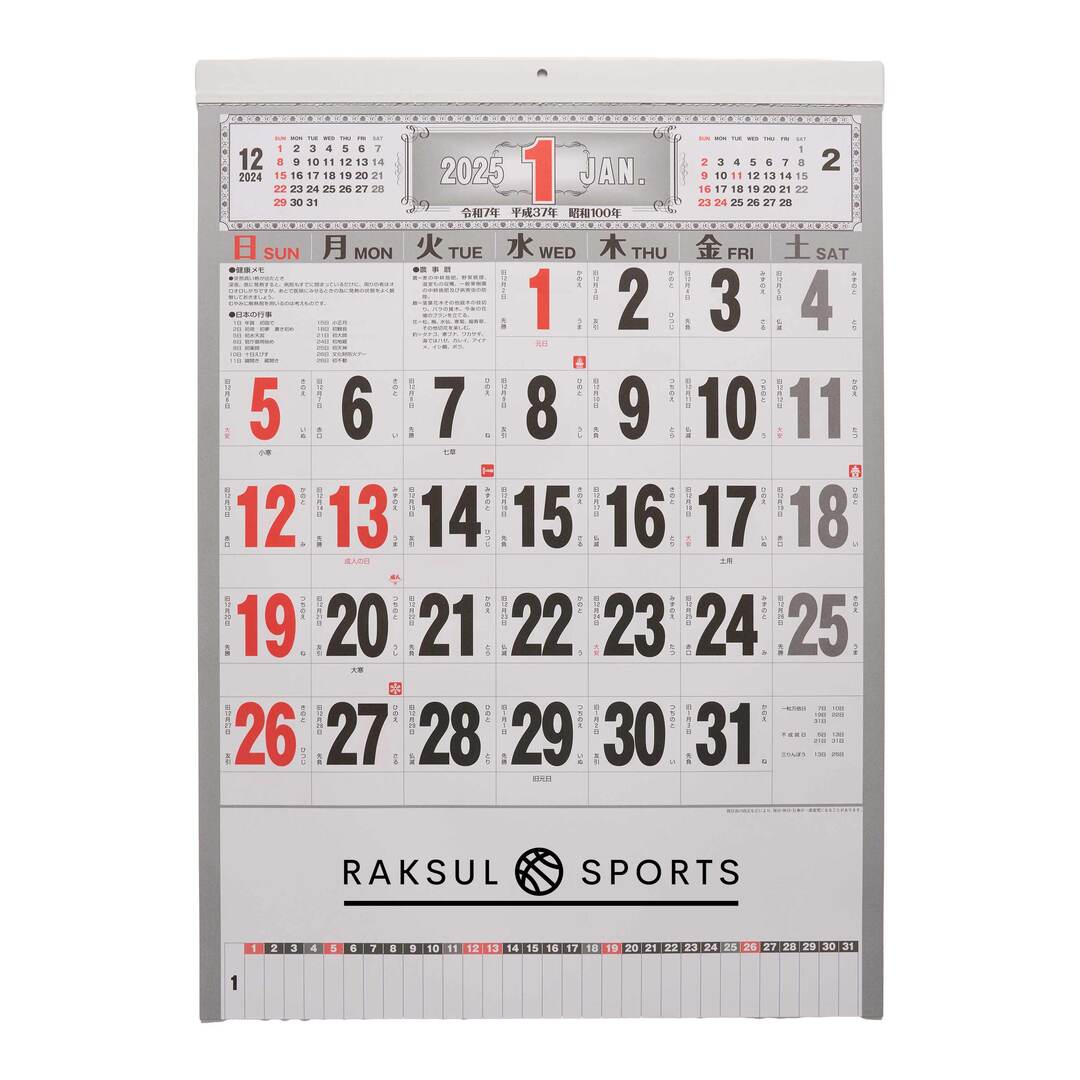

表紙に友禅模様をイメージした柄を印刷し、見やすい日付の大きさや書体を採用し健康メモと旧暦・干支・六曜・二十四節気・年中行事を掲載したケント紙の壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(530×380mm)で、カレンダー下部の55×340mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

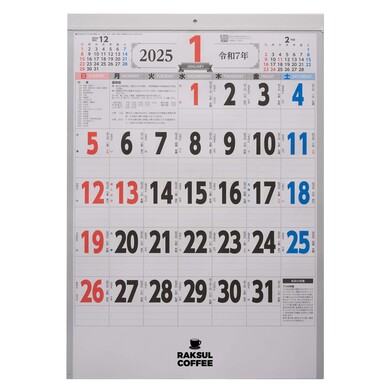

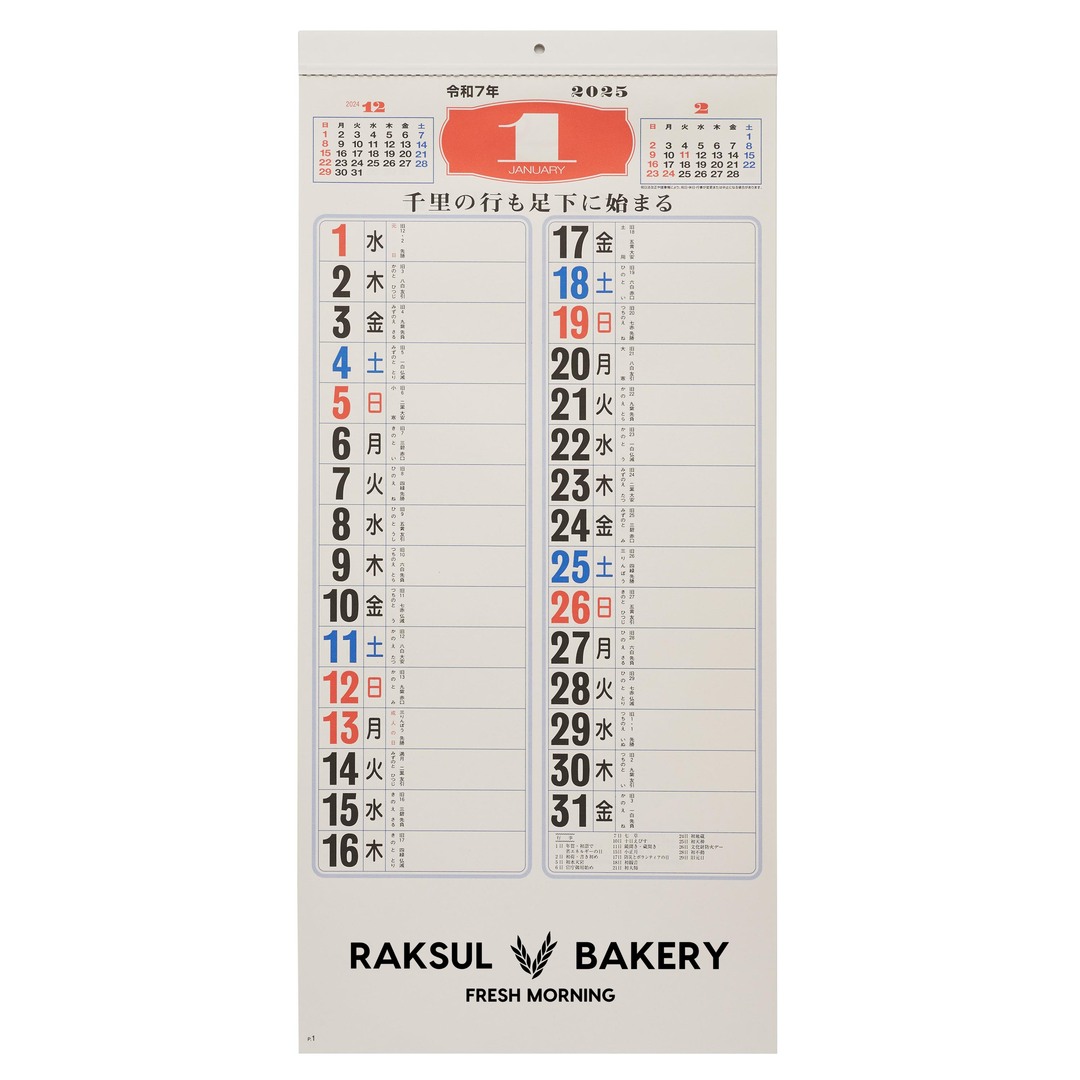

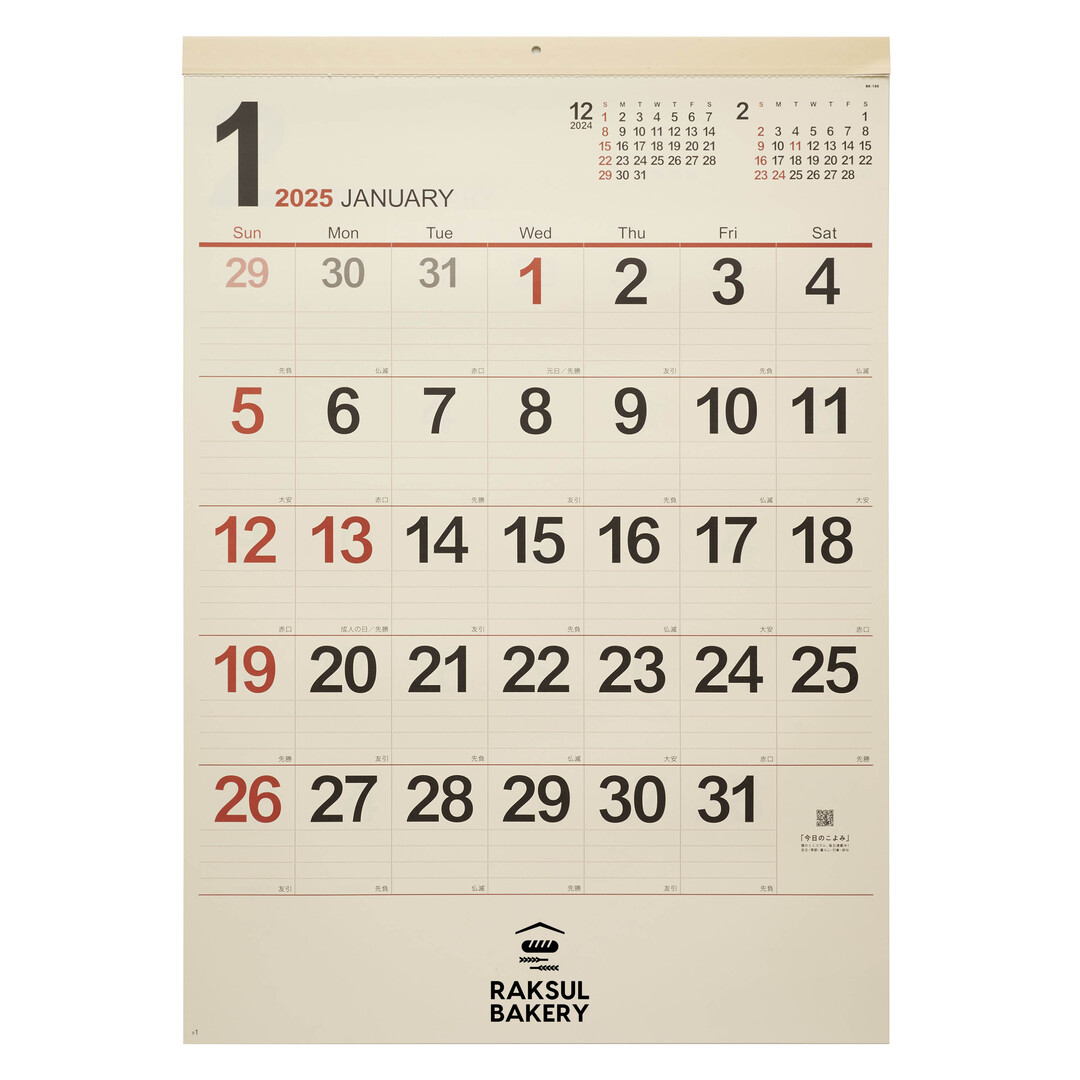

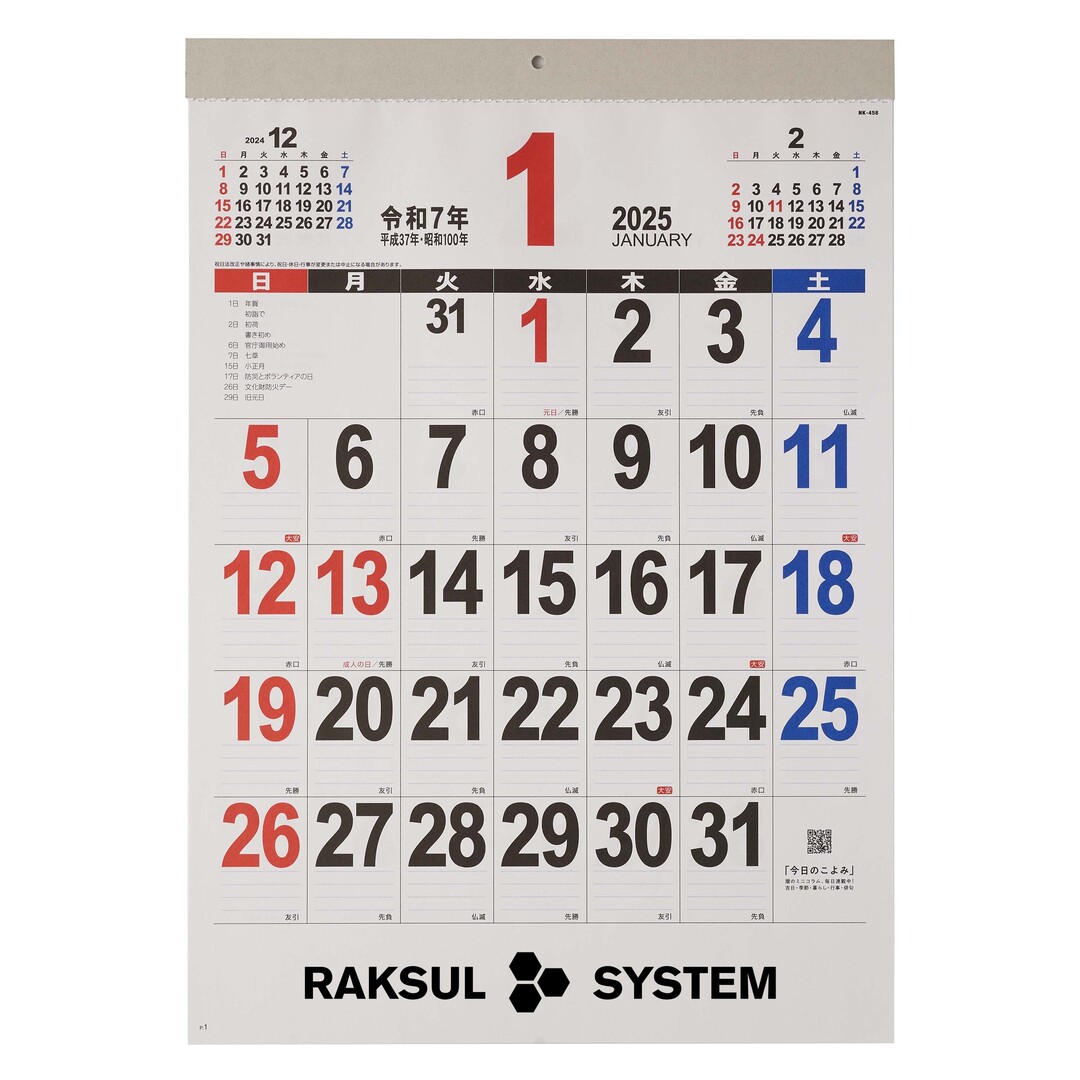

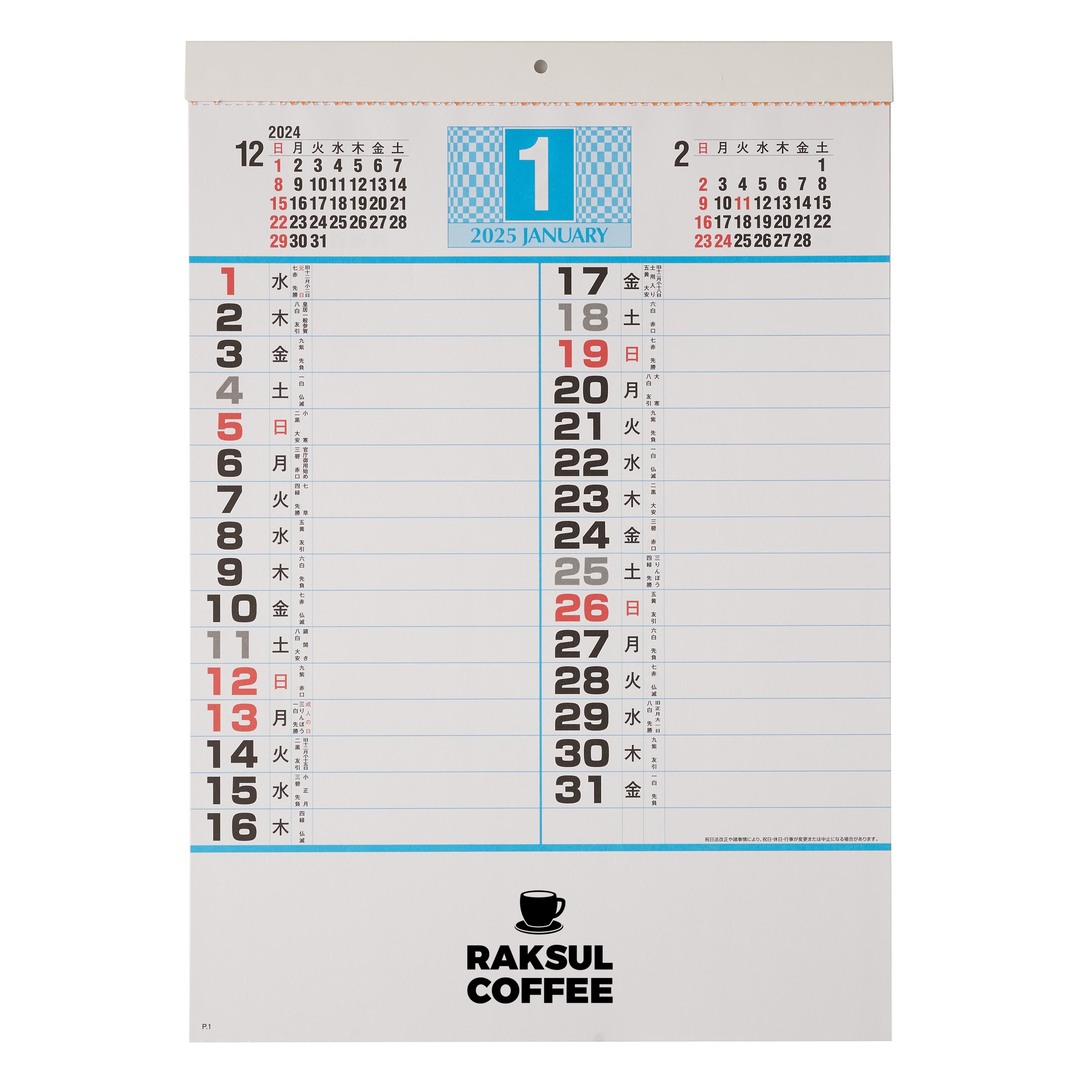

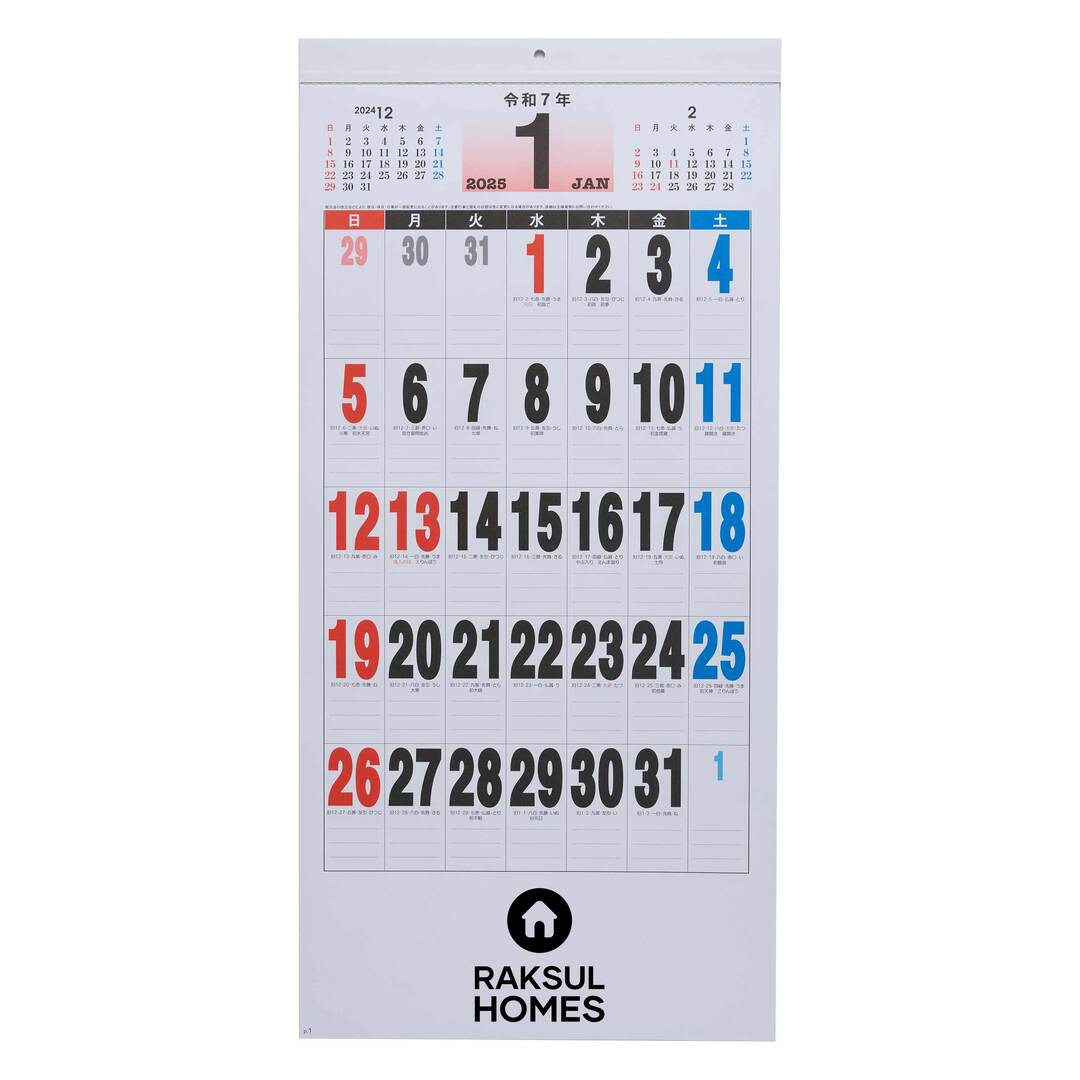

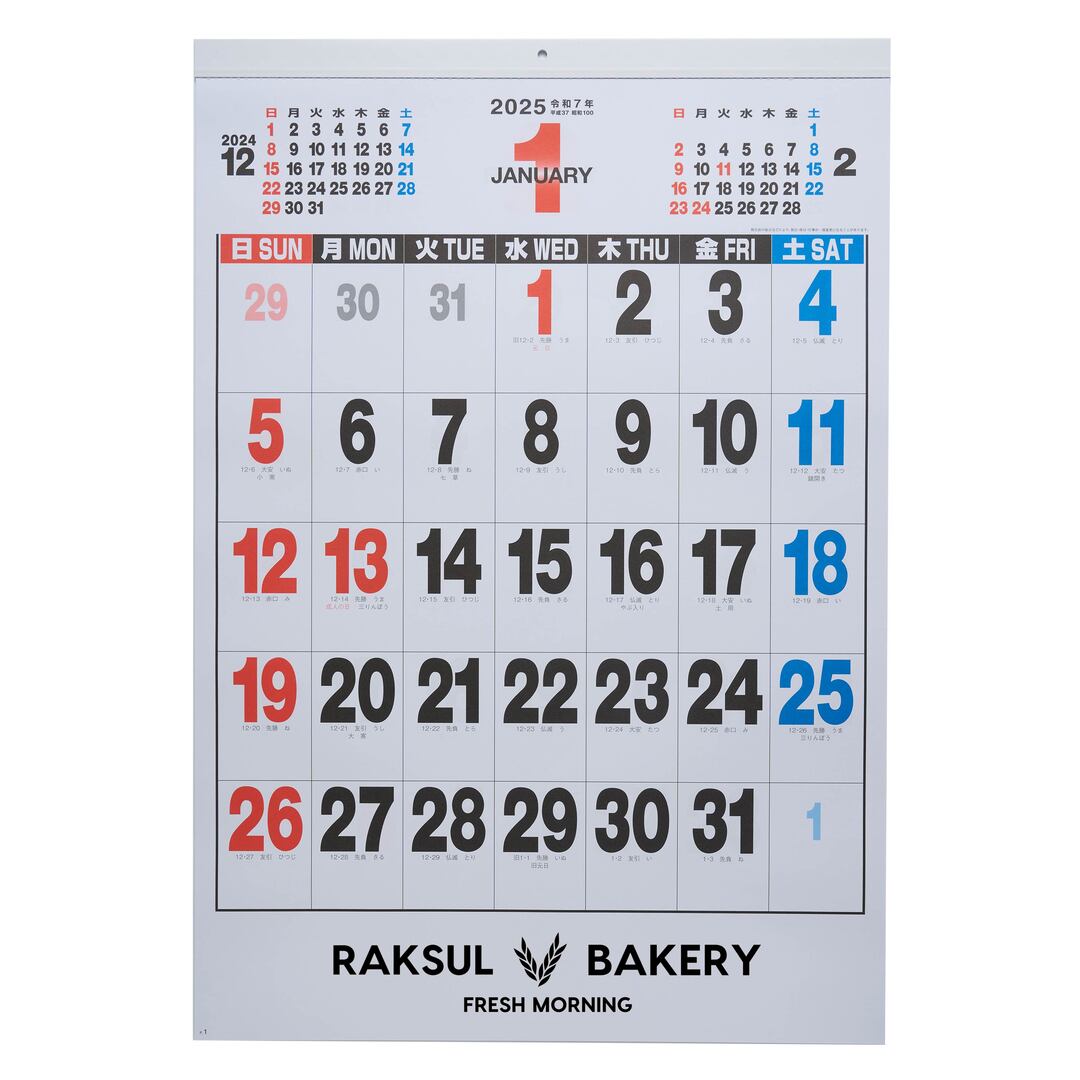

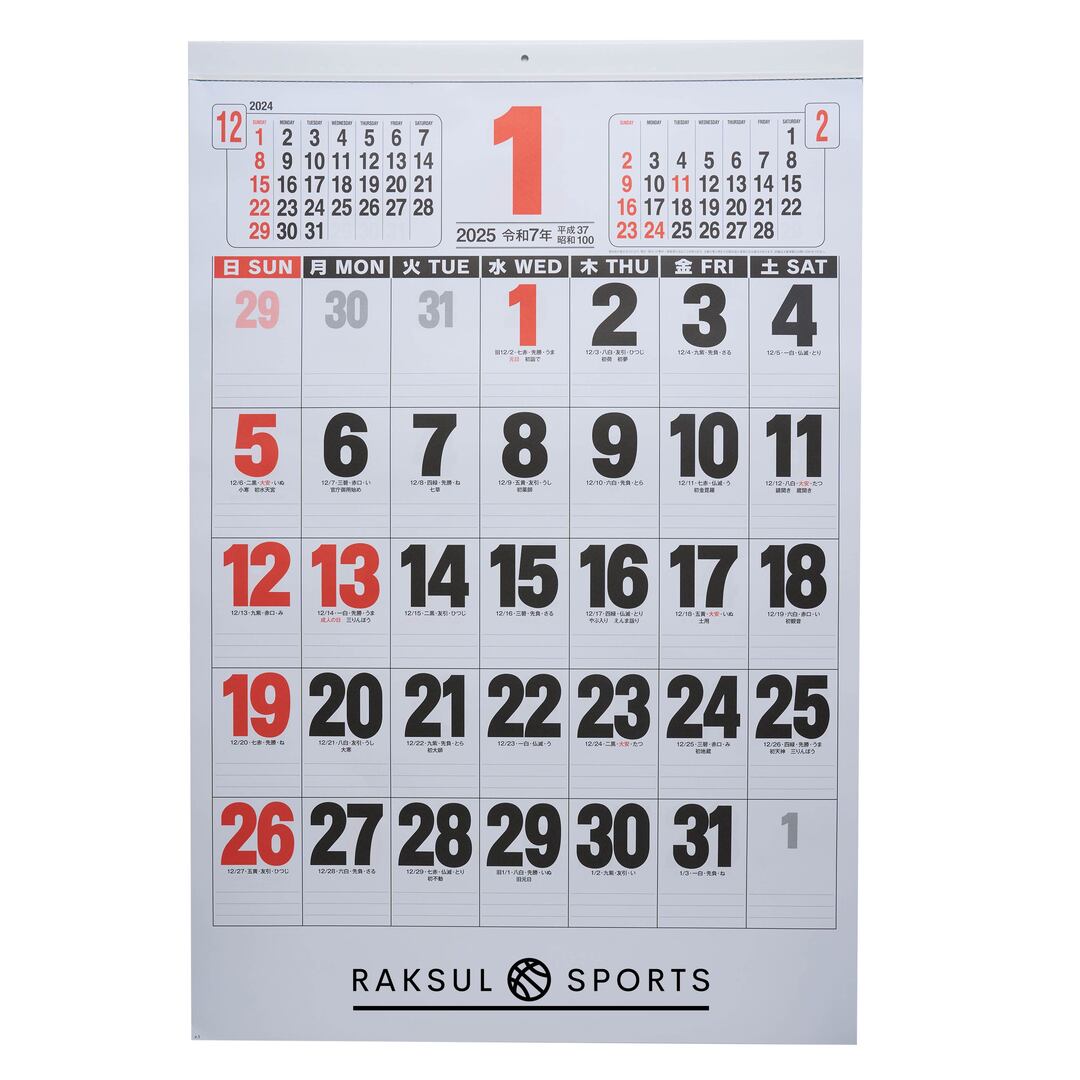

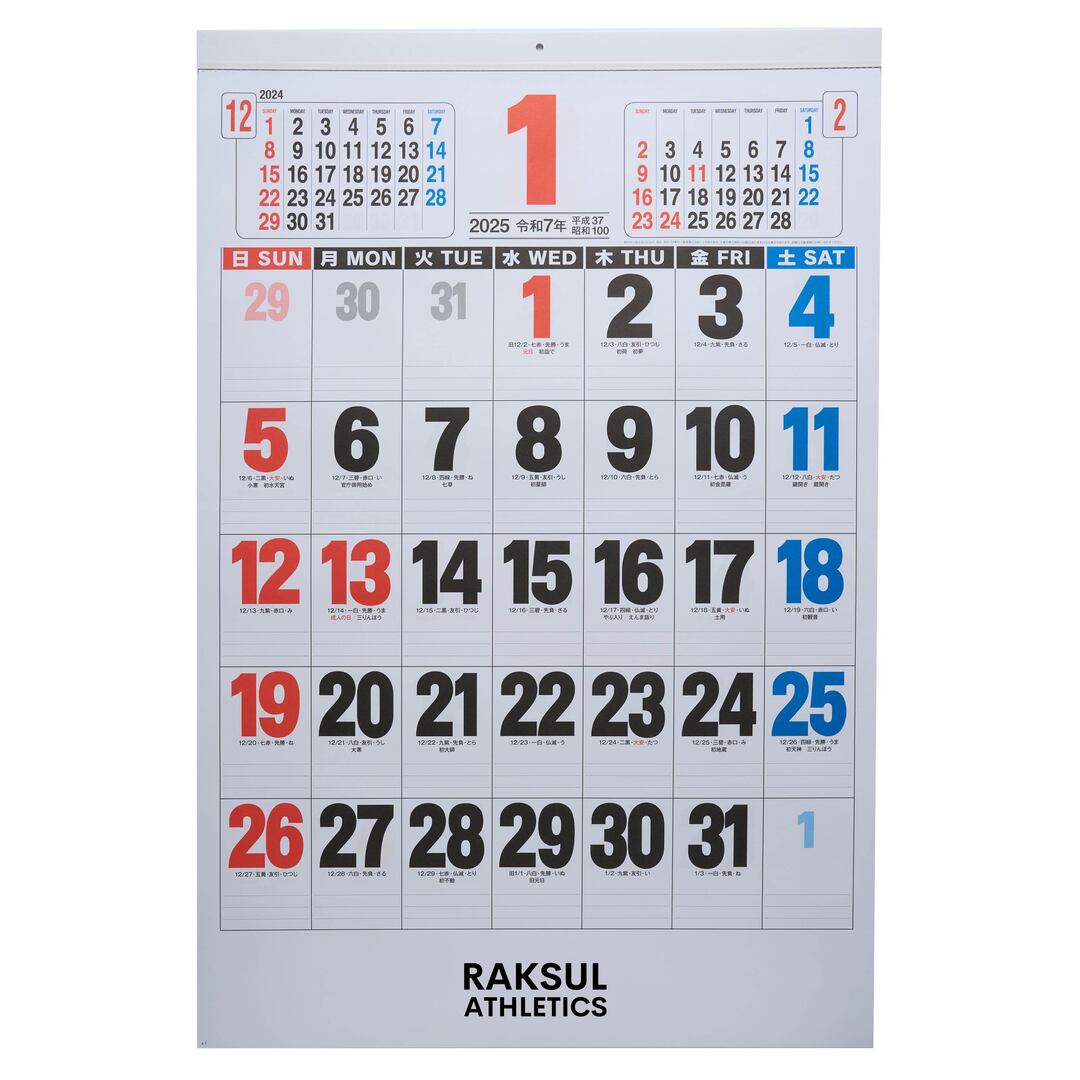

- 4オリジナル印刷OK【短納期出荷】3色ジャンボ文字 壁掛けカレンダー GT-521部¥540~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

3色刷りのジャンボ文字の壁掛けカレンダーです。本体サイズがB/2切(771mm x 515mm)でケント紙を使用しており、カレンダー下部の70mm x 450mmの範囲に単色でプリントできます。予定の書き込み欄が広く、前月と先11か月の年表が印刷されています。

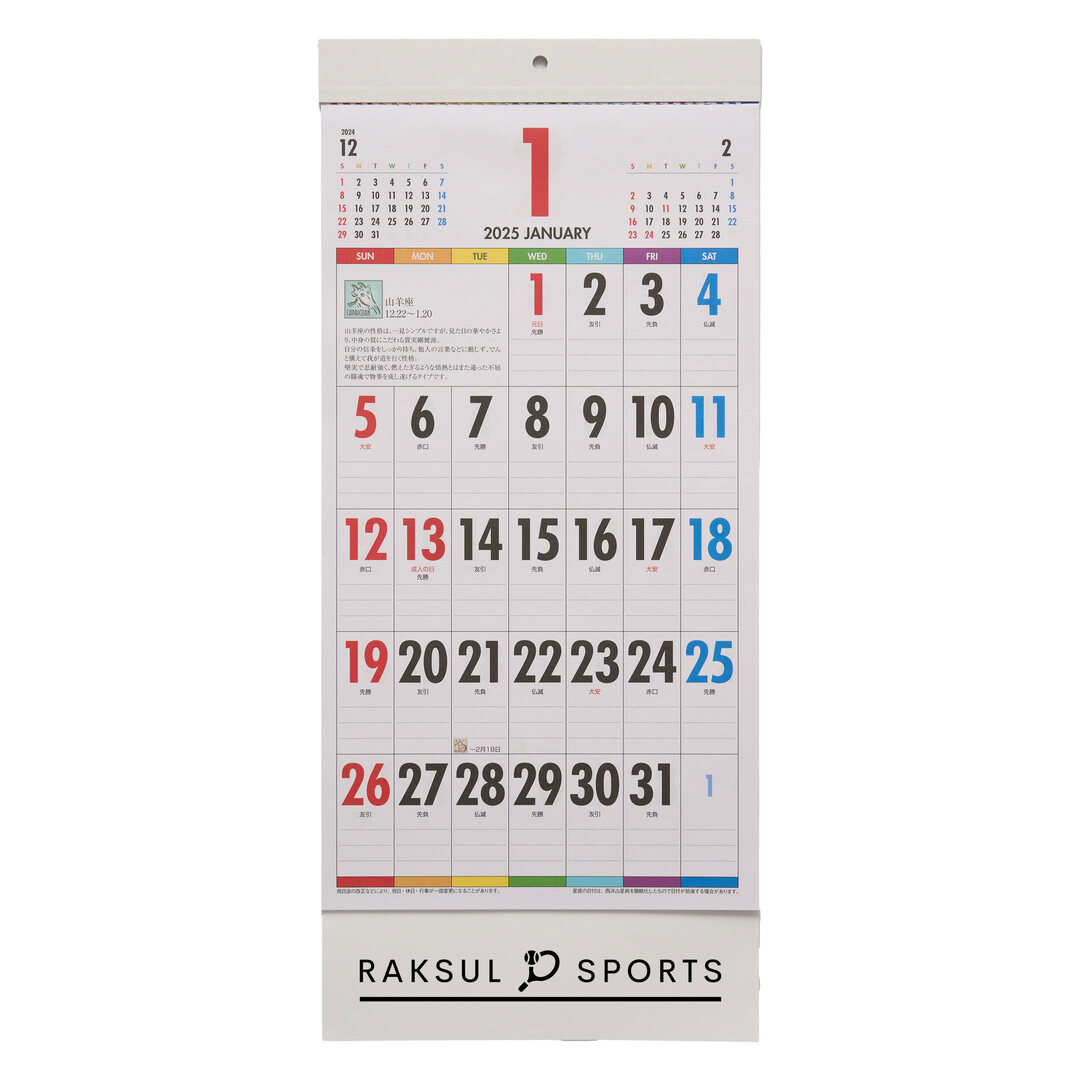

- 5オリジナル印刷OK【短納期出荷】One Week of SEVEN COLORS七色の一週間 壁掛けカレンダー GT-3051部¥330~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

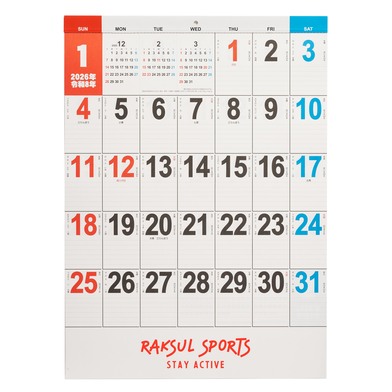

一週間を7色に分けて表示され、前月と翌月のカレンダーと12星座別の性格占いが刑されているカラフルなケント紙の壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(530×380mm)で、カレンダー下部の55x340mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】カラーユニバーサルデザイン 壁掛けカレンダー GT-9001部¥220~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

カレンダー上部に名入れ可能な、カラーユニバーサルデザインの壁掛けカレンダーです。本体サイズが515x380mmで、カレンダー上部の35x170mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】A2カラーユニバーサルデザイン 壁掛けカレンダー GT-9101部¥340~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

A2サイズのカラーユニバーサルデザインの壁掛けカレンダーです。日付や文字が色弱の人にも判別しやすく、文字もユニバーサルデザインの書体を使用しています。カレンダー上部の35mm x 190mmの範囲に単色印刷でプリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3色文字月表 壁掛けカレンダー SA-3781部¥250~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

3色刷りの壁掛けカレンダーです。本体サイズが535mm x 380mmで、カレンダー下部の55mm x 340mmの範囲に単色でプリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3色メモ付文字月表 壁掛けカレンダー SA-3791部¥250~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

3色刷りのメモ付き壁掛けカレンダーです。本体サイズが535mm x 380mmで、カレンダーの下方55mm x 340mmの範囲に単色でプリントできます。カレンダーの下部にも毎日のスケジュールを記載でき、家庭のミニ知識・農事歴も付いています。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】スケジュールプラン 壁掛けカレンダー SA-3851部¥290~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

「見やすさ・書きやすさ・わかりやすさ」にこだわった4か月・6週表記の壁掛けカレンダーです。本体サイズが535×380mmで、カレンダー下部の55x340mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】パステルカラーカレンダー 壁掛け KJ-1011部¥310~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

毎月ベースの色味が異なるパステルカラーとシンプルなデザインが特徴のメモスペース付き壁掛けカレンダーです。本体サイズが535×380mmで、カレンダー下部の55x340mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】リトルペット 壁掛けカレンダー SA-3411部¥390~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

犬や猫の写真を掲載したマットコート紙を使用した名入れカレンダーです。本体サイズが540×380mmで、カレンダー下部の65 x 340mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】カラーラインメモ 壁掛けカレンダー NK-1741部¥360~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

カラフルでメモ欄が大きい壁掛けカレンダーです。本体サイズが5385x3800mmで、カレンダー下部の60x330mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK魚彩時記(岡本肇作品集) 壁掛けカレンダー NK-1071部¥580~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

水墨作家・岡本肇の描く魚のイラストに四季折々の言葉を添えた和風の名入れ壁掛けカレンダーです。本体サイズがズ535×380mmで、カレンダー下部の60x330mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKメール便カレンダー 壁掛け SA-3811部¥240~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

折りたたむと角2封筒にぴったり入る、上質紙を使用した中綴じ冊子型の名入れ壁掛けカレンダーです。本体サイズが420×257mmで、カレンダー下部の35 x 220mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】和の紋様(A2三色文字月表) 壁掛けカレンダー YG-401部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

表紙と中面の月玉部分に現代風にアレンジした日本の紋様をあしらったケント紙の壁掛けカレンダーです。本体サイズがA/2切(607×425mm)で、カレンダー下部の55x340mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】四季彩紀行 ミシン目入り 壁掛けカレンダー SG-2001部¥270~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

中央のミシン目で切り離すと後月の予定が確認できる、全国の四季折々の写真が掲載された壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(535×380mm)で、カレンダー下部の55x340mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】セフティ・ドライブ 壁掛けカレンダー SG-2681部¥380~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ドライバーに向けた安全運転に役立つ情報が記載されたケント紙の壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(535x380mm)で、カレンダー下部の55x340mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】ほのぼのえとこよみ 壁掛けカレンダー KJ-31部¥430~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

干支と毎月の行事イラストがかわいらしい上質紙の壁掛けカレンダーです。本体サイズがB/4切(535×380mm)で、本体下部の55x340mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】午(夢) 壁掛けカレンダー MM-2161部¥520~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

水墨作家・岡本肇が描く干支や季節のイラストが掲載された高級上質紙の壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(535×380mm)で、カレンダー下部の65×305mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

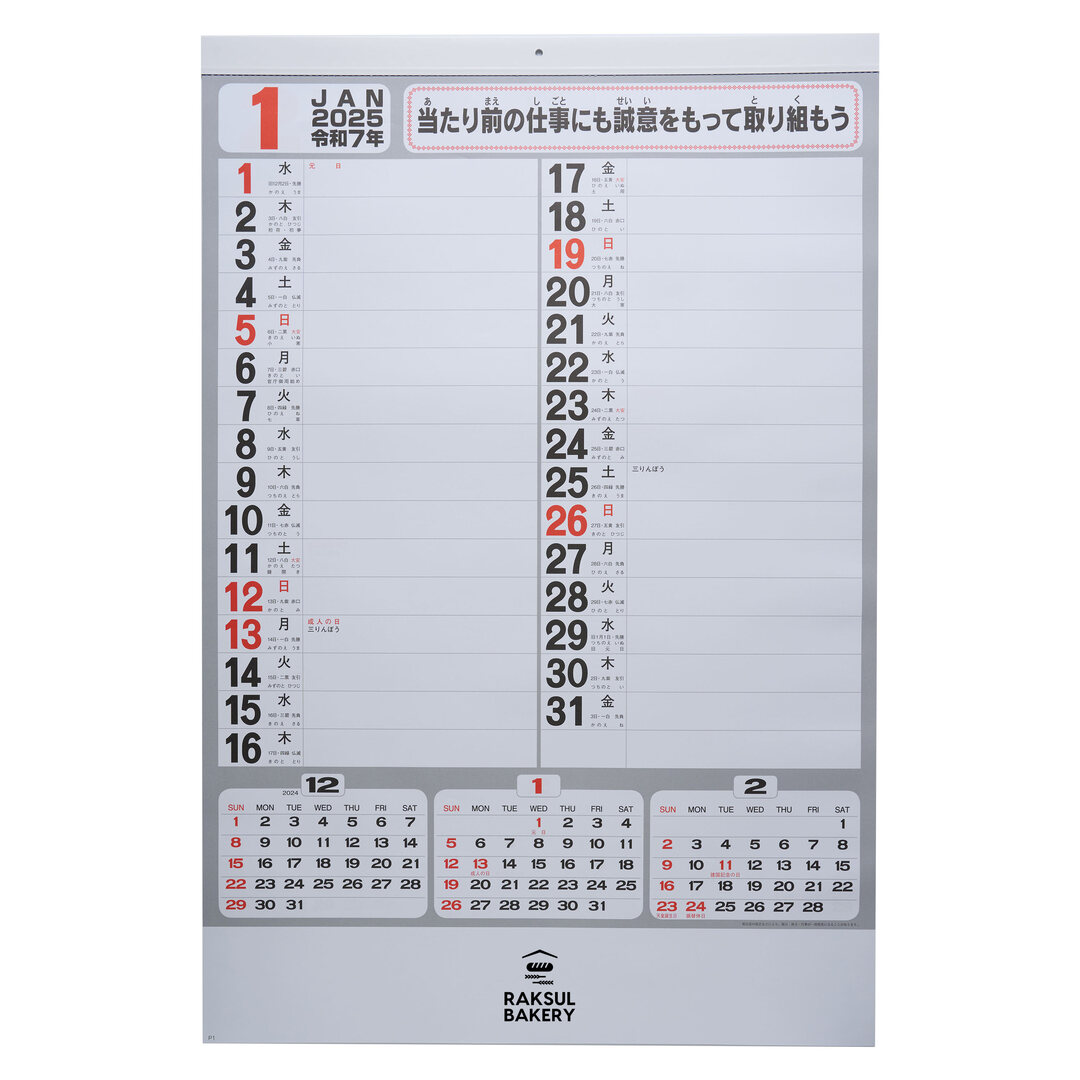

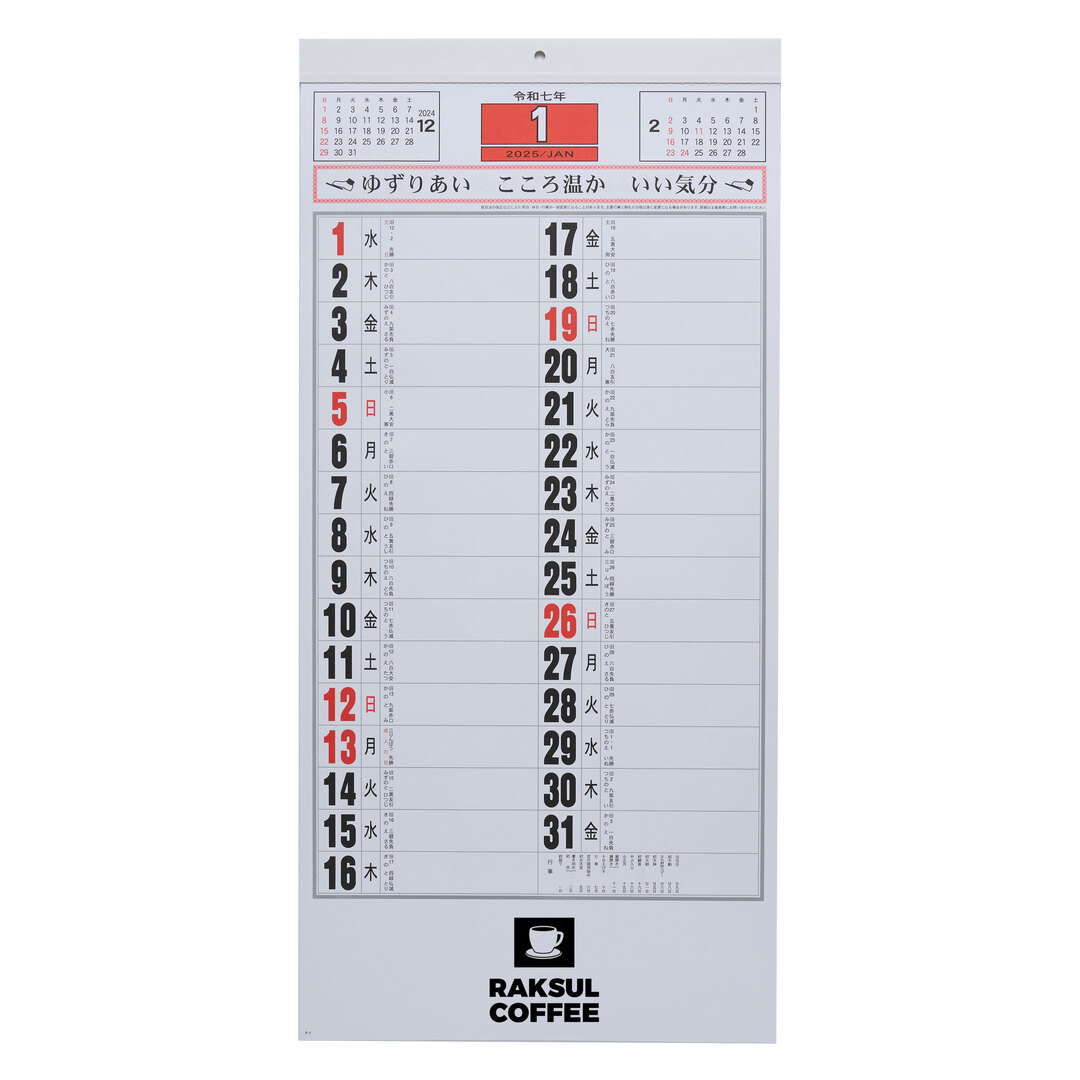

- オリジナル印刷OK行(くらしの標語カレンダー) 壁掛け SR-5101部¥390~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

各月に標語が掲載されていて、旧暦・干支・六曜・二十四節気・年中行事が記載されている紐付き壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判六切(525 × 254mm)で、カレンダー下部の55×210mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK開運カレンダー(年間開運暦付) 壁掛け TD-8821部¥440~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

高島易断所総本部編集の九星占いの上質紙を使用した壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(535×380mm)で、カレンダー下部の60×340mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK和風文字月表 壁掛けカレンダー NK-1681部¥560~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

手書き風の月表示や二十四節気の掲載が特徴的な壁掛けカレンダーです。本体サイズが四六判四切(535×380mm)で、カレンダー下部の60x330mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK招福ねこ暦 壁掛けカレンダー NK-831部¥570~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

水墨作家・岡本肇の描く猫(カバマル)が掲載された壁掛けカレンダーです。本体サイズが46/4切(535×380mm)で、カレンダー下部の60×305mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK健康生活野菜カレンダー 壁掛け KJ-0011冊¥370~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

季節の旬の野菜に関する食材情報、レシピ、毎日の健康アドバイスが掲載された壁掛けカレンダーです。本体サイズが530x380mmで、カレンダー下部の297x55mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】セブンアースカラー 壁掛けカレンダー KJ-1041冊¥280~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

6週間表示で、当月を含む4か月が1ページに表示されている535 x 380mmサイズの壁掛けカレンダーです。カレンダー下部の55mm x 297mmの範囲に単色でプリントできます。

- オリジナル印刷OKなごみ(大) 壁掛けカレンダー MM-2081冊¥500~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

日本の季節の風物詩のイラストが掲載されている、歳時記付の壁掛けカレンダーです。本体サイズが535x380mmで、本体下部の60x330mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKドローンから見た風景 壁掛けカレンダー MM-2201冊¥560~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

ドローンで撮影した写真が各ページに掲載されている壁掛けカレンダーです。本体サイズが380x350mmでカレンダー下部の60x330mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

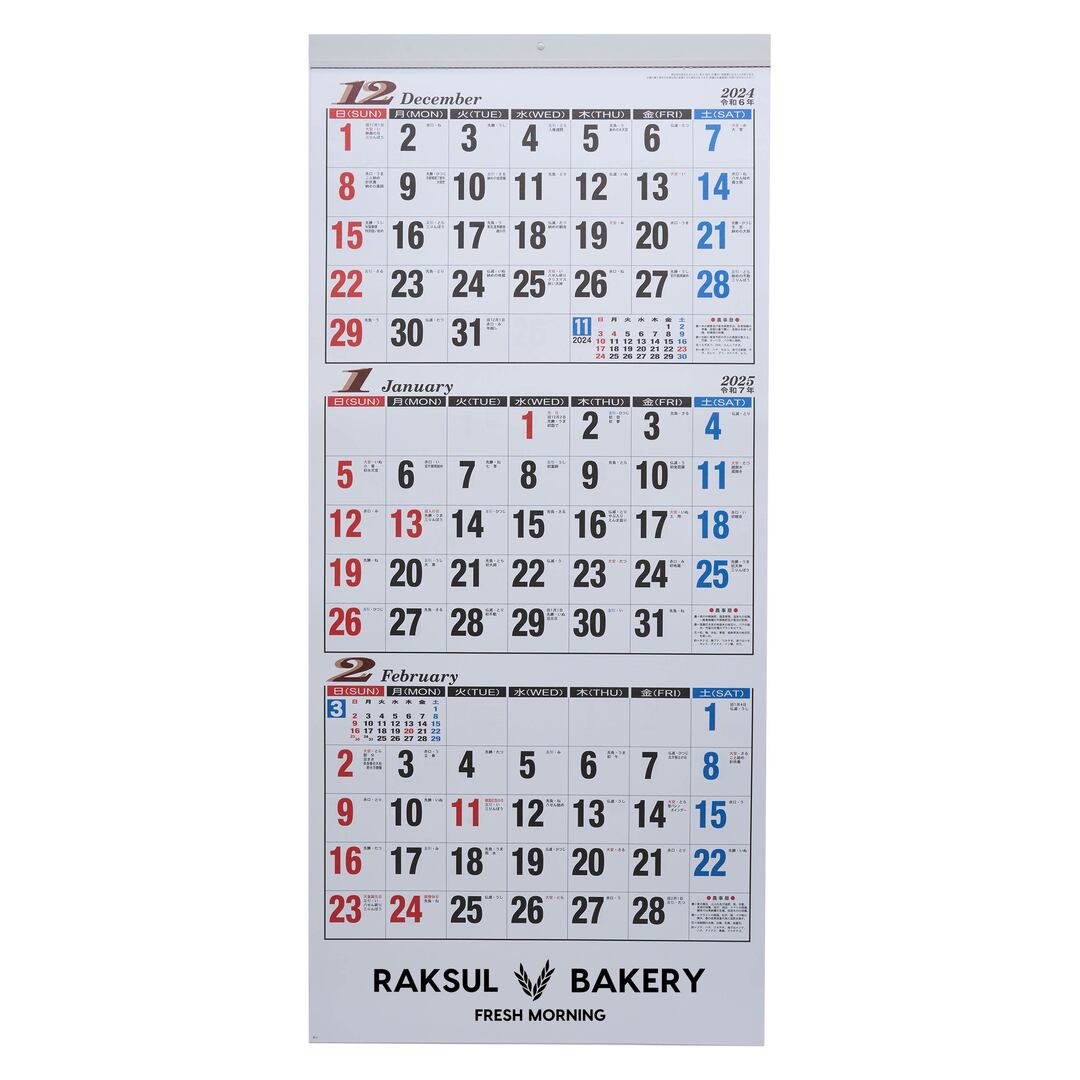

- オリジナル印刷OKジャンボ三ヶ月文字月表 7枚 壁掛けカレンダー NA-1381冊¥910~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

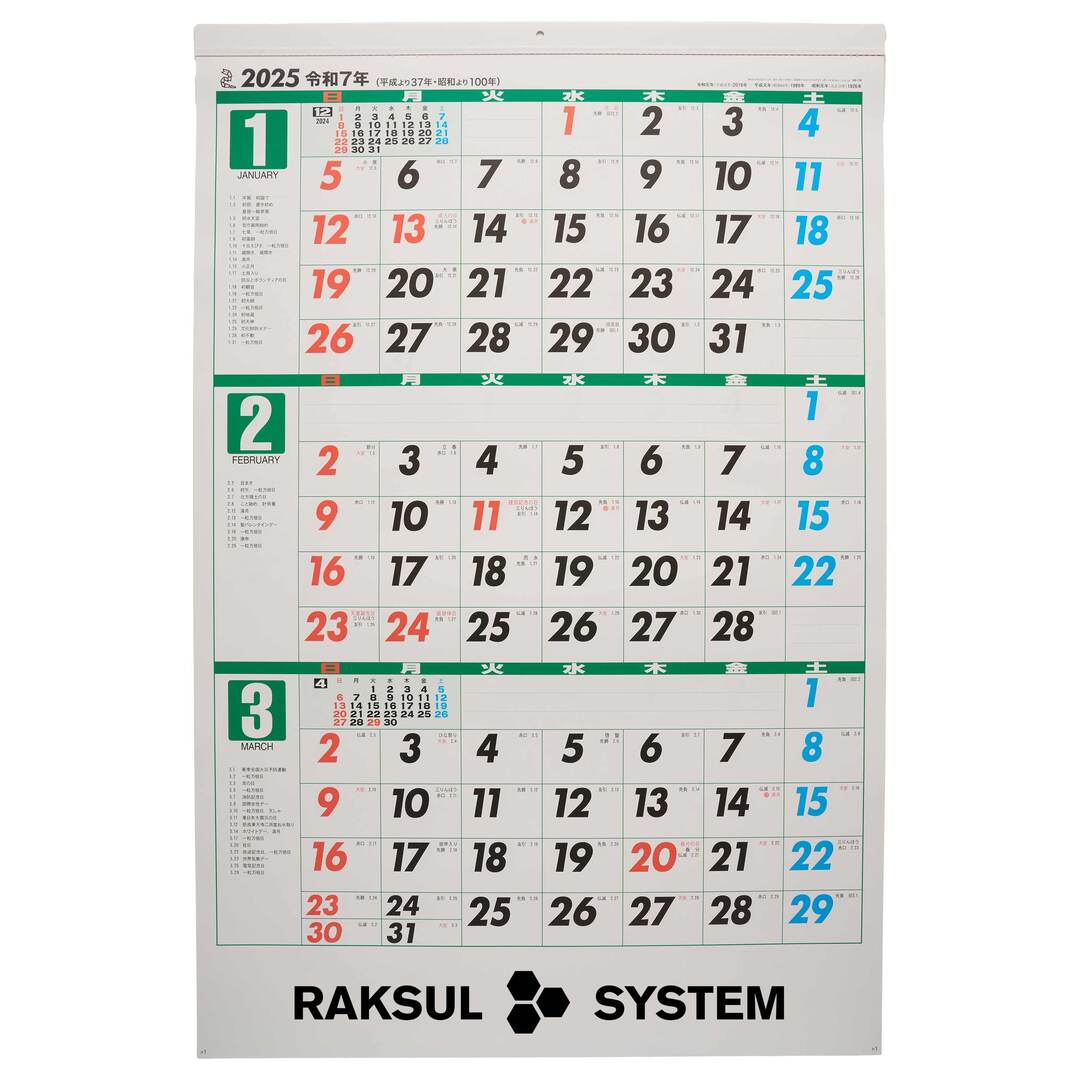

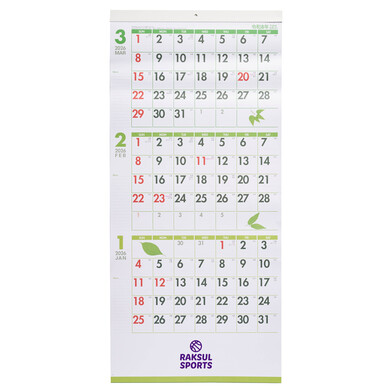

3ヶ月表示タイプのグリーンを基調とした壁掛けカレンダーです。本体サイズが775mm x 515mmの大判タイプで、カレンダーの下部60mm x 210mmの範囲に単色でプリントできます。始まり月が1月で、始まり曜日は日曜日です。

- オリジナル印刷OKフラワリー・メモ 壁掛けカレンダー NK-1731冊¥430~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

色鮮やかな花のイラストが掲載された、広いメモスペースが特徴の壁掛けカレンダーです。本体サイズが535x380mmで、カレンダー下部の60x330mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKワイドメモカレンダー 壁掛け NK-1851冊¥390~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

メモスペースが大きい壁掛けカレンダーです。本体サイズが539×380mmで、カレンダー下部の330x60mmにオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKTHEDOGs 壁掛けカレンダー SA-0201冊¥240~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

可愛い子犬をカレンダーにしました。コスパもよくバラマキに最適

- オリジナル印刷OKTHECATs 壁掛けカレンダー SA-0301冊¥240~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

子猫の写真をプリントした250 x 190mmの1か月表示の壁掛けカレンダーです。カレンダー下部の30mm x 160mmの範囲に単色でプリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3色スケジュールカレンダー 壁掛け SA-3771冊¥290~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

3色刷りのメモ欄が広い壁掛けカレンダーです。本体サイズが540mm x 380mmで、カレンダーの下部55mm x 340mmの範囲に単色でプリントできます。6週表記なので予定管理がしやすいのが特徴です。

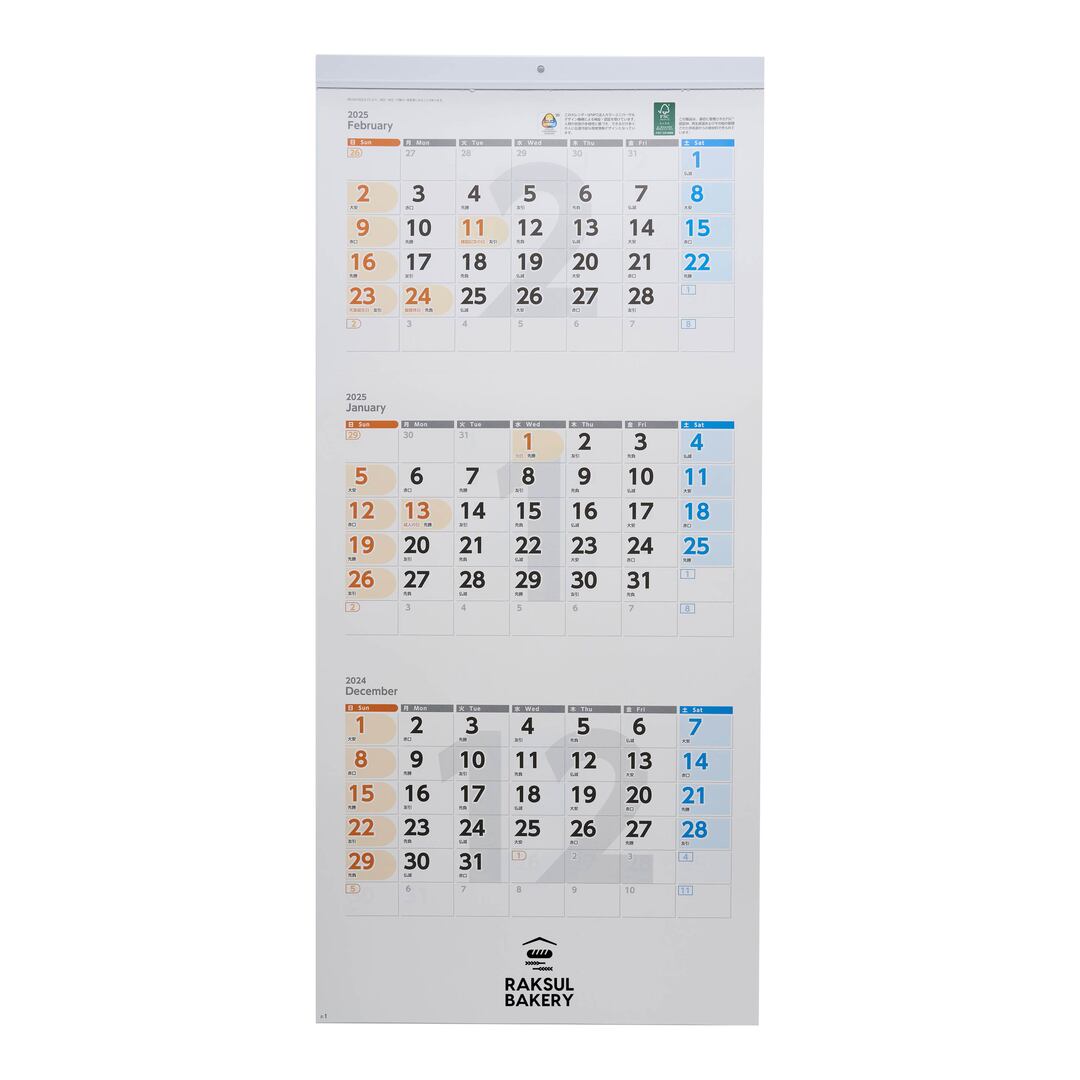

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3ヵ月スケジュールプラン 壁掛けカレンダー SA-3881冊¥330~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

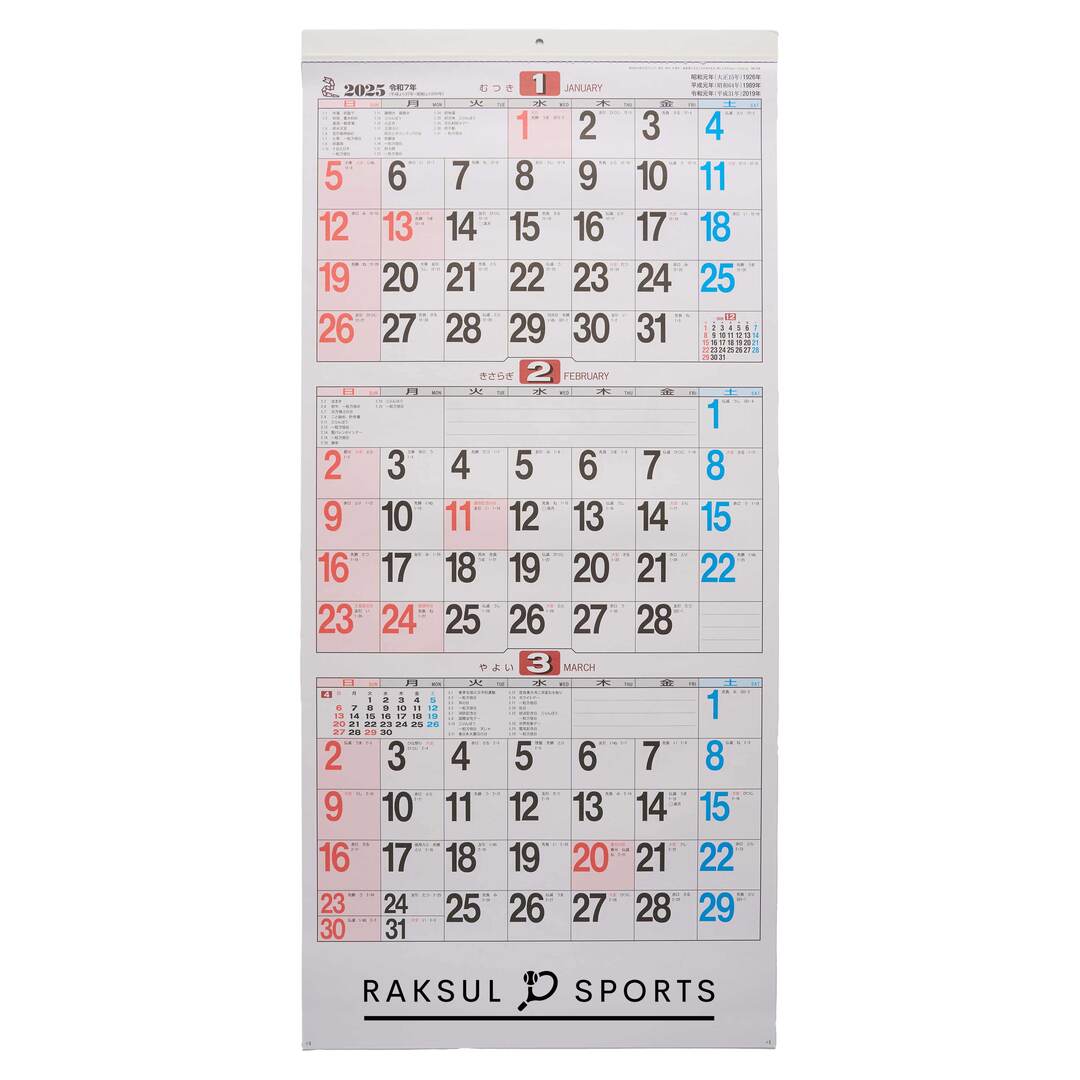

3ヶ月表示タイプの壁掛けカレンダーです。本体サイズが775mm x 350mmで、ページ下部の55mm x 300mmの範囲に単色でプリントt可能です。各月のカレンダーの間にミシン目加工が施されていて、下から順に切り離して常に当月、翌月、翌々月の3ヶ月が確認できるようになっています。

- オリジナル印刷OKカラー2ヶ月メモ・ジャンボ(5ヶ月) 壁掛けカレンダー TD-6171冊¥760~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

2か月のメモ欄の確認と書き込みが可能な1月始まり、日曜日始まりの壁掛けカレンダーです。本体サイズが756x515mmで、カレンダー下部の85x420mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】グッドルック・メモ 壁掛けカレンダー TD-8871冊¥400~ (10冊 ~ 1000冊)お気に入りに登録

大きな文字で離れていても見やすい行事欄、目に優しい青い線をメモ欄に採用した1月始まり日曜日始まりの壁掛けカレンダーです。本体サイズが535x380mmで、カレンダー下部の60x340mmの範囲にオフセット印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKナチュラルメモ 壁掛けカレンダー AA-2101部¥300~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ナチュラルメモ AA-210の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

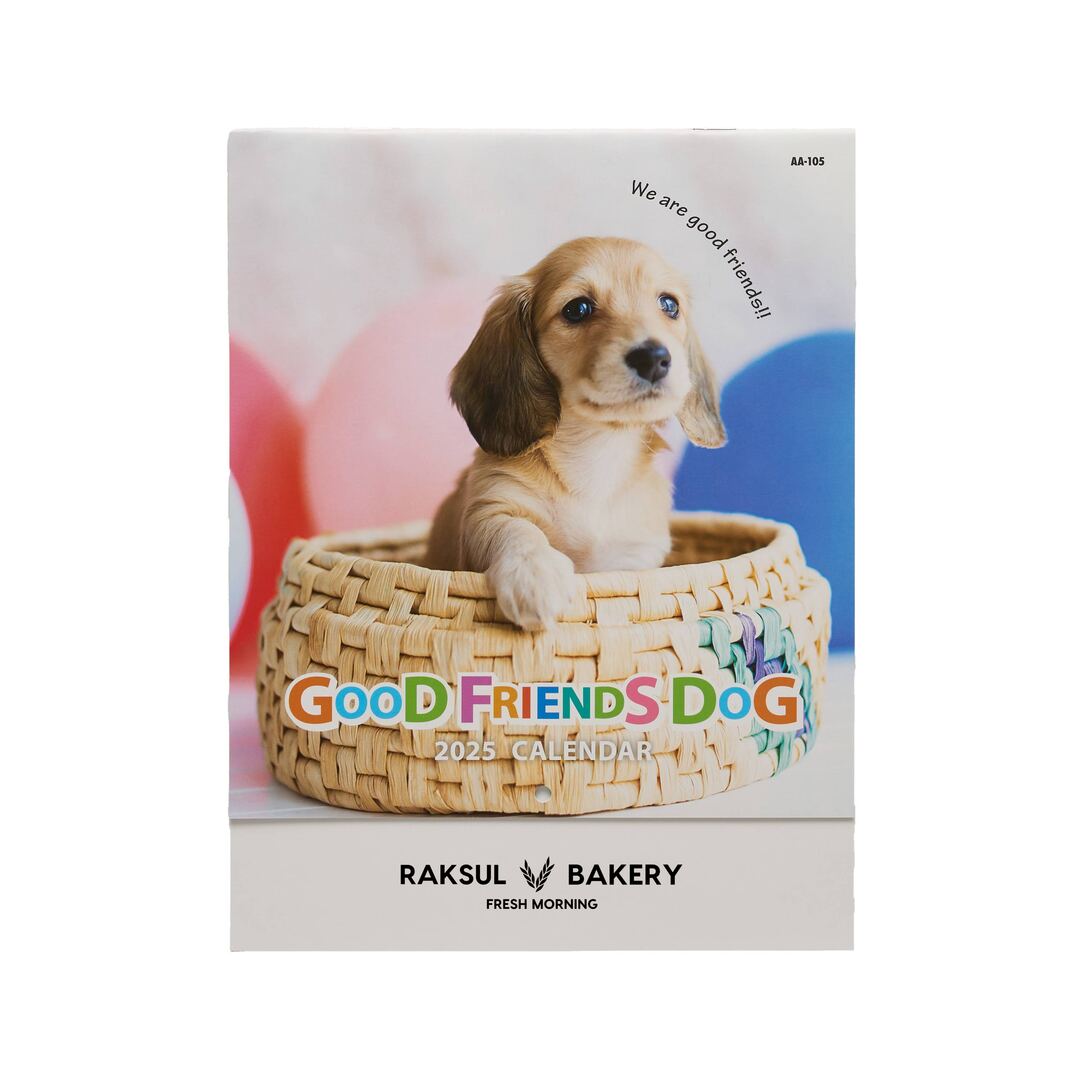

- オリジナル印刷OKGOOD FRIENDS DOG 壁掛けカレンダー AA1051部¥310~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

GOOD FRIENDS DOG AA-105の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

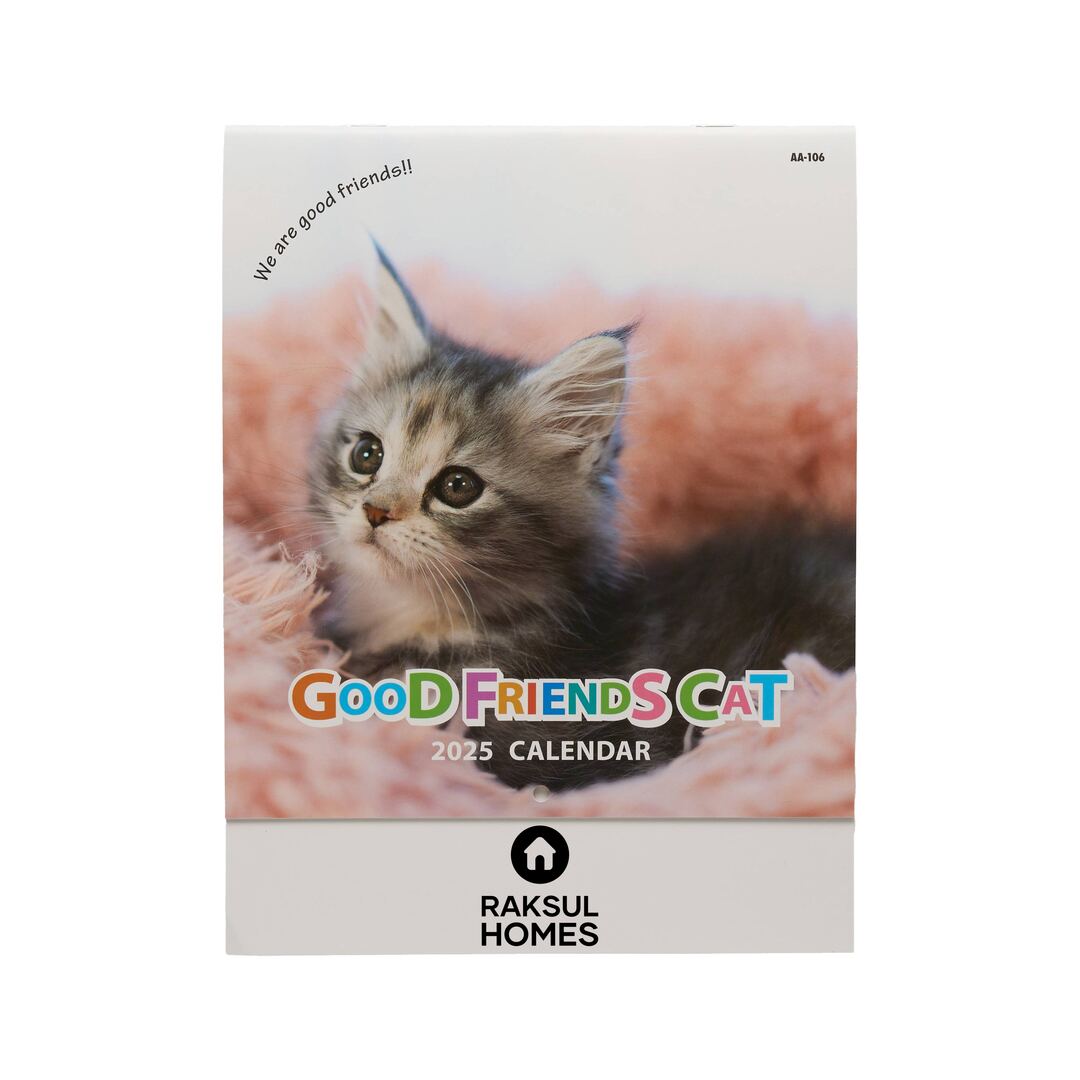

- オリジナル印刷OKGOOD FRIENDS CAT AA106 壁掛けカレンダー AA1061部¥310~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

GOOD FRIENDS CAT AA-106の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKOne Week of SEVEN COLORS七色の一週間 壁掛けカレンダー GT-7051部¥240~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

One Week of SEVEN COLORS七色の一週間 GT-705の一週間の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKスマートメモカレンダー(大) 壁掛け KA-1051部¥440~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

スマートメモカレンダー(大) KA-105の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKスマートメモカレンダー(小) 壁掛け KA-1151部¥320~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

スマートメモカレンダー(小) KA-115の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKB4文字月表 壁掛けカレンダー KA-1411部¥240~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

B4文字月表 KA-141の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK3色スケジュールカレンダー 壁掛け NA-1081部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

3色スケジュールカレンダー NA-108の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKジャンボ三ヶ月文字月表13枚 壁掛けカレンダー NA-1381部¥580~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ジャンボ三ヶ月文字月表13枚 NA-138の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKパノラマ・ワールド 壁掛けカレンダー SB-1851部¥610~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

パノラマ・ワールド SB-185の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKパノラマ・日本 壁掛けカレンダー SB-1861部¥610~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

パノラマ・日本 SB-186の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKミニスケジュール 壁掛けカレンダー SG-1271部¥240~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ミニスケジュール SG-127の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKミニクラフト 壁掛けカレンダー SG-1281部¥240~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(H)ミニクラフトの名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK文字月表 壁掛けカレンダー SG-1301部¥220~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

文字月表 SG-130の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKぜんきゅう心のギャラリー 壁掛けカレンダー SG-1341部¥290~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ぜんきゅう心のギャラリー SG-134の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK(格言集)心 紐付 壁掛けカレンダー SG-1541部¥320~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(格言集)心 紐付 SG-154の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKシンプルスケジュール 壁掛けカレンダー SG-1701部¥380~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

シンプルスケジュール SG-170の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK世界遺産 ミシン目入り 壁掛けカレンダー SG-1991部¥330~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

世界遺産 ミシン目入り SG-199の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKぜんきゅう心のギャラリー 壁掛けカレンダー SG-2401部¥480~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(H)ぜんきゅう 心のギャラリーの名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKファイブマンス文字 壁掛けカレンダー SG-2451部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ファイブマンス文字 SG-245の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKスーパー文字 壁掛けカレンダー SG-2571部¥380~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(H)スーパー文字の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK暮らしの健康メモカレンダー 壁掛け SG-2711部¥430~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

暮らしの健康メモカレンダー SG-271の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK年齢別健康チェックカレンダー 壁掛け SG-2721部¥430~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

年齢別健康チェックカレンダー SG-272の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKナチュラルスケッチ 壁掛けカレンダー SG-2771部¥520~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(H)ナチュラル スケッチの名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

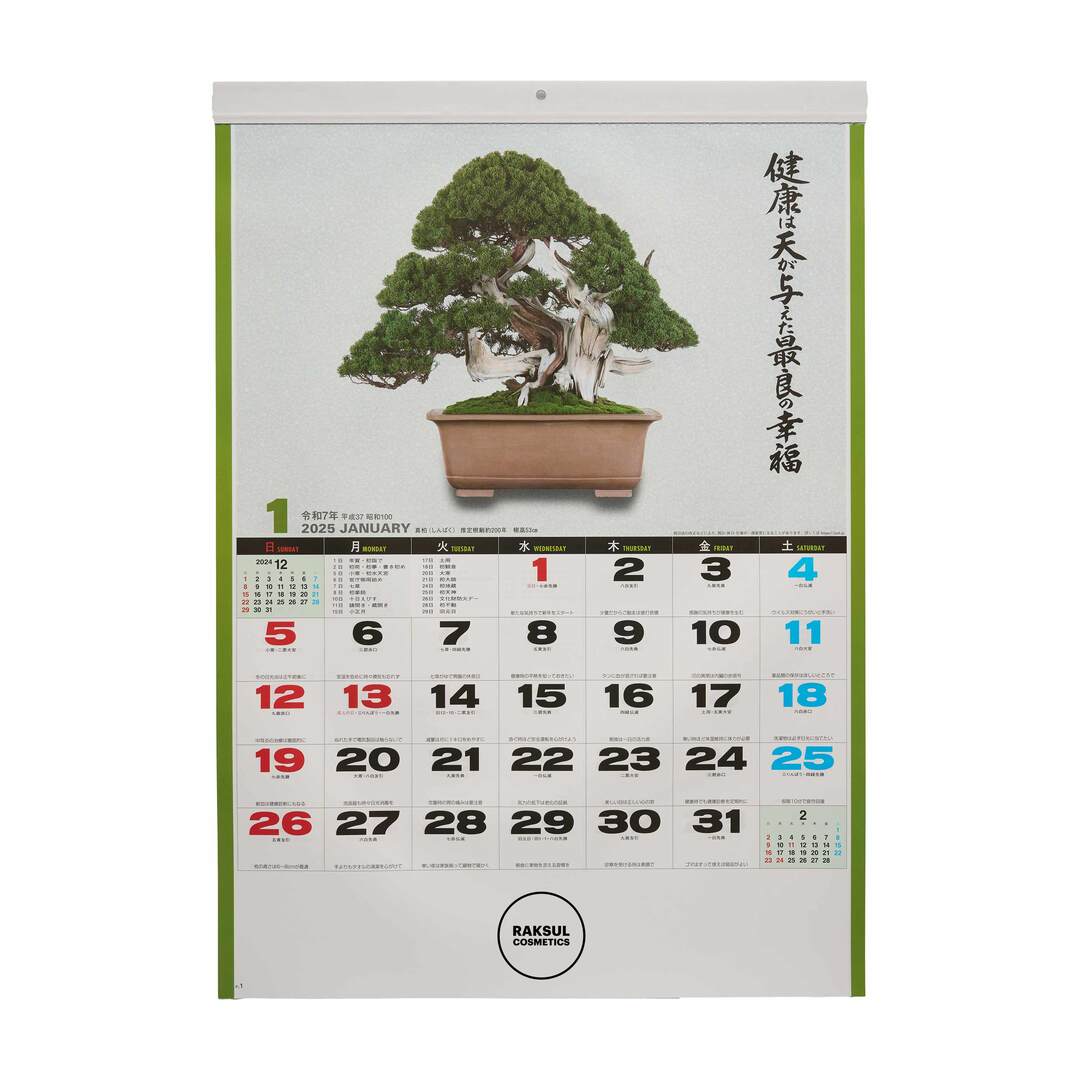

- オリジナル印刷OK自然愛<盆栽> 壁掛けカレンダー SG-2781部¥450~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

自然愛<盆栽>SG-278の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK小人たちの詩 壁掛けカレンダー SG-2791部¥490~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

小人たちの詩 SG-279の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

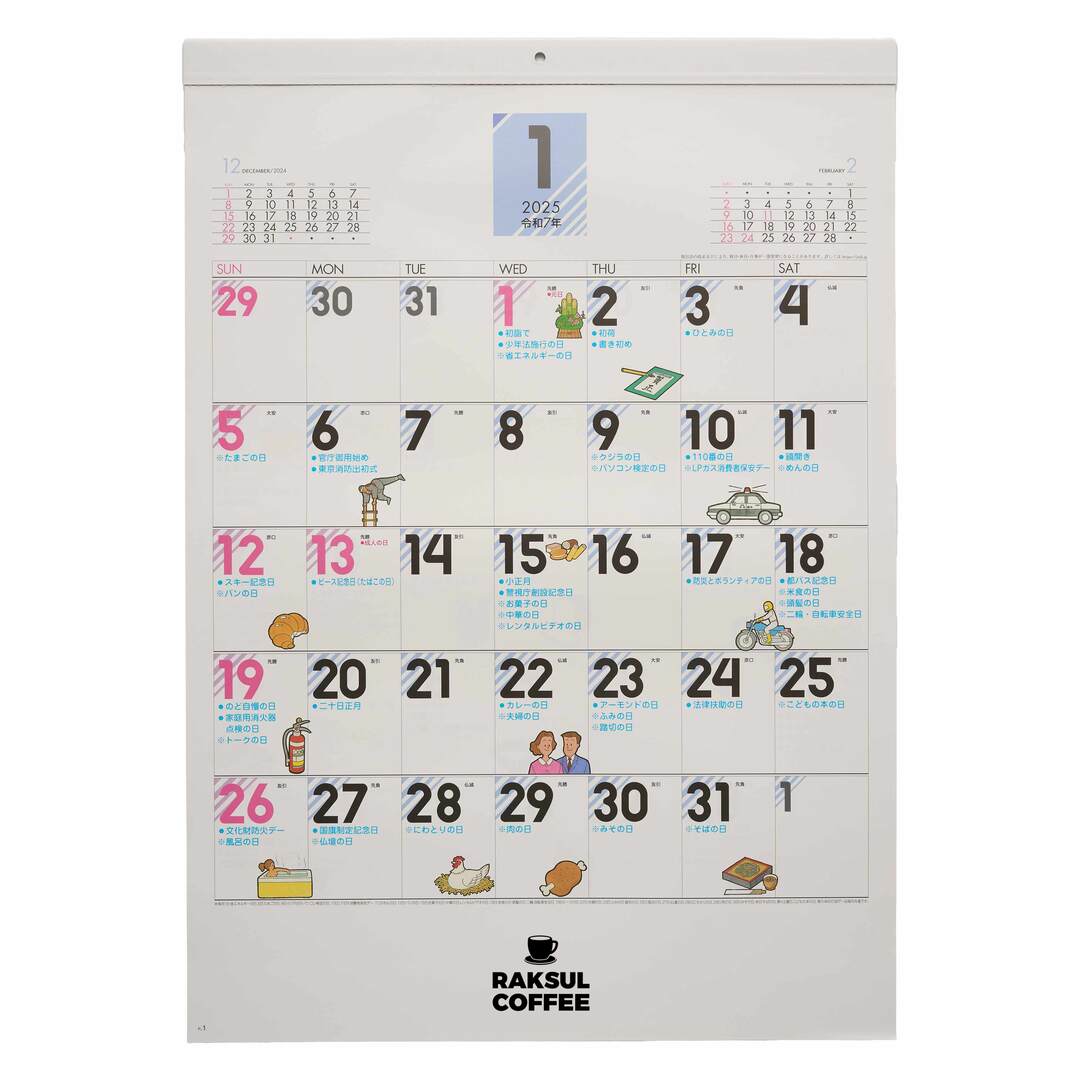

- オリジナル印刷OK今日は何の日(冠デー) 壁掛けカレンダー SG-2801部¥490~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

今日は何の日(冠デー) SG-280の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK四季彩花 壁掛けカレンダー SG-2901部¥440~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

四季彩花 SG-290の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKモノトーン文字 壁掛けカレンダー SG-2921部¥370~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

モノトーン文字 SG-292の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK友禅もよう(文字月表) 壁掛けカレンダー SG-2971部¥440~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

友禅もよう(文字月表) SG-297の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKセフティ・ドライブ 壁掛けカレンダー SG-3521部¥570~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

セフティ・ドライブ SG-352の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK日本の景勝 壁掛けカレンダー SG-4611部¥550~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

日本の景勝 SG-461の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK世界のゴルフコース 壁掛けカレンダー SG-4631部¥660~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

世界のゴルフコース SG-463の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKクラフトスケジュール 壁掛けカレンダー SG-4691部¥440~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

クラフトスケジュール SG-469の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKカラフルジャンボ文字 壁掛けカレンダー SG-5531部¥700~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

カラフルジャンボ文字 SG-553の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKファイブマンス文字 壁掛けカレンダー SG-5541部¥640~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ファイブマンス文字 SG-554の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】ROAD STAR~時代を翔けた名車達~ 壁掛けカレンダー SG-82431部¥450~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ROAD STAR~時代を翔けた名車達~ SG-8243の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKメモ付文字月表 壁掛けカレンダー SP-1021部¥250~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メモ付文字月表 SP-102の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKラブリードッグ&キャット 壁掛けカレンダー SP-651部¥550~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ラブリードッグ&キャット SP-65の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK花時間 壁掛けカレンダー SP-0801部¥600~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

花時間 SP-080の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

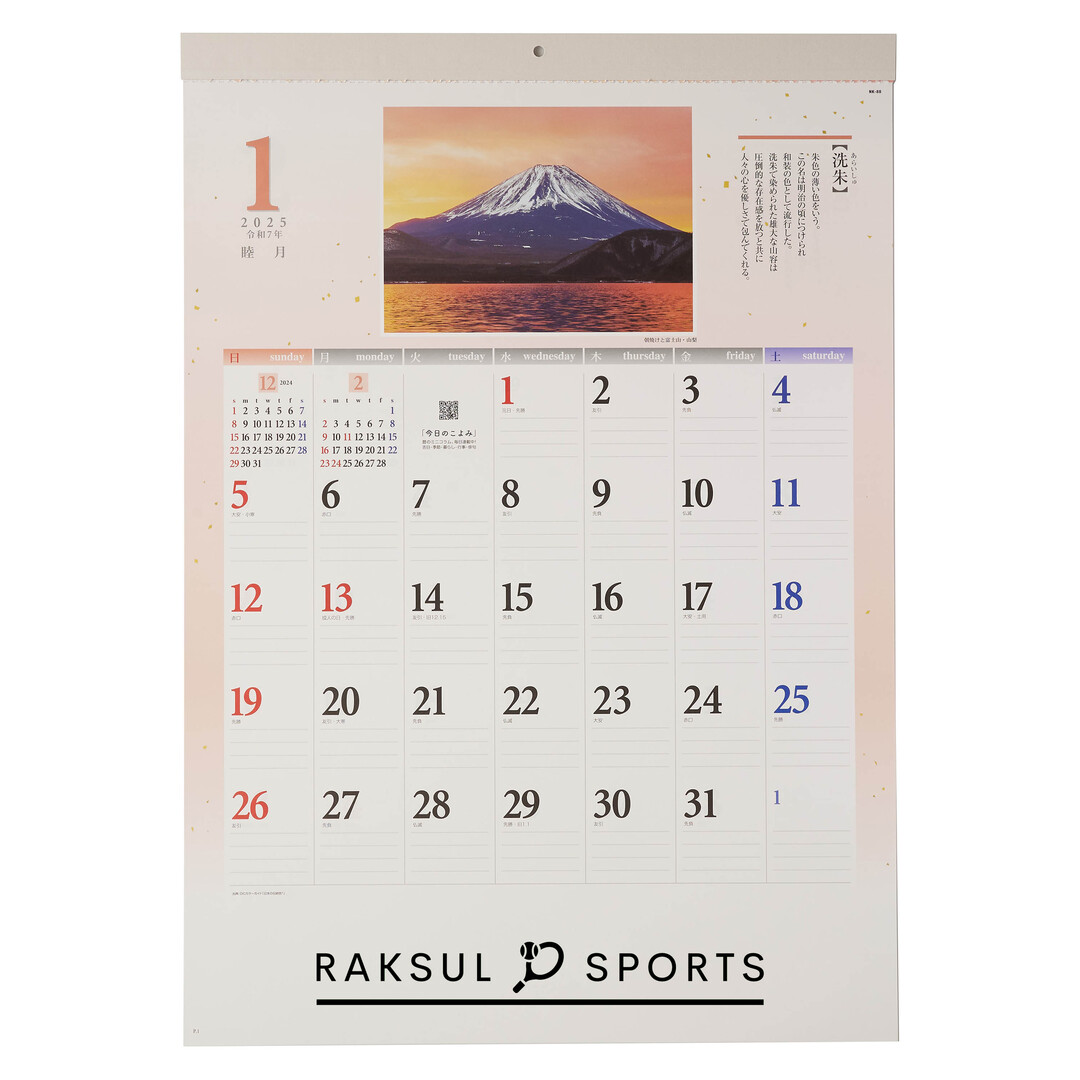

- オリジナル印刷OK世界文化遺産富士十二景 壁掛けカレンダー YG-271部¥690~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

世界文化遺産富士十二景 YG-27の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK格言誠(人を動かす言葉) 壁掛けカレンダー YG-301部¥480~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

格言誠(人を動かす言葉) YG-30の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK3色ジャンボ文字(前後月入り) 壁掛けカレンダー YG-511部¥540~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

3色ジャンボ文字(前後月入り) YG-51の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK欧州紀行(ヨーロッパ・メモカレンダー) 壁掛け NK-1051部¥620~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

ヨーロッパの景色も楽しめる実用的なカレンダー!メモしやすい罫線入りです。このカレンダーは植物油インキを使用しており、暦情報サイトにつながる二次元コードが付いています。

- オリジナル印刷OK花日記(フラワーダイヤリー) 壁掛けカレンダー NK-1081部¥750~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

毎日、花のイラストに花言葉を付けてご紹介!花に関する記念日も入れていますので、お花を飾ったり贈ったりする際に役立ちます。こちらのカレンダーは植林木を配合した、無塩素漂白パルプを使用しています。暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OKSORA-空- 壁掛けカレンダー NK-1341部¥980~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

日本、世界、季節、朝夕、色々な空の表情が楽しめるカレンダー。植物油インキを使用しています。

- オリジナル印刷OK庭の四季 壁掛けカレンダー NK-1351部¥720~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

季節感あふれる名庭のカレンダー。季節のことばの掲載など、機能性も充実しています。

- オリジナル印刷OK日本の朝 壁掛けカレンダー NK-1371部¥790~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

日本の季節を代表する清澄な朝の風景を集めたカレンダー。植物油インキを使用しています。

- オリジナル印刷OKザ・日本 壁掛けカレンダー NK-1381部¥800~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

日本の風景の美しさを大きな画面で感じていただけるカレンダーです。暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OK花ことばと文字 壁掛けカレンダー NK-1391部¥820~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

花に関する記念日が掲載♪毎月紹介の花と花ことばは贈り物の参考になります!植物油インキを使用したカレンダーで、暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OKシンプルスケジュール(小) 壁掛けカレンダー NK-1721部¥530~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

シンプルで美しい日付表示や広いメモスペース、便利な6週表示で使いやすいカレンダーです!暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OKマイルドカラーカレンダー 壁掛け NK-1751部¥460~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

センスの良い数字と広いメモスペースの、おしゃれで実用的なカレンダーです。植物油インキを使用しており、暦情報サイトにつながる二次元コードが付いています。

- オリジナル印刷OKメモ付金言集(3色) 壁掛けカレンダー NK-1821部¥360~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

スリムな縦型タイプでメモスペースも充実。九星や六曜、六十干支などの暦情報が満載のカレンダーです。

- オリジナル印刷OKネオ・プラン A2年間カレンダー付 壁掛け NK-1831部¥650~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

罫線入りのメモスペースは予定が書き込みやすく、年間カレンダーもついた実用性抜群の壁掛けカレンダーです。このカレンダーは植林木を配合した、無塩素漂白パルプを使用しています。暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OKコットン文字 壁掛けカレンダー NK-1841部¥460~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

見やすい大きな数字で、場所を選ばず使用していただける便利なコンパクトサイズのカレンダーです。

- オリジナル印刷OKクリーム・メモ月表(大) 壁掛けカレンダー NK-1991部¥650~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

すっきり見やすい数字に広いメモスペースで、クリーム色の用紙がおしゃれなA2サイズのカレンダーです。暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OK文字月表(風景入り) 壁掛けカレンダー NK-4201部¥430~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

コンパクトサイズに、四季の日本風景と実用性を凝縮。暦情報サイトにつながる二次元コードがついたカレンダーです。

- オリジナル印刷OK心の花 壁掛けカレンダー NK-4231部¥610~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

丹州觀音寺住職、小籔実英が描く詩画集カレンダーです。

- オリジナル印刷OKA3THE・文字 壁掛けカレンダー NK-4581部¥450~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

見やすさ・書きやすさにこだわった、平成、昭和の通し年号入りの便利なカレンダーです!暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OKメモ月表 壁掛けカレンダー NK-4661部¥460~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

毎月色が変わる実用カレンダー!充実のメモスペースです。

- オリジナル印刷OKぽちっとアニマルスケジュール 壁掛けカレンダー NK-621部¥580~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

家族みんなの予定が書き込める!コミュニケーションツールに大活躍間違いなしのカレンダーです。

- オリジナル印刷OK季節の暮らし暦 壁掛けカレンダー NK-651部¥680~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

二十四節気の変化に合わせて、細やかな季節を楽しむカレンダー。旬のレシピや季節のお役立ちコラムなどを掲載しています。暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OKあったか介護生活 壁掛けカレンダー NK-791部¥650~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

介護の知識や心がけをイラスト付きでやさしく紹介。曜日ごとに書き込める予定欄が付いており、予定管理がしやすくなっています。

- オリジナル印刷OK観光文字風景(小) 壁掛けカレンダー NK-851部¥500~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

定番の観光風景シリーズ。書き込みがしやすく機能的です。暦情報サイトにつながる二次元コード付き!

- オリジナル印刷OK四季の日本 壁掛けカレンダー NK-871部¥600~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

北から南から、日本の季節の移ろいを風景とともに味わえます。暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OK和の彩り 壁掛けカレンダー NK-881部¥650~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

日本風景に見る「和の美」を豊かに表現する「日本の伝統色」。植物油インキを使用したカレンダーです。暦情報サイトにつながる二次元コード付き。

- オリジナル印刷OK里のわらべ 壁掛けカレンダー NK-921部¥600~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

博多人形のきめ細やかな技が生き生きと「童」の表情を伝えます。

- オリジナル印刷OKナイスカップル 壁掛けカレンダー NK-941部¥700~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

好奇心いっぱいのかわいいカップルと1年を楽しもう!

- オリジナル印刷OK家庭の健康管理 壁掛けカレンダー NK-961部¥620~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

健康管理に役立つ情報をイラスト付きでご紹介!毎月のコラムや健康格言、ツボ療法等の健康情報が充実のカレンダーです。

- オリジナル印刷OKB6・スケジュール文字月表 壁掛けカレンダー NB-1111部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

B6・スケジュール文字月表 NB-111の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】(角型)コットン文字月表 壁掛けカレンダー NB-1121部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(角型)コットン文字月表 NB-112の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK実用色分文字月表 壁掛けカレンダー NB-1211部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

実用色分文字月表 NB-121の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】予定表文字月表 壁掛けカレンダー NB-1321部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

予定表文字月表 NB-132の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK(メモ付)厚口文字月表 壁掛けカレンダー NB-1351部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(メモ付)厚口文字月表 NB-135の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK(メモ付) 3色・厚口文字月表 壁掛けカレンダー NB-1361部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

(メモ付) 3色・厚口文字月表 NB-136の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】厚口文字月表 壁掛けカレンダー NB-1371部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

厚口文字月表 NB-137の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】エコカレンダー 壁掛け NB-1401部¥290~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

エコカレンダー NB-140の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKニューエコカラー文字 壁掛けカレンダー NB-1411部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ニューエコカラー文字 NB-141の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】色分文字月表 壁掛けカレンダー NB-1421部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

色分文字月表 NB-142の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】カラー文字月表 壁掛けカレンダー NB1431部¥310~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

カラー文字月表の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKUD&ECOカレンダー 壁掛け NB-1451部¥310~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

UD&ECOカレンダー NB-145の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKコルク・メモカレンダー 壁掛け NB-1461部¥310~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

コルク・メモカレンダー NB-146の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3色デラックス文字 壁掛けカレンダー NB-1621部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

3色デラックス文字 NB-162の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3ヶ月文字月表 壁掛けカレンダー NB-1711部¥300~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

3ヶ月文字月表 NB-171の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKUD&ECO3ヵ月カレンダー 壁掛け NB-1721部¥310~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

UD&ECO3ヵ月カレンダー NB-172の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKジャンボ文字月表 壁掛けカレンダー NB-1851部¥570~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ジャンボ文字月表 NB-185の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK3色ジャンボ文字(前後月) 壁掛けカレンダー NB-1861部¥580~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

3色ジャンボ文字(前後月) NB-186の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK3色ジャンボ文字(年表) 壁掛けカレンダー NB-1871部¥560~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

3色ジャンボ文字(年表) NB-187の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKカラージャンボ 壁掛けカレンダー NB-1881部¥630~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

カラージャンボ NB-188の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKワイド予定表 壁掛けカレンダー NB-1891部¥590~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ワイド予定表 NB-189の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK交通標語入・予定表 壁掛けカレンダー NB-2011部¥200~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

交通標語入・予定表 NB-201の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK格言集・幸(大) 壁掛けカレンダー NB-2311部¥530~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

格言集・幸(大) NB-231の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】庭園十二景 壁掛けカレンダー NB-2611部¥340~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

庭園十二景 NB-261の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK季節のパノラマ・A2 壁掛けカレンダー NB-3811部¥530~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

季節のパノラマ・A2 NB-381の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】プチフラワー 壁掛けカレンダー NB-4311部

¥360 ~SALE¥340~(30部 ~ 5000部)お気に入りに登録プチフラワー NB-431の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK小さなメルヘン 壁掛けカレンダー NB-7311部¥340~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

小さなメルヘン NB-731の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK絵手紙メモ・かれんだー 壁掛けカレンダー NB-7331部¥340~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

絵手紙メモ・かれんだー NB-733の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】色彩暦(二十四節気入) 壁掛けカレンダー NB-7371部¥340~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

色彩暦(二十四節気入) NB-737の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】ふるさと童っ子 壁掛けカレンダー NB-8311部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

ふるさと童っ子 NB-831の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK絵手紙カレンダー 壁掛け NB-9711部¥230~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

絵手紙カレンダーの名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK格言集(幸)(ひも付) 壁掛けカレンダー ND-1231部¥260~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

格言集(幸)(ひも付) ND-123の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKCOLORFUL HEAD 壁掛けカレンダー SG-23201部¥370~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

COLORFUL HEADの名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKメロウあにまる 壁掛けカレンダー SG-2381部¥380~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メロウあにまる SG-238の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

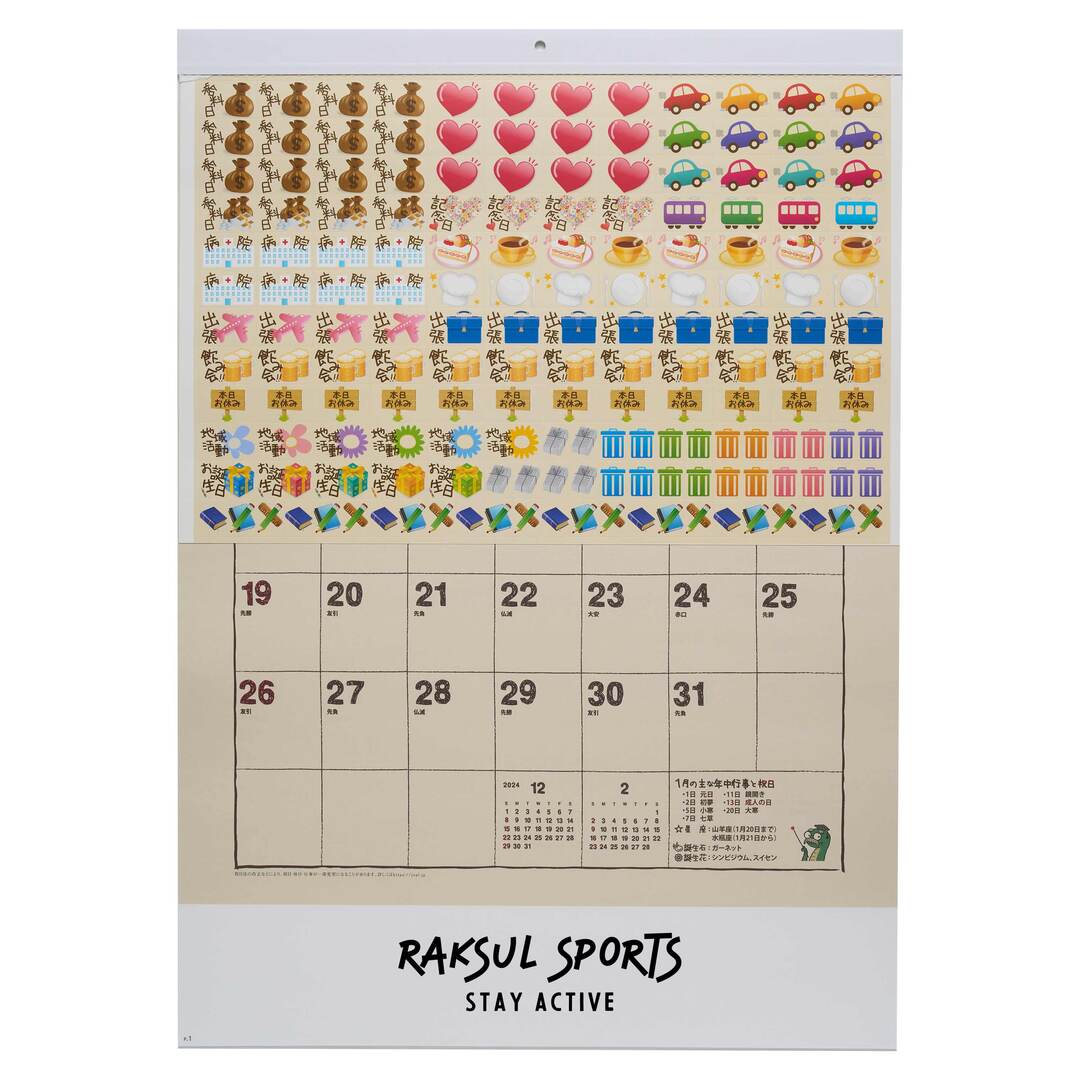

- オリジナル印刷OKマーキングカレンダー(シール付) 壁掛け SG-2481部¥430~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

マーキングカレンダー(シール付) SG-248の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK間伐材ECOカレンダー 壁掛け SG-2911部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

間伐材ECOカレンダー SG-291の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKメール便文字カレンダー 壁掛け TC-11部¥210~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メール便文字カレンダー TC-1の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKメール便ペットカレンダー 壁掛け TC-31部¥270~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メール便ペットカレンダー TC-3の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKメール便カラフルマンス 壁掛けカレンダー TC-41部¥270~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メール便カラフルマンス TC-4の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKメール便アンティークカー 壁掛けカレンダー TC-51部¥280~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

メール便アンティークカー TC-5の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OKマグネット付スケジュールカレンダー 壁掛け NK-6061部¥400~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

約A5サイズのコンパクトなマグネットカレンダー

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】グリーンプラン 壁掛けカレンダー KJ-1021部¥350~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

さわやかなグリーンがテーマの目も心も癒されるカレンダーです。 罫線入りのメモ欄や前後月も付いて 実用性も兼ね備えています。

- オリジナル印刷OKアニマルファミリー 壁掛けカレンダー MM-2091部¥490~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

かわいい動物達が毎月個々の予定を管理!最大5名のスケジュール管理ができます。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】クラフトカラー 壁掛けカレンダー NK-1711部¥470~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

クラフト紙におしゃれな3パターンの色展開を施した新しいタイプの文字月表です。見やすさ・使いやすさにも優れ、ご家庭やオフィスで喜んでお使いいただけます。

- オリジナル印刷OKマンスリー・プラン(6週表示・年間カレンダー付) 壁掛け NK-1871部¥380~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

見やすさと使いやすさを追求した、実用性抜群の6週表示文字!!

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】前後付ジャンボ文字 壁掛けカレンダー OT-3011部¥610~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

大きくくっきりとした文字で遠くからも見やすいカレンダーです。

- オリジナル印刷OKモノトーン文字A2カレンダー 壁掛け SG-4521部¥600~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

シンプルでモダンなモノトーンのカレンダーです。 メモスペースが広く、ちょっとしたスケジュールを書き込むのに便利。六曜・主要行事も記載されています。

- オリジナル印刷OK歳時記カレンダー しばわんこと和の暮らし 壁掛け NK-561部¥680~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

大人気絵本シリーズ『しばわんこ』のカレンダー。柴犬や三毛猫のイラストがかわいい。前後月、季節の行事入り、6週表示で使いやすい!

- オリジナル印刷OKcolor memo 46/4 壁掛けカレンダー FC-2011部¥350~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

やわらかい配色と大きなメモ欄が使いやすいカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】color memo A/2 壁掛けカレンダー FC-4011部¥440~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

カラフルな配色と実用的な大きいメモ欄で使い勝手の良いカレンダーです。

- オリジナル印刷OK八切文字月表 壁掛けカレンダー NB-1051部¥170~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

横能性と実用性を兼ね備えたコンパクトでシンプルなカレンダー。旧暦、九星、六曜、六十干支、二十四節気、行事など情報を掲載しています。

- オリジナル印刷OKニュースタイル文字月表 壁掛けカレンダー NB-1391部¥320~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

デザイン性に優れており、メモ欄も充実。前月はもちろん、後月2ヶ月分のデザインにより機能面も充実しています。

- オリジナル印刷OK季節のパノラマ(小) 壁掛けカレンダー IC-2551部¥470~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

ワイド感あふれるパノラマ日本風景のカレンダー!

- オリジナル印刷OKLike it! Color A2 壁掛けカレンダー IC-2891部¥530~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

シンプルで見やすく、メモスペースも広いカレンダーです。各月ごとのパステル調カラーラインがポイント。

- オリジナル印刷OKA2グリーンカレンダー 壁掛け IC-2931部¥510~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

全体をグリーン基調にデザインしたシンプルなカレンダーです。

- オリジナル印刷OK季節のパノラマ 壁掛けカレンダー IC-2951部¥620~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

日本の風景をワイドに捉えたパノラマ写真とスケジュール欄のカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】3ヶ月 Leaf(リーフ)ミシン目入 壁掛けカレンダー IC-307H1部¥330~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

毎月様々なリーフがアクセントとなり、癒しを与えてくれるカレンダーです。

- オリジナル印刷OKジャンボ・グリーンカレンダー 壁掛け IC-5211部¥670~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

全体をグリーン基調にデザインした、シンプルな癒し系カレンダーです。

- オリジナル印刷OKLike it! Color Jumbo 壁掛けカレンダー IC-5221部¥730~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

シンプルで見やすく、メモスペースも広い、スッキリしたデザインのカレンダーです。

- オリジナル印刷OK暦のある暮らし 壁掛けカレンダー IC-705H1部¥460~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

伝統模様と着物をイメージした配色で季節感を演出したカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】WEEK HEADER 壁掛けカレンダー IC-730H1部¥320~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

ヘッダーに曜日を印刷することにより、メモスペースを最大限広くとっているカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】7days 7colors B3文字月表 壁掛けカレンダー NZB22041部¥560~ (100部 ~ 1000部)お気に入りに登録

フルカラー印刷対応!カラフルで見やすいカレンダーです。

- オリジナル印刷OKファイブ・ワン・オフィス 壁掛けカレンダー SP-1171部¥370~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

見やすいブルーが基調、1ページで半年分をチェックできるカレンダーです。

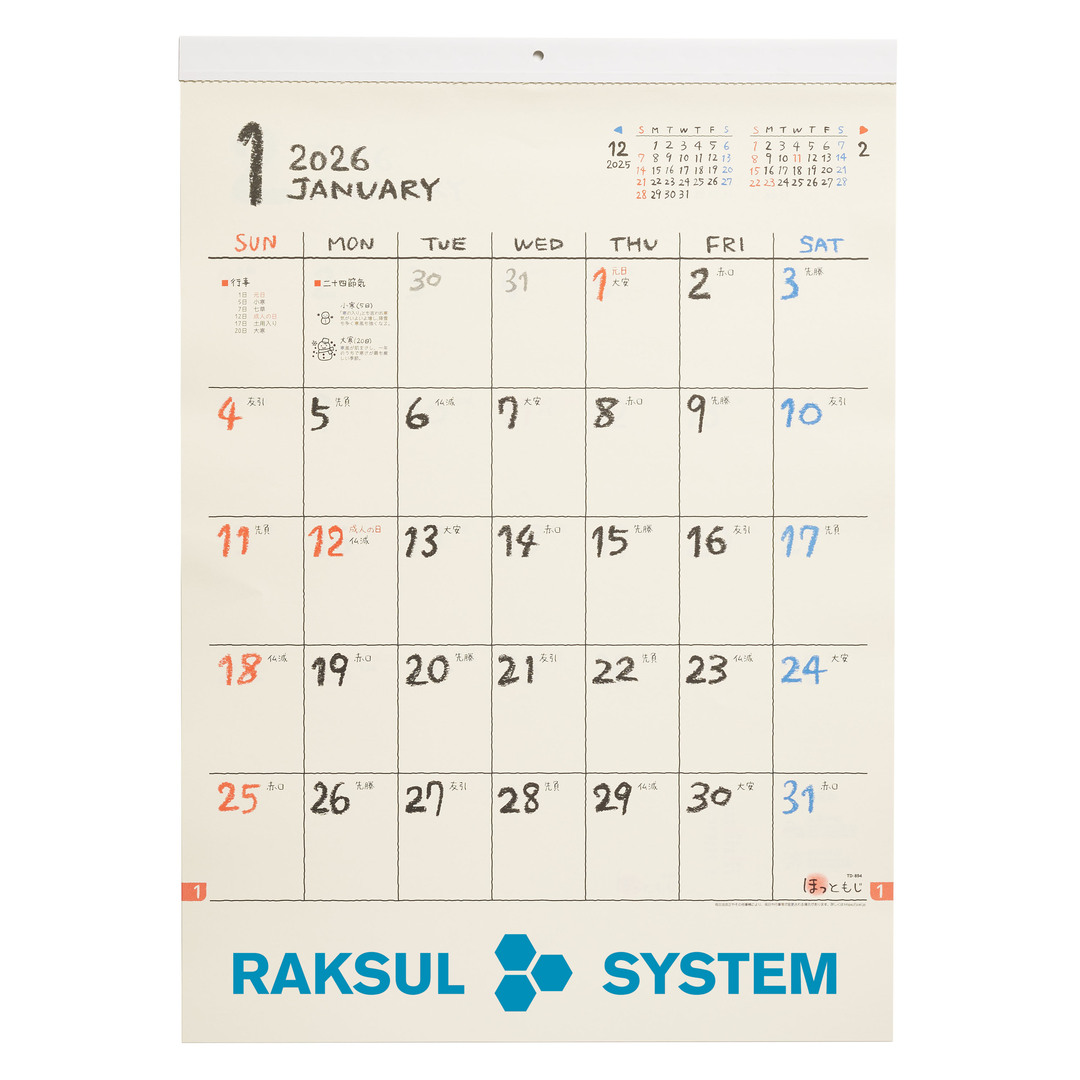

- オリジナル印刷OKほっともじ 壁掛けカレンダー TD-8941部¥420~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

ぬくもりを感じる、やさしい手書き文字のカレンダーです。

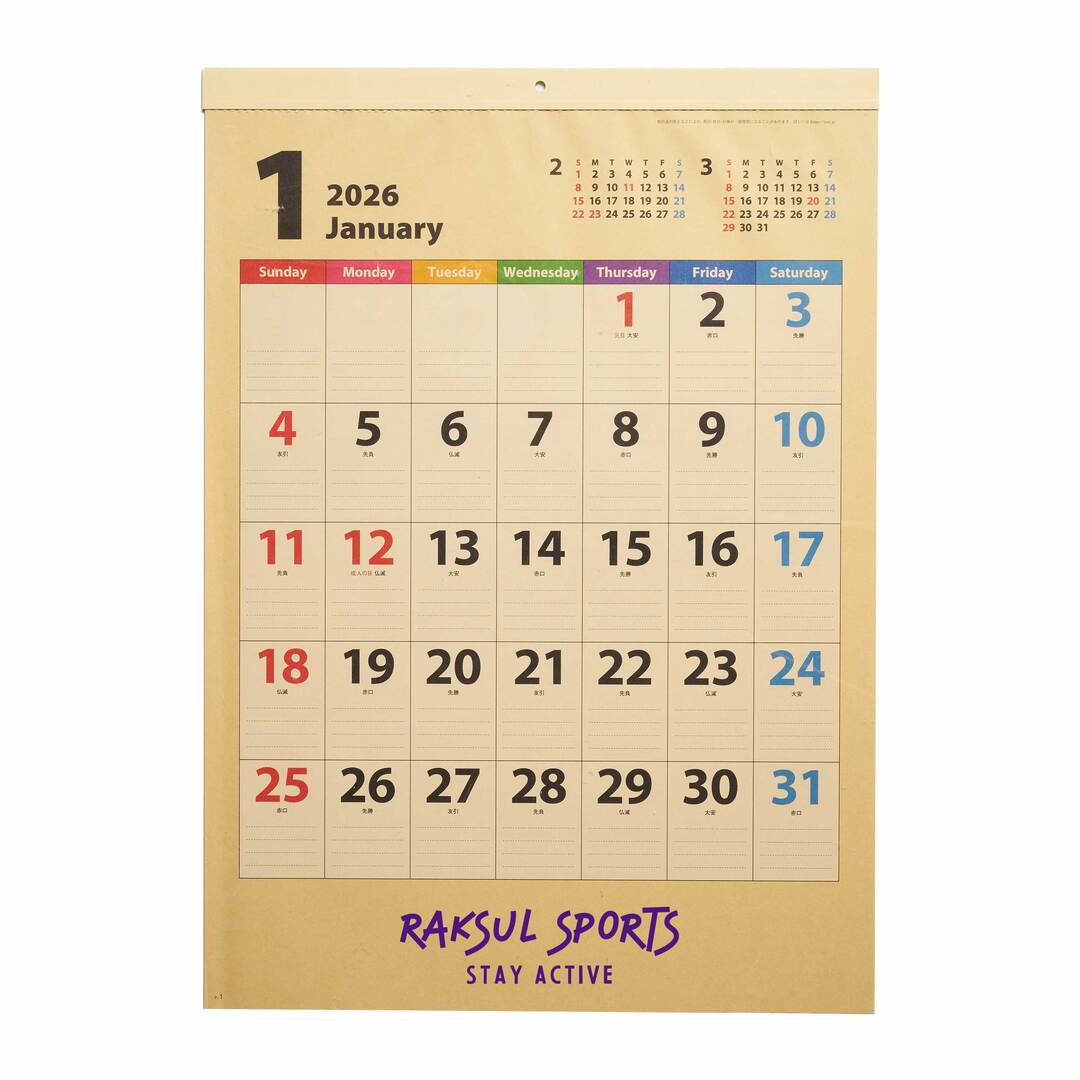

- オリジナル印刷OK幸せの黄色いカレンダー 壁掛け YK-8751部¥510~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

幸せの黄色が部屋を明るくする、大きなメモスペースで実用性にも優れたカレンダーです。

- オリジナル印刷OK【短納期出荷】A2年表入三色文字 壁掛けカレンダー GT-4051部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

前月1か月と後月11か月を掲載し、先々の休日もカレンダーを捲らずに確認できて便利。長期の予定も立てやすく、見やすい日玉にメモスペースも確保され実用的なカレンダーです。

- オリジナル印刷OK3ヶ月まる見えカレンダー KY-109 壁掛けカレンダー1部¥320~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

斬新な縦型3か月のカレンダー。ミシン目で切り取ることで、常に2か月先まで見ることができます。

- オリジナル印刷OKクラフトカラー 壁掛けカレンダー SG-29601部¥360~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

クラフト紙のぬくもりある風合いにカラフルな配色が特徴のカレンダーです。メモスペースにホワイトインクを採用することで、文字がより見やすくなり、実用性にも配慮しています。

- オリジナル印刷OK【重複】幸せの黄色いカレンダー YK-875 壁掛けカレンダー1部¥510~ (30部 ~ 5000部)お気に入りに登録

幸せの黄色いカレンダー YK-875の名入れ作成なら印刷料金、業界最安級のラクスルにお任せ。小ロットの対応も可能です。illustrator入稿、Web上でのデザイン、24時間注文受付、全国送料無料。

- オリジナル印刷OK【重複】モノトーン文字 SG-292 壁掛けカレンダー1部¥410~ (10部 ~ 1000部)お気に入りに登録

シンプル&モダン、モノトーンの落ち着いた配色でメモ欄も充実したカレンダーです。

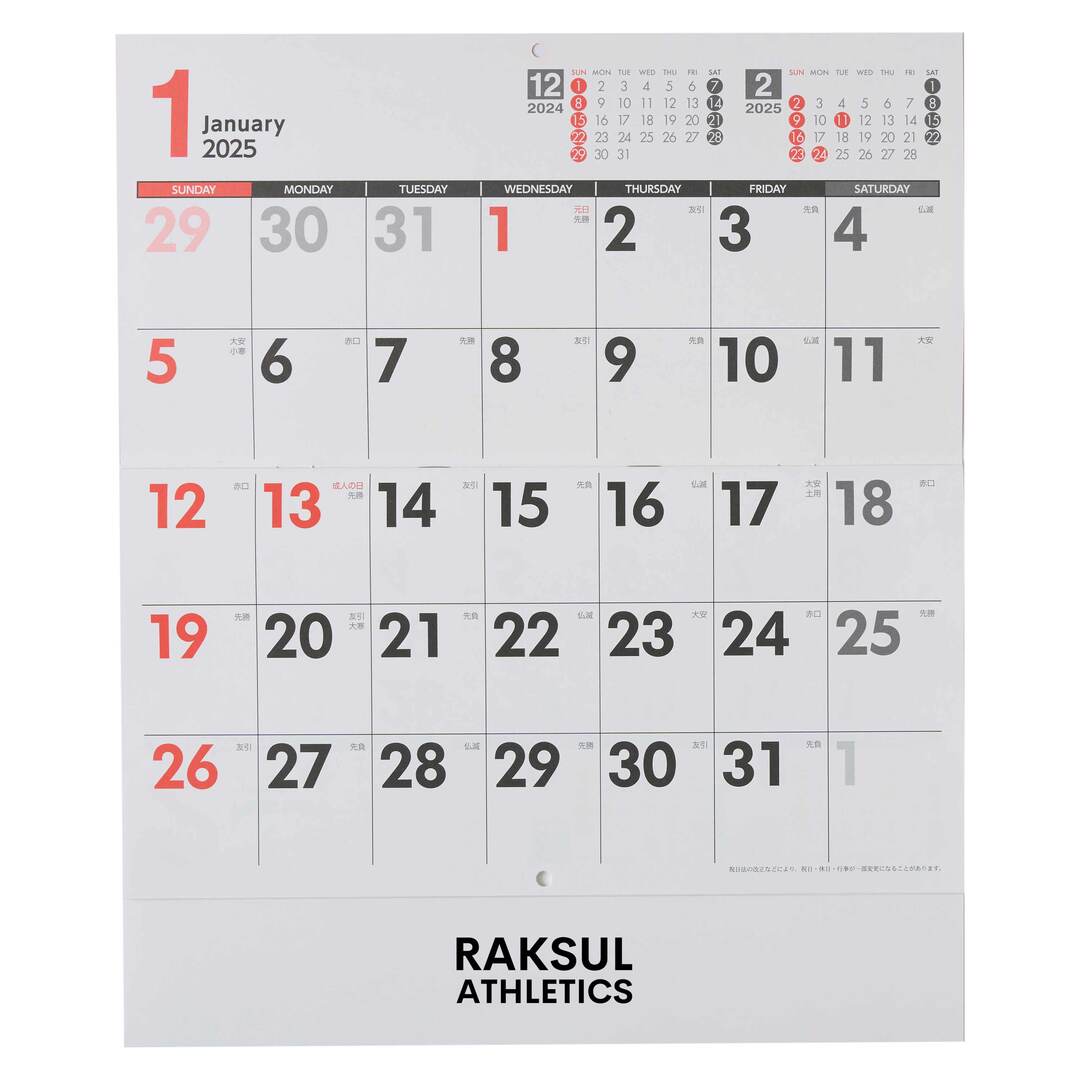

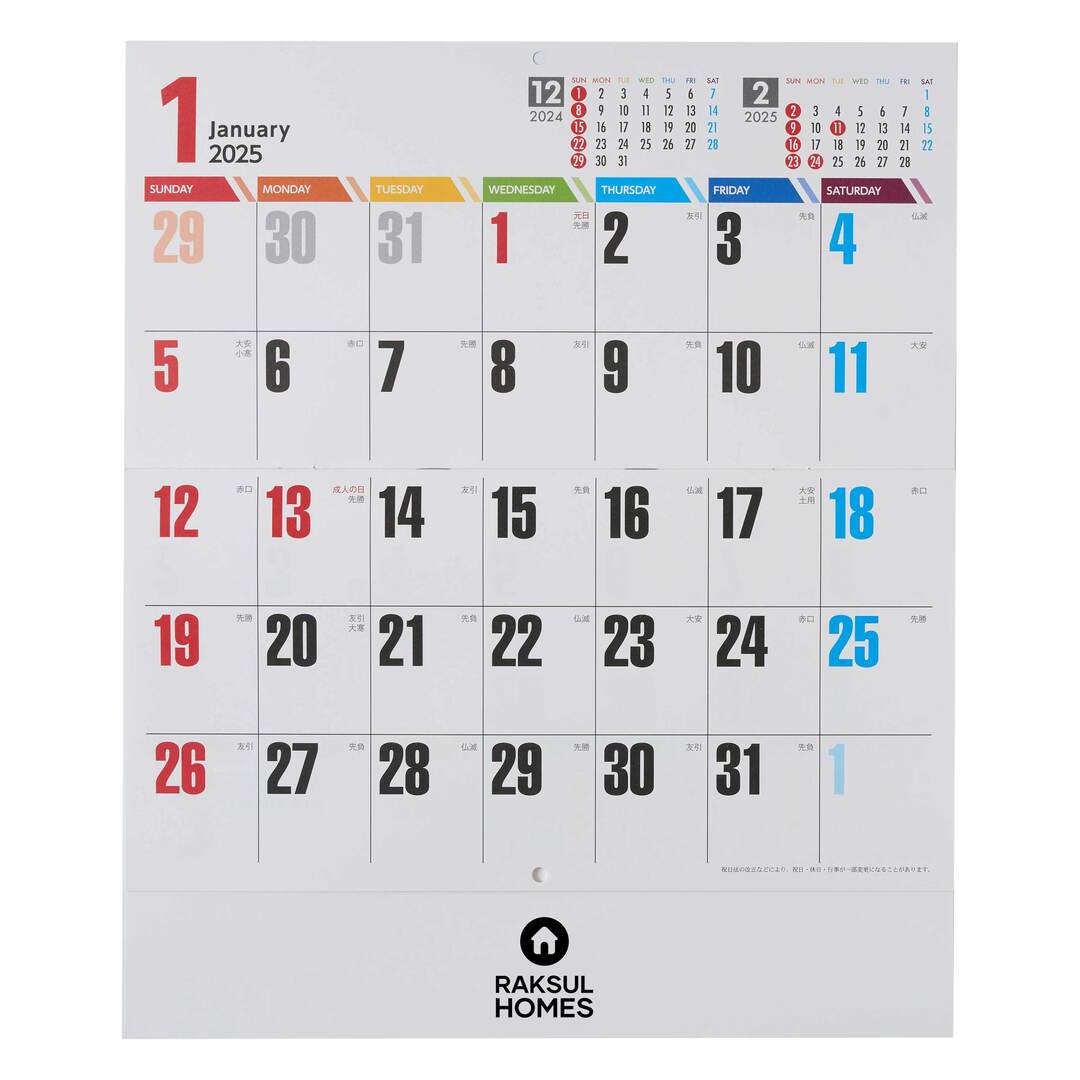

名入れカレンダーランキング

(税込・本体代)- 1オリジナル印刷OK卓上4月始まりカレンダー SA-4011部¥270~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

4月~翌年3月までの新年度・新学期にピッタリな卓上カレンダー。前後3ヵ月表記と広めの書き込みスペースで実用性も抜群です。

- 2オリジナル印刷OKWリング4月始まりカレンダー1部¥290~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

シンプルなデザインでメモ書きもしやすい卓上カレンダー。4月から始まって、翌年の3月までが入っています。学校のサイクルとリンクするので、お子様のおられるご家庭にぴったりです。

- 3オリジナル印刷OK4月始まりパステルカラーブックカレンダー SA-4021部¥260~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

4月~翌年3月までの新年度・新学期にピッタリなA3サイズのカレンダー。各社メール便対応サイズ。

- 4オリジナル印刷OKペーパーリング4月始まりカレンダー1部¥310~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

環境にやさしい紙を使用し、森林の環境保全に配慮したカレンダー。シンプルなデザインでメモ書きもしやすく、4月始まりは学校のサイクルとリンクするので、お子様のおられるご家庭に喜ばれます。

- 5オリジナル印刷OK4月始まりファミリードッグ小 SA-3591部¥280~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

4月~翌年4月までのワンちゃんだけを集めたカレンダー、ワンポイントアドバイス付きです。

- オリジナル印刷OKアルミ万年カレンダー 卓上 TS-11321部¥660~ (10部 ~ 2000部)お気に入りに登録

穴が開いたパーツを左右に動かすことでその月のカレンダーの表示にできるコンパクトサイズのアルミ万年カレンダーです。封筒に入る110 x 60 x 58mmサイズで、カレンダー下部の5 x 30mmにシルクスクリーン印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKアクリル万年カレンダー 卓上 TS-11911部¥1,655~ (10部 ~ 2000部)お気に入りに登録

台紙を差し込むとオリジナルカレンダーになるiFデザイン賞に受賞したアクリル万年カレンダーです。本体サイズは160 x 80 x 19mmで、アクリルに印刷された文字が浮かび上がって見えるようになっています。台紙表の43 x 68mm、本体の13 x 40mmの範囲にシルクスクリーン印刷で単色プリントできます。

- オリジナル印刷OKラバーウッド万年カレンダー 卓上 TS-15211部¥909~ (1部 ~ 5000部)お気に入りに登録

廃材を再利用したラバーウッド素材の万年カレンダーです。本体サイズが160x95x25mmで6x140mmの範囲にシルクスクリーン印刷で単色プリントまたはインクジェット印刷でフルカラープリントできます。※天然素材の為、印刷の際、多少木目の影響を受ける場合がございます。

- オリジナル印刷OKスタイリッシュ万年カレンダー 卓上 75111個¥346~ (10個 ~ 1000個)お気に入りに登録

デスクや部屋に馴染むシンプルなデザインのいつまでも使える万年カレンダー

- オリジナル印刷OK日表今日を楽しむ猫語録日めくり(万年カレンダー) 卓上 NK-6551部¥1,290~ (30部 ~ 1000部)お気に入りに登録

水墨作家・岡本肇が描く、今日を楽しむ言葉の贈り物。壁掛け・卓上両用で、31枚を毎月繰り返してご使用いただける万年カレンダーです。

- オリジナル印刷OK4月始まりファミリードッグ大 SA-3501部¥370~ (50部 ~ 1000部)お気に入りに登録

4月~翌年4月までのワンちゃんだけを集めたカレンダー、ワンポイントアドバイス付きです。

目的・シーン

渡す相手

本体カラー

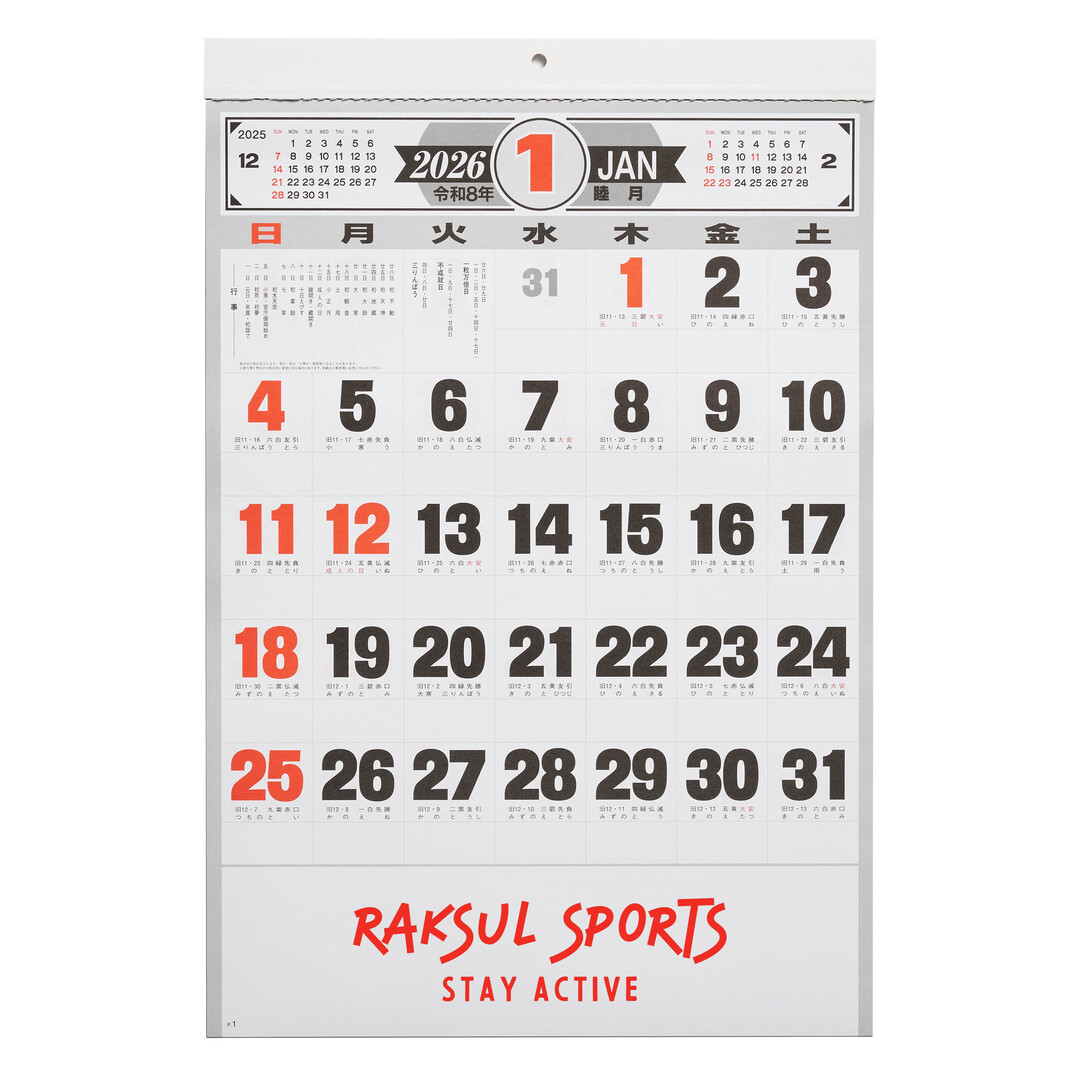

六曜とは

六曜(ろくよう)とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つから成る、1日ごとの運勢を示す日本の伝統的な暦の要素です。

なお、六曜に科学的根拠はありませんが、結婚式や葬儀などの冠婚葬祭で考慮される場合があるため、カレンダーや手帳に記載されていることが多い暦です。一方で、六曜を気にせずスケジュールを決める人も増えており、個人の思想やコミュニティによってその重要度は異なります。

六曜の活用例

六曜を取り入れることで、伝統的な価値観に配慮したスケジュール管理が可能です。以下に、具体的な活用例を挙げます。

| 行事例 | よく選ばれる六曜 | 避けられる六曜 | メリット |

|---|---|---|---|

| 結婚式・入籍 | 大安 | - | 大いに安しとされる吉日「大安」を選ぶことで、家族や親族に安心感を与え、縁起を担ぐことができます |

| 葬儀・法事 | - | 友引 | 友を引くという意味をもつ「友引」を避けることで、遺族の気持ちに配慮できます |

| ビジネスイベント | 大安 | - | 大いに安しとされる吉日「大安」に開業や契約締結を設定することで、関係者にポジティブな印象を与えるケースがあります |

ただし、六曜を参考にするかどうかは状況や関係者の思想次第です。親族や取引先が六曜を重視する場合は配慮が必要ですが、そうでない場合は六曜を考慮せずともよいでしょう。

六曜それぞれの意味・適した行事

下記の表は、六曜を縁起の良い順に並べ、六曜それぞれの意味とよく行われる行事、避けられる行事を記載したものです。

|種類|意味|よく行われる行事例|避けられる行事例時間の吉凶|

|:--|:--|:--|:--|:--|

|大安|大いに安し|結婚式などの祝い事

開業など物事の始まり|葬式・通夜・法事などの弔事全般|万事大吉|

|友引|友を引く|結婚式などの祝い事|葬儀

賭け事|正午以外(~11時、13時~):吉

正午(11~13時):凶|

|先勝|先手必勝|契約・商談などの勝負事(~14時)

納車 |通夜|~14時:吉

14~18時:凶|

|先負|先んずれば負ける|結婚式などの祝い事(14時~)|契約・商談などの勝負事|~14時:凶

14時~:小吉|

|赤口|凶神の日|葬式・通夜・法事などの弔事全般|結婚式などの祝い事

開業など物事の始まり|正午以外(~11時、13時~:凶

正午(11~13時):吉|

|仏滅|仏をも滅ぼす|葬式・通夜・法事などの弔事全般|結婚式などの祝い事

開業など物事の始まり|万事凶|

大安

大安は「たいあん」「だいあん」と読みます。「おおいに安し」という意味があり、時間帯を問わず万事大吉とされる日です。結婚式、開業、開店、登記、建築、移転、納車、商談など、物事の始まりや祝い事に良いとされています。

一方、祝い事が多い日であることから、弔事は避けられる傾向にあります。六曜の意味としては弔事が適さない日というわけではありませんが、一般的には避けるのが無難です。

友引

もともとは「共引」と呼ばれていた日で、友引は「ともびき」「ゆういん」と読みます。「友を連れて行く」ことが連想される日です。祝い事であれば友にも福をもたらすと考えられるため、大安吉日に次いで結婚式に選ばれます。ただし、正午(11~13時)のみ凶であるため、この時間帯に開始するのは避けましょう。

友引が適さないのは葬儀です。亡くなった人が友を呼び寄せることが連想され、不吉とされています。ただし、亡くなった人を守る意味をもつ通夜であれば問題ありません。また、元々の字である「共引」から、勝負がつかない日とされているため、賭け事は避けられる傾向があります。

先勝

先勝は「せんしょう」「さきがち」「せんがち」と読み、先手必勝の意味を持つ日です。万事急ぐことが吉の日で、14時までは吉、14~18時は凶とされています。午前であれば勝負事に良い日であるため、契約や商談に適した日です。また、納車にも向いています。

なお、葬儀は問題ありませんが、通夜はNGです。通夜の翌日が葬儀になることを考えると、先勝の次の日が友引にあたるため、先勝に通夜をおこなうのは避けることが望ましいとされています。

先負

先負は「せんぷ」「さきまけ」「せんまけ」と読み、先んずれば負けるという意味を持つ日です。何事も控えめにし、平静を保つことが良しとされています。時間帯による吉凶は14時までが凶、14時以降が小吉です。

14時以降であれば祝い事などにも向いている日ですが、先負という名前から勝負事は時間帯を問わず避けられる傾向があります。大切な商談や契約の日を調整できる場合は、別日にズラすことが多いようです。

赤口

赤口の読み方は「しゃっこう」「じゃっく」「じゃっこう」です。陰陽道で八嶽卒神(はちごくそつしん)という八面六臂の凶神が支配する日とされています。八嶽卒神を含めた八鬼を使役する鬼神、赤口神が名前の由来です。

仏滅に次ぐ凶日で、葬式・通夜・法事以外の行事には向いていません。また、赤がもたらすイメージから火事や葉物に気を付けるべき日といわれています。ただし、11~13時に限っては吉であるため、婚姻届の提出など短時間の行事であれば適しています。

仏滅

仏滅は「ぶつめつ」と読み、仏すらも滅するほどの凶日です。万事凶であるため、祝い事はもちろん新規事業などの新たに始める物事にも向いていません。葬式・通夜・法事のみ問題ないとされています。

しかし、近年はすべてが一度終わることから「再スタートの吉日」と解釈する人もいます。悪縁の断ち切りや断捨離、厄払いの日に選ばれるようです。

六曜が関係ない行事

六曜は民間信仰や陰陽道(おんようどう、おんみょうどう)といった学問・技術の考え方に基づくものです。仏教や神道、その他の宗教とは無関係であるため、宗教行事には影響しません。宗教に基づく次のような行事は、六曜に左右されずに開催されます。

- ・お祭り

- ・法事

- ・七五三

- ・百日祝い(お食い初め)

- ・クリスマス

- ・節分(豆まき)

- ・お盆の行事

- ・除夜の鐘

- ・初詣

- ・地鎮祭

- ・七夕

カレンダーにおける六曜の並び順

六曜の並びは基本的に決まっており、1年間を通して以下の並び順でカレンダー上に配置されていきます。

【六曜の繰り返し順】

- ・先勝

- ・友引

- ・先負

- ・仏滅

- ・大安

- ・赤口

ただし、基本的な六曜の順序が崩れて、不規則な並び順になってしまう例外の日が訪れます。それは、毎月1日です。旧暦の毎月1日は六曜が固定されているためです。

【毎月1日の六曜】

| 該当する月 | 該当する六曜 |

|---|---|

| 1月・7月 | 先勝 |

| 2月・8月 | 友引 |

| 3月・9月 | 先負 |

| 4月・10月 | 仏滅 |

| 5月・11月 | 大安 |

| 6月・12月 | 赤口 |

上記の決まりに則って、旧暦の1日が訪れるタイミングで六曜はリセットされます。このリセットが新暦表記であるカレンダーに差し込まれることで、大安の次の日に繰り返し大安がくるなど、カレンダー上では不規則な流れが発生します。

2026年1月のカレンダーでは、1月18日が旧暦11月30日、1月19日が旧暦12月1日にあたるため、仏滅の次が赤口という変則的な並びになっています。